Хочу начать с простой мысли: все ошибаются. Если мы занимаемся разработкой программного обеспечения и создаем что-то чуть сложнее, чем Hello, world!, ошибки неизбежны. Вопрос лишь в том, какие это ошибки.

Отношение к ошибкам часто бывает неправильным: за них могут ругать, наказывать, искать виноватых. Но на самом деле с ошибками нужно работать и разбираться в них. Даже такие гиганты, как Microsoft или Google, регулярно выпускают обновления и исправления – просто потому, что ошибок не избежать.

Начнем мы со всем знакомой картинки.

Здесь мы видим, что качественный продукт не может быть одновременно быстрым и дешевым, как того хочет заказчик. Быстрый и дешевый продукт при экономии ресурсов в итоге отнимает их больше, чем хотелось бы. Ошибки, накопленные из-за такой экономии, приводят к еще большим затратам – как со стороны заказчика, так и со стороны нашей компании, так как мы тратим время, деньги, ресурсы специалистов и не можем перейти к следующему проекту. Возникает парадокс: когда пытаемся сделать быстро и дешево, тратим больше денег и времени.

Хаотичный подход и его недостатки

Разберемся, как можно сэкономить ресурсы. Экономия в первую очередь зависит от подхода, который используется при разработке продукта. Здесь представлена схема известного процесса:

Такой процесс многим знаком: подстраиваясь под требования заказчика, мы стараемся как можно быстрее внести изменения и адаптироваться, но в итоге тратим больше сил и времени и получаем не тот результат, который ожидали.

Что в этом подходе должно настораживать? Ручное управление и хаотичность процессов, когда разработчики беспорядочно выкладывают изменения в продуктив, и спустя несколько итераций становится непонятно, что осталось от исходного продукта.

Упорядоченный подход: использование Git и код-ревью

Что отличается в нашем подходе? Он не инновационный, я просто рассказываю о практиках, которые мы применяем, и они действительно работают.

Во-первых, чтобы навести порядок в коде, мы используем Git-хранилище – конвертируем проект в Git. Это дает нам новые возможности:

-

проведение код-ревью,

-

оповещение тех. архитектора о коммитах,

-

удобный и быстрый просмотр изменений,

-

обратная связь от тех. архитектора разработчику.

Мы видим каждое изменение и можем контролировать процесс.

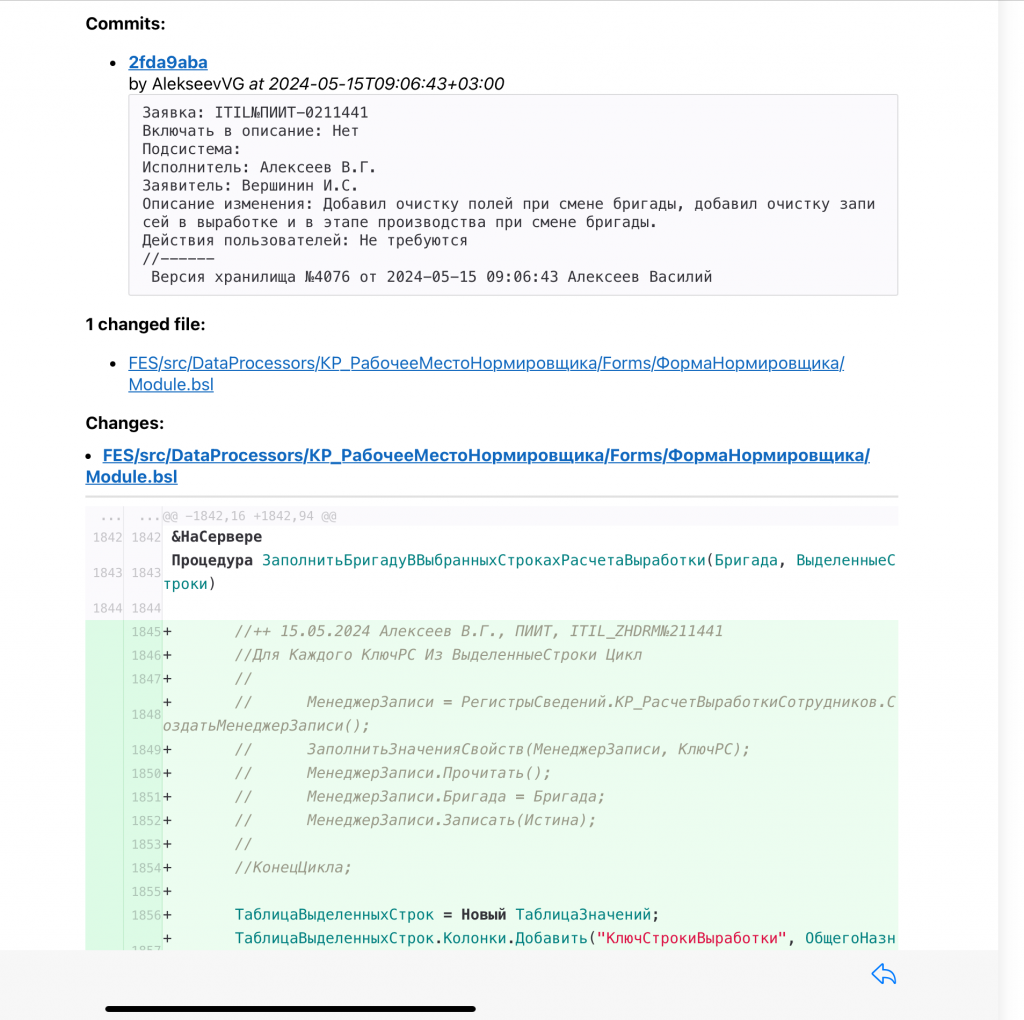

Вот так выглядит письмо об изменениях, которое получает технический архитектор.

А так – обратная связь архитектора к разработчику: комментарии, видны участки измененного кода и обсуждение.

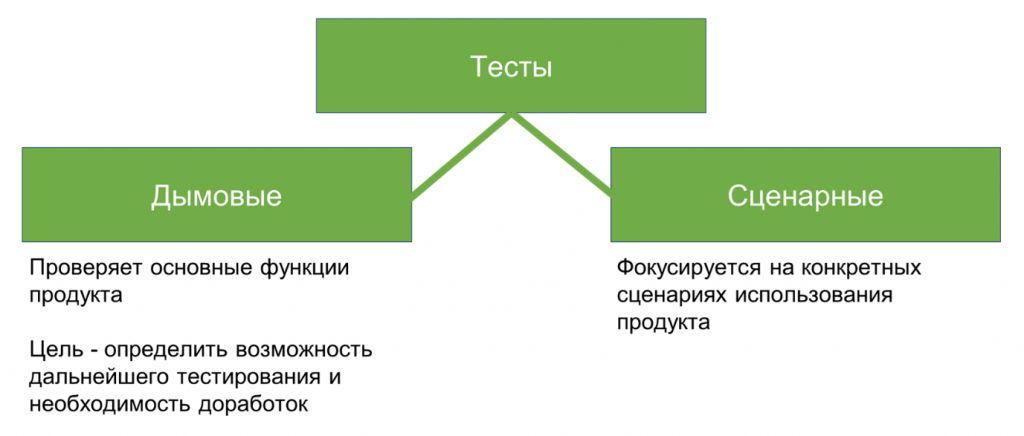

Статическое и динамическое тестирование

Чтобы управлять кодом, мы используем не только GitLab-хранилище, но и проводим синтаксические и статические тесты на SonarQube. Это полезно: мы видим, что коммит разработчика оформлен правильно и не содержит критичных ошибок. Но статические тесты не показывают, что код действительно работает – он может быть написан без ошибок, но при этом не выполнять нужную логику. Поэтому дальше требуется динамическое тестирование.

Для этого мы создали группу тестирования. Ребята с энтузиазмом начали использовать Vanessa Automation и сценарные тесты, но сразу столкнулись с первыми проблемами. Очень сложно выстроить эффективное взаимодействие между тестировщиком и аналитиком или консультантом. Тестировщик не знает предметную область, а консультант тратит много времени на объяснения и может неправильно понимать суть теста. В итоге тестировщик не до конца понимает бизнес-логику, а консультант – техническую часть. Из-за этого тесты получаются хрупкими и дают нерелевантные результаты. Вместо анализа результатов тестирования команда занимается исправлением ошибок падения тестов.

Выводы, которые мы сделали:

-

начинать тестирование нужно с дымовых тестов,

-

тесты должны быть независимыми.

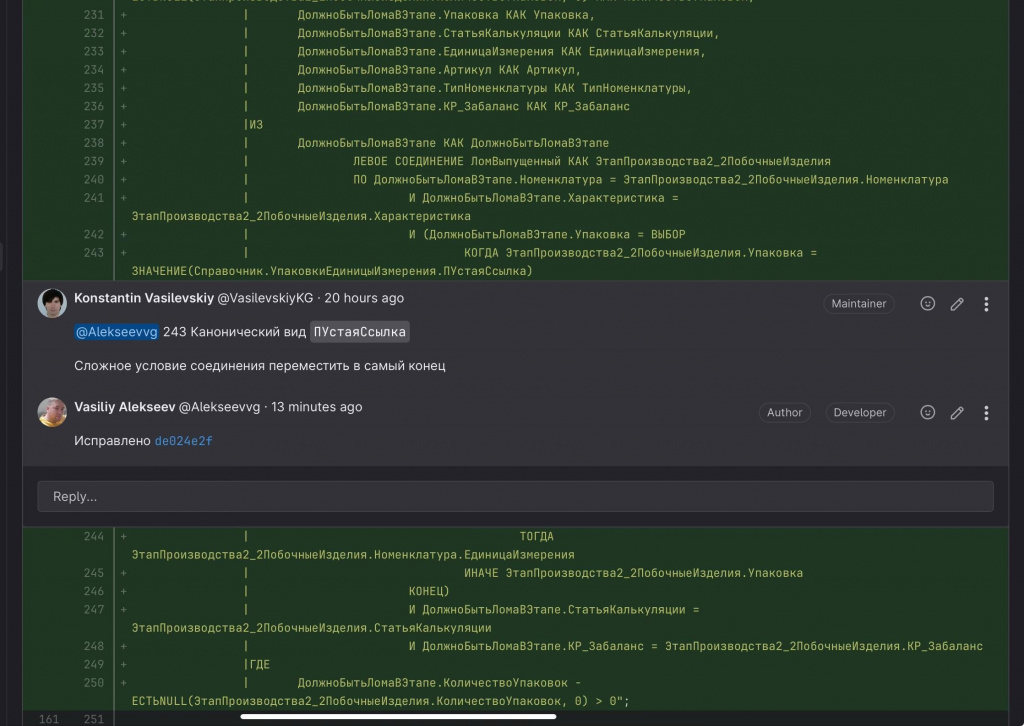

Типы тестов

Дымовые тесты проверяют, что существующий функционал системы работает, хотя результат их выполнения мы заранее не знаем. По сути, они показывают, что система работоспособна и готова к дальнейшему, более детальному тестированию.

Сценарные тесты, наоборот, более точечные – они проверяют конкретные сценарии использования программы, в том числе наши специфичные доработки. Полностью покрыть ими всю систему невозможно.

Мы уже обсудили, почему начинать стоит с дымовых тестов. Теперь – от чего тесты должны быть независимыми:

-

от базы данных, на которой они происходят, чтобы можно было получить результаты на любой копии предпродакшена;

-

от пользовательских данных, потому что копия базы может сниматься с разного среза, и мы не должны к ним привязываться;

-

от настроек системы – значений констант, переменных, предопределенных данных, которые может изменить администратор. Тест должен уметь подготовить базу под себя;

-

от других тестов. При проверке цепочек документов, других сценариев или в дымовом тесте результаты одних тестов не должны влиять на результаты других.

Что в нашем подходе отличается от того, что я показывал вначале, – это этап, который называется предпрод.

На этом этапе разработчик передает изменения, и мы получаем копию системы, которую можем тестировать. У нас есть копии, с которыми можно делать все необходимое. По сути, они идентичны рабочей базе, но пока не передаются заказчику.

Автоматизация рутины и дашборд релизов

Все, что мы делаем, направлено на избавление от рутинных задач.

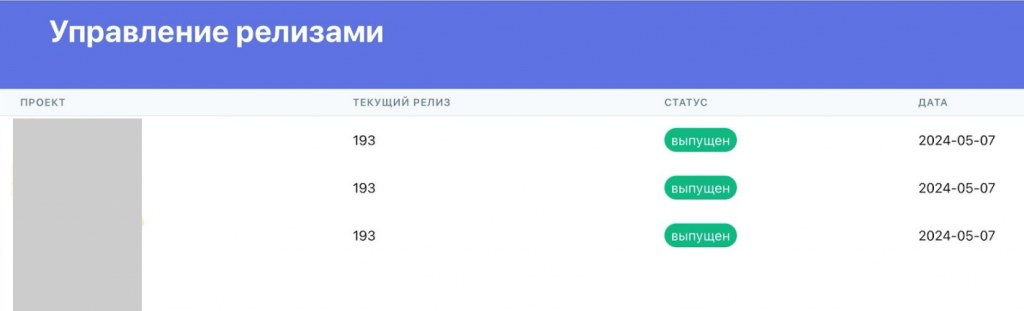

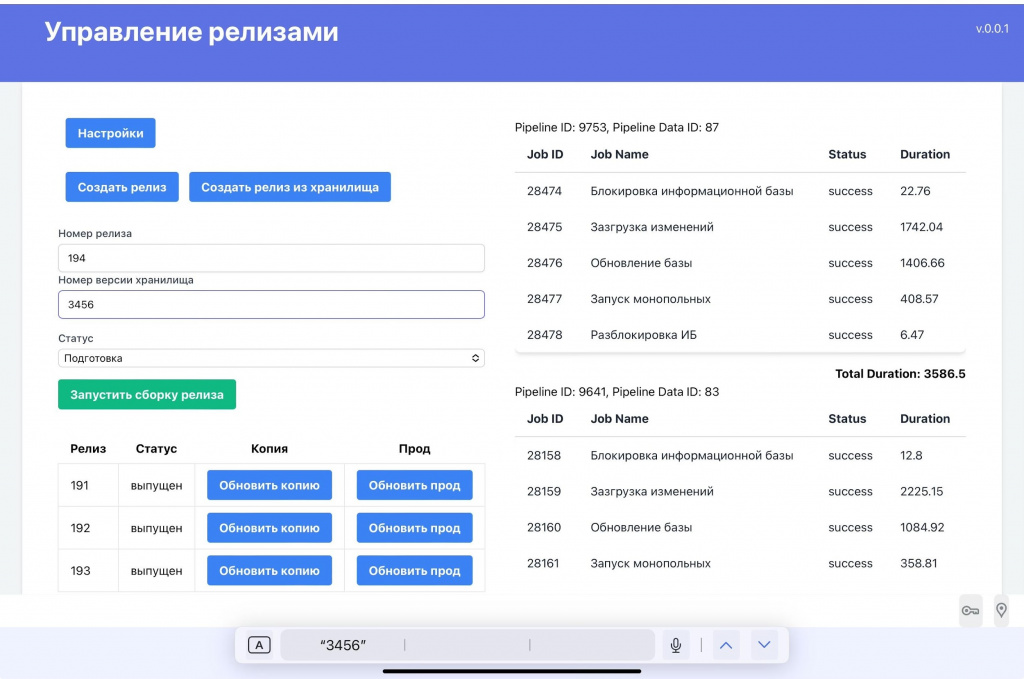

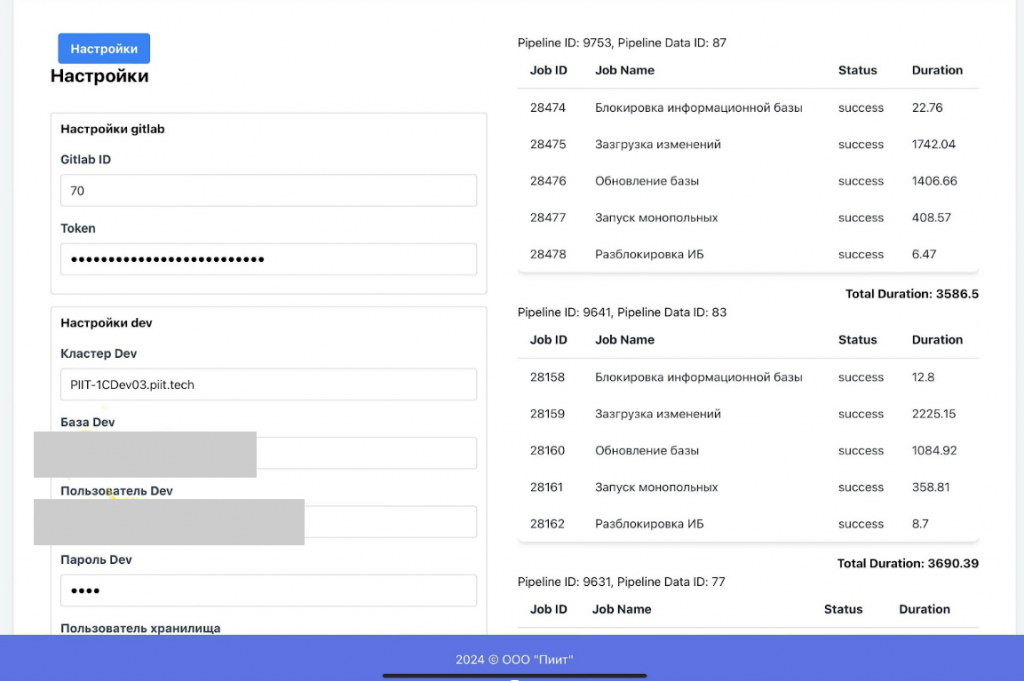

Для начала мы автоматизировали процесс создания релиза и разработали дашборд, где отображаются проекты, номер текущего релиза (наша внутренняя версия), статус и дата выпуска.

Если открыть проект, можно увидеть его настройки, все данные, обновить копию до нужного релиза и просмотреть статистику по времени обновления базы.

Таким образом мы получили инструмент, который позволяет любому заинтересованному сотруднику получить нужную копию системы без сложных взаимодействий с администраторами и разработчиками.

Второй шаг – возможность прямо через дашборд накатывать релиз и запускать тестирование.

Тестирование мы начинаем без захода в обработки или саму 1С, потому что создали шаблон тестового прогона и разместили его в репозитории на GitLab.

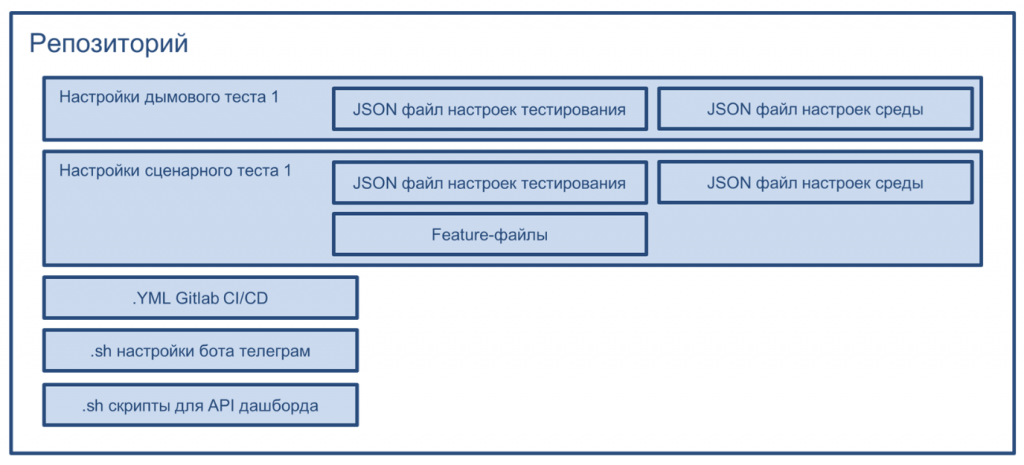

В репозитории содержатся:

-

настройки дымовых тестов – параметры тестирования и настройки среды (в какой базе, под каким пользователем и т.д. выполняются тесты);

-

настройки сценарных тестов – где они применяются, а также feature-файлы, содержащие сами сценарии тестирования;

-

YML-файл GitLab, который позволяет использовать механизмы автоматизации GitLab (о них я расскажу ниже);

-

различные скрипты для взаимодействия с другими системами и выполнения дополнительных действий: например, бот в Telegram и API нашего второго дашборда, о котором тоже расскажу ниже.

Инструменты тестирования: Vanessa ADD и Vanessa Automation

Дымовое тестирование мы выполняем с помощью Vanessa ADD. Этот инструмент позволяет быстро получать результаты и проверять большие конфигурации.

Сценарные тесты создаются в Vanessa Automation. Здесь стоит отметить, что сценарные тесты – это сложная работа, и мы стараемся максимально атомизировать сценарии.

Например, если проверяем цепочку документов, связанных с ТМЦ, то передача материалов на склад зависит от множества других документов: заказов поставщику, ПТС, ПТУ и т.д., а также от большого числа элементов НСИ – складов, номенклатуры, цен и других справочников.

Чтобы дойти до теста документа перемещения, у нас предусмотрен отдельный сценарий подготовки базы: настройки, константы, загрузка необходимых справочников – номенклатуры, складов и т.п., которые требуются именно для данного сценария.

Кроме того, независимо от проверяемого документа, мы заранее загружаем корректные документы – ПТС, КПТУ, заказы поставщику – со всеми их движениями и ссылками. Например, в регистрах, где хранятся связи между документами, мы тоже подставляем нужные данные. Таким образом, система всегда получает все необходимые данные для теста, даже если их не было в базе изначально. Это позволяет избежать падений тестов.

CI/CD на GitLab и виртуальные машины

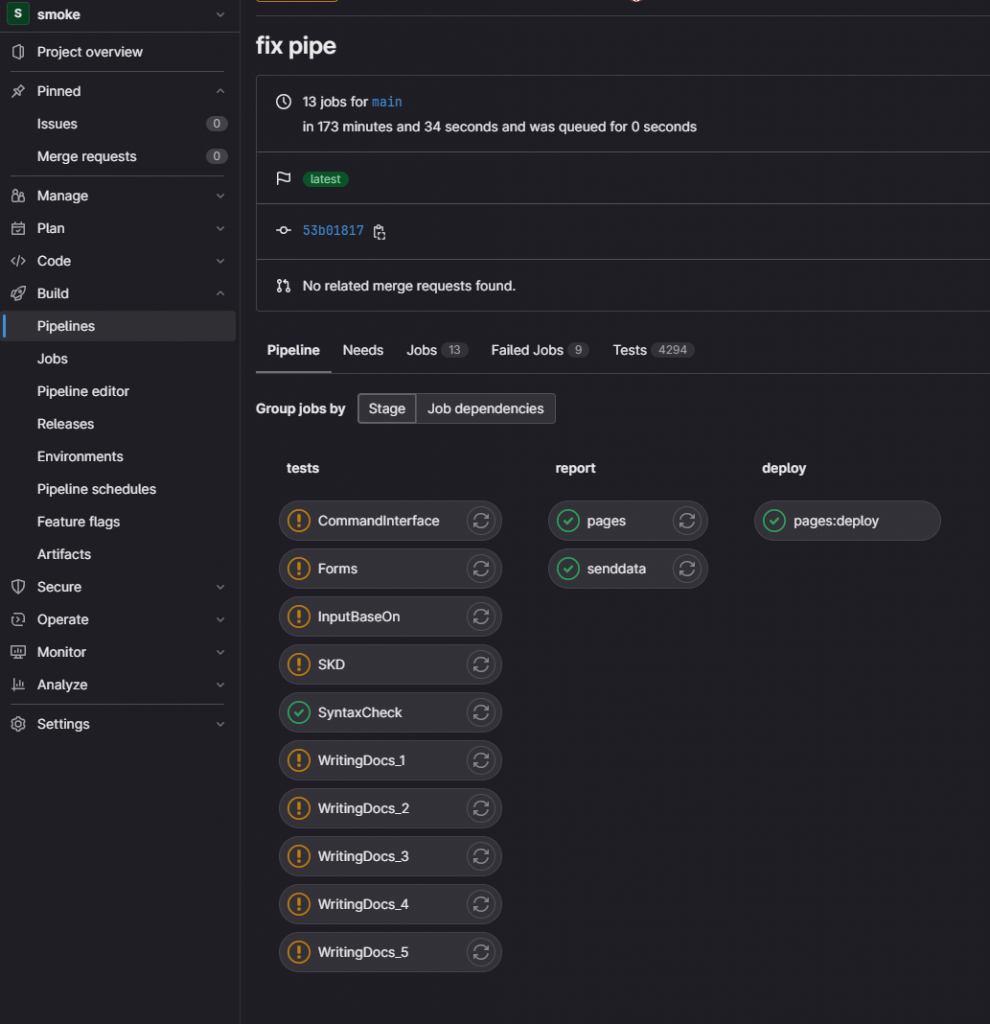

Для автоматизации с помощью GitLab мы используем пайплайн CI/CD – инструментарий, который позволяет запускать разные типы тестов отдельно друг от друга, в зависимости от их назначения. Например, отдельно запускаются дымовые тесты проверки форм, отдельно – репорт-задачи, собирающие отчеты и передающие данные в Telegram и другие системы.

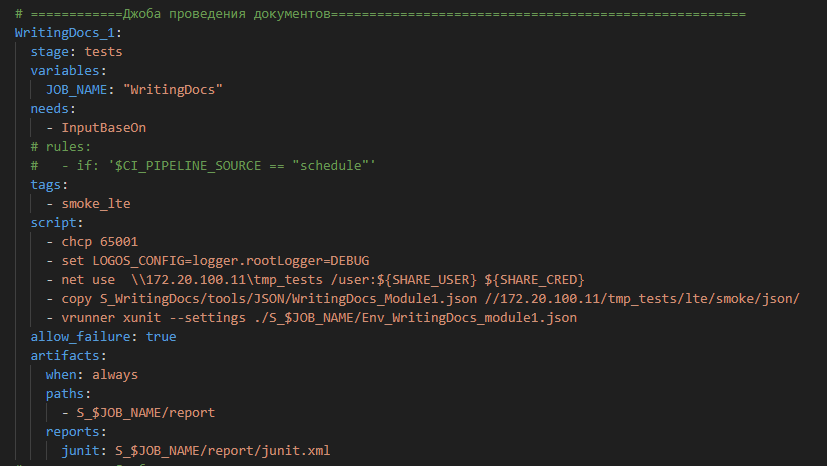

Вот так выглядит скрипт для запуска дымового теста. В данном случае – это проведение документов. Мы используем стандартный язык GitLab, но на этом участке видим скрипты из командной строки. Эти скрипты говорят нам о том, что на текущий момент мы используем виртуальные машины на Windows. Для каждого проекта выделена своя виртуальная машина, на которой запускаются 1С, тест-менеджер, тест-клиент и выполняются тесты. После завершения теста виртуальная машина закрывается и ожидает следующего шага – следующего теста.

Отчетность и дашборд Allure

В конце, на шаге report, формируется отчет, который передает данные на другой наш дашборд.

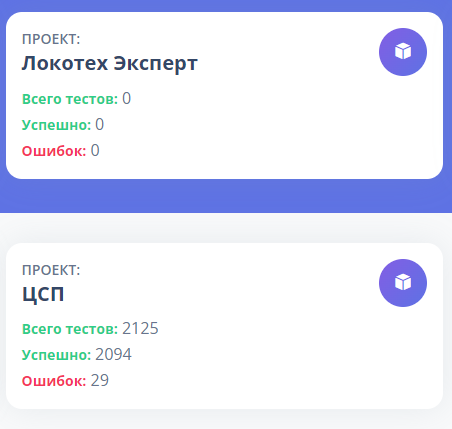

На дашборде отображаются карточки проектов. Например, у нового проекта статистика пока по нулям, а у уже действующего видно, сколько тестов прошло, сколько из них успешных и сколько завершились ошибками. Это позволяет быстро выявить проблемные базы и начать работу с ними в первую очередь.

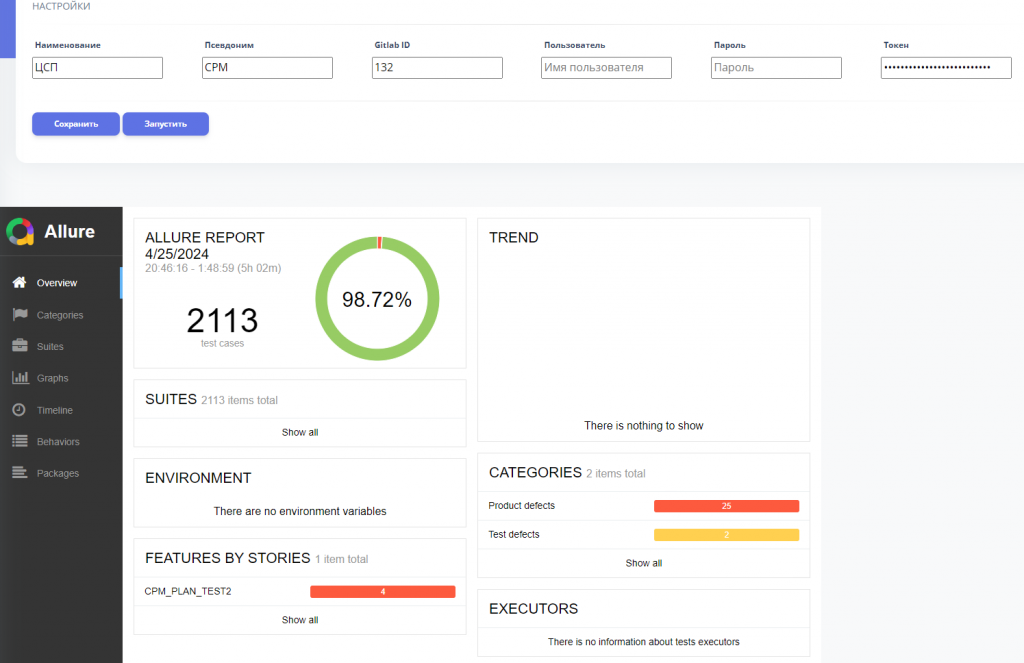

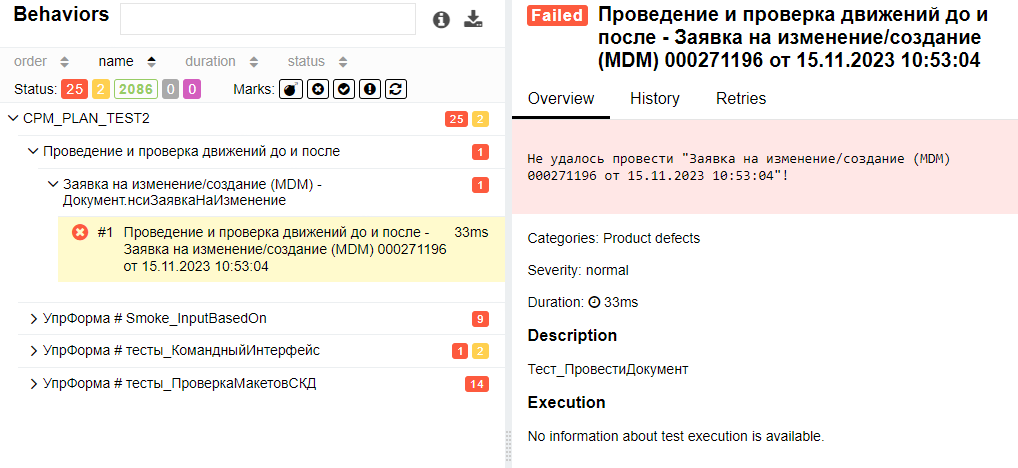

Если открыть карточку проекта, можно увидеть настройки доступа к пайплайну и отчет Allure, который показывает общую успешность прохождения тестов – например, 98%.

Если нужно понять, что в системе пошло не так, для каждой ошибки доступен подробный отчет. В нем, например, может быть указано, что при проверке движений документ не удалось провести. Нажав на розовую карточку, можно раскрыть полный текст ошибки и понять, в чем проблема.

Эти данные передаются разработчикам, либо они сами отслеживают отчеты и фиксируют найденные ошибки как заявки на изменения.

Архитектура системы и ее масштабируемость

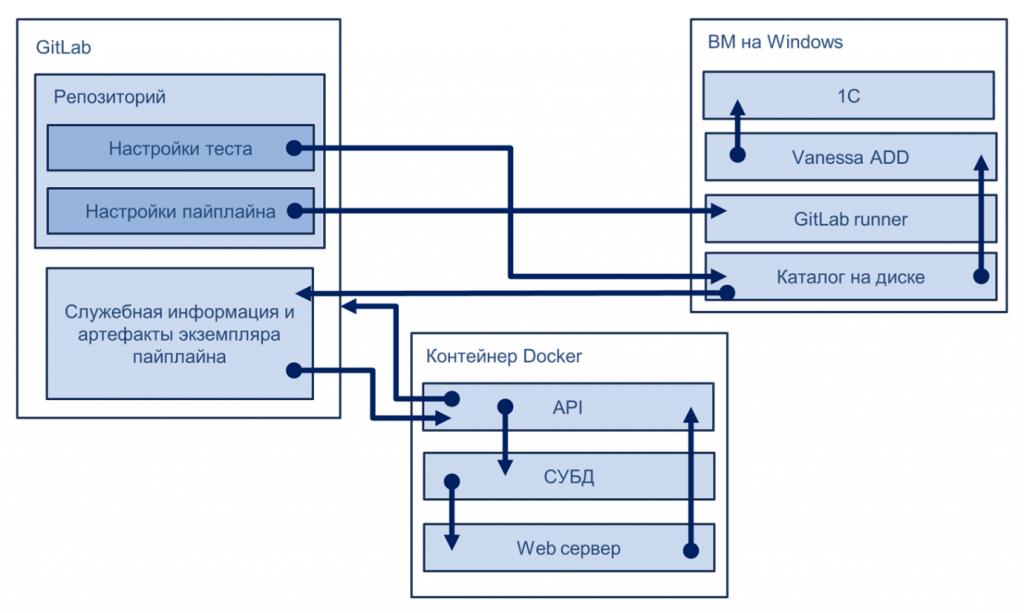

Наш продукт работает примерно так. У нас есть репозиторий на GitLab, виртуальные машины на Windows и контейнеры Docker.

Взаимодействие этих компонентов позволяет нам использовать удобный и масштабируемый инструмент, который можно быстро тиражировать на свои проекты. Например, ранее мне передали около десяти новых баз. Чтобы настроить для них тесты и получить первые результаты, достаточно одного рабочего дня с перекурами. Уже к вечеру или к утру следующего дня можно получить первые отчеты после запуска пайплайнов.

В нашем дашборде любой аналитик, разработчик и другой сотрудник, не вникая в архитектуру и особенности работы тестов, может самостоятельно запускать их в удобное время и получать результаты тогда, когда ему нужно, без ожидания нашей помощи.

Таким образом, мы создали инструмент, который позволяет быстро разворачивать релизы на нужных копиях, запускать тестирование и получать результаты без лишних действий. Мы даже не заходим в саму систему 1С – все выполняется автоматически, и пользоваться этим инструментом могут любые наши коллеги, независимо от платформы.

Ключевые принципы успешного тестирования

В чем секрет этого продукта? На самом деле никаких секретов нет. Успех – вещь эфемерная, но если следовать нескольким простым принципам, можно создавать действительно успешные решения:

-

Внедрять как можно больше автоматизации и современных практик.

-

Заниматься тестированием, как бы банально это ни звучало.

-

Добиваться релевантных результатов своих тестов. Это особенно важно, потому что можно получить ошибки и передать их разработчикам со словами: «Все сломано, разбирайтесь». Но при этом проблема может быть не в коде, а, например, в неверной подготовке базы или в некорректно написанном тесте. Тест должен показывать именно ту ошибку, которую проверяет, а не ошибку в самом тесте.

-

Упрощать работу с результатами для коллег. Не все готовы разбираться в том, как устроены репозитории или пайплайны GitLab. Уконсультантов и аналитиков просто нет на это времени, им важно быстро получить результат,

-

Максимально разбивать тесты, чтобы они не зависели друг от друга – каждую функцию лучше проверять отдельно.

Типичные проблемы внедрения тестирования

Даже если кажется, что все делается правильно, проблемы все равно появятся. Например:

-

Тесты написаны, все подготовлено – но ими никто не пользуется.

-

Тестирование сложно встроить в уже отлаженный процесс непрерывной разработки и вклиниться в работу разработчиков. Это организационно непросто.

-

Тесты могут выполняться формально: кто-то их запускает, смотрит на результаты, но не использует эти данные в работе. Результаты тестов нужно применять и анализировать.

-

Кроме того, тестирование может давать нерелевантные результаты. Например, после запуска тестов получаем кучу ошибок, все начинают паниковать, а причина оказывается в том, что просто была заблокирована копия базы или возник другой технический сбой.

Основные выводы

-

Тестировать необходимо, потому что ошибки в системе будут всегда. Вопрос в том, как быстро вы на них реагируете и умеете ли ими управлять.

-

Ошибка почти всегда обходится дороже, чем кажется, и чем дольше она живет в системе, тем выше ее стоимость.

-

Правильно тестировать свой продукт сложно, но можно. Особенно на начальных этапах – войти в тестирование, как показывает практика, достаточно просто.

-

Современные практики и инструменты значительно упрощают сам процесс и его настройку.

-

Нужно добиваться релевантных результатов тестов – это самое важное.

-

Пользоваться тестами должно быть удобно коллегам. Тестирование должно быть не инструментом «само в себе», а частью рабочего процесса, понятной, доступной и полезной для всех участников.

*************

Статья написана по итогам доклада (видео), прочитанного на конференции Анализ & Управление в ИТ-проектах.

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт