Меня зовут Екатерина. В 2007 году я начинала карьеру как системный администратор на заводе. В 2010 году перешла на должность разработчика 1С. Сейчас я директор управления, руководитель большого коллектива.

Цель моей статьи — привлечь ваше внимание к теме реализации внутреннего потенциала разработчика с задатками лидера. Материал достаточно сложный и объемный, но я постараюсь подать его максимально просто и доступно.

Ваши цели могут быть разными. Например, вы можете попытаться ответить для себя на такие вопросы:

-

Насколько мой внутренний потенциал реализован?

-

Чего мне хватает, а чего не хватает?

-

Какие качества и компетенции важны для руководителя при выборе преемника?

-

По каким критериям принимается решение о продвижении сотрудника на руководящую должность?

-

Каким образом можно развить ключевые компетенции, и что я готов(а) сделать или изменить ради этого?

-

Как повлияет на меня кадровое перемещение или новый этап карьеры?

Решимость и неудовлетворенность

С чего начинается реализация внутреннего потенциала? Прежде всего — с решимости его реализовать. Особенно когда вы впервые становитесь руководителем. Это решение за вас может принять ваш начальник, но я буду исходить из того, что вы осознанно управляете своей карьерой и профессиональной траекторией.

Если решимость есть, то откуда она берется? Чаще всего она рождается из состояния неудовлетворенности чем-то. Что-то не устраивает — зарплата, задачи, которые вы выполняете, или, может быть, сама ситуация вокруг вас.

Теория капиталов

Что такое капитал? Это система материализованных в вас ресурсов — умений, навыков, компетенций, всего того, что необходимо для удовлетворения ваших личных потребностей. Поскольку в разные периоды жизни наши потребности меняются, то и те капиталы, которые нам нужны, тоже могут быть разными.

Пример я приведу на себе. Начнем с самого простого — финансовый капитал. Я наемный сотрудник, соответственно, зарабатываю зарплату. В рамках своей трудовой деятельности я развиваю экспертность и строю карьеру. Хотя иногда развитие бывает не таким активным — это отдельная тема для разговора.

Но что я даю взамен? У меня есть физиологический капитал — это мое здоровье, которое я инвестирую в развитие профессиональных навыков и финансового благополучия. Есть также капитал времени. Чем он отличается от других? Тем, что это единственный невосполнимый ресурс, который я, как и каждый из вас, обмениваю на другие виды капитала — финансовые, влияние, социальные и так далее.

Потребности у нас разные и меняются со временем. Например, у вас родился ребенок, и сейчас вы хотите вкладывать время в его воспитание и развитие — это важнее, чем карьерный рост или экспертность. Или наоборот — ребенок подрос, и вы чувствуете, что пришло время сосредоточиться на себе, на профессиональном развитии. У вас внутри появилось ощущение, что пришло время вкладываться в развитие своей экспертности. И сейчас я расскажу о том, что с этим можно сделать.

Динамика потребностей

Как известно, теория без практики мертва. Предлагаю вам уже сегодня сделать первый шаг: проанализировать свою карьерную траекторию с точки зрения личных капиталов и потребностей.

Возьмите и нарисуйте график, на котором отразите, какие капиталы и в какие периоды жизни были для вас наиболее важны. По каким осям строить этот график? По капиталам и по времени. Например, я начала работать в 18 лет, и в тот момент для меня были важны работа, опыт, развитие экспертизы. Потом родился ребенок — и акцент сместился на семью. Затем пришел этап, когда важнее стали деньги.

После 35 лет у многих возникает резкий поворот к здоровью. Потому что понимаешь: всех денег не заработаешь, а здоровье в этот момент можно безвозвратно утратить. В этом году я делаю акцент именно на этом капитале — на здоровье.

А что важно вам? Какими капиталами вы хотите обладать, когда вам будет 60 или 70 лет? Какие потребности будут у вас в этот период жизни? Как только вы начнете задаваться этими вопросами, перед вами постепенно выстроится четкая траектория. Я, например, уже нашла ответ.

Личная траектория и свобода

Когда мне исполнится 60 лет, я хочу обладать свободой — это капитал, над которым я уже начала работать. Свободой от финансовой зависимости, ведь я наемный сотрудник. Свободой принимать собственные решения — поэтому я занимаю позицию руководителя высокого уровня. И свободой распоряжаться своим временем — своим календарем.

Однако здесь возникла определенная проблема. Позвольте поделиться личным опытом. В прошлом году я была IT-директором — отличная позиция, хороший уровень влияния, в целом все складывалось успешно. Однако эта должность противоречила моему внутреннему пониманию свободы.

Мне пришлось сделать шаг назад в карьерной лестнице — я ушла с должности IT-директора. Конечно, это было непросто и немного неприятно, но этот шаг ведет меня к достижению моей жизненной цели. Иногда делать шаг назад — не только допустимо, но и полезно.

Чтобы прояснить свое внутреннее состояние — насколько ваш личный потенциал реализован и удовлетворен — я предлагаю вам ответить на шесть простых, но важных вопросов.

Диагностика внутреннего потенциала

Как часто вам бывает скучно на работе? Не будем здесь глубоко рефлексировать — ну, например, в понедельник на планерке мне было скучно. Это не вопрос про скуку в целом, а про то, насколько вы вообще способны замечать, что вам скучно.

Считаете ли вы себя самым умным в своем окружении? Есть ли у вас человек, на которого можно равняться? Чей карьерный путь вам интересно наблюдать? Кем-то вы восхищаетесь — или вы в своем коллективе самый умный, и для всех вокруг вы — наставник? И получается, что вам уже не за кем расти?

Сколько времени в вашем дне вы инвестируете в то, что по-настоящему важно для вас? Например, если в истории про капиталы вы решили, что важно здоровье, то сколько времени сегодня вы на него потратили? 5 минут? Или только подумали, что «надо бы с понедельника в спортзал»?

К какой идее вы мысленно периодически возвращаетесь? Например, я 5 лет периодически возвращаюсь к мысли: «Надо внедрить СППР». Это нереализованный кусочек, задаток, потенциал, который есть в подразделении, но пока не раскрыт. Есть ли у вас такие мысли, которые всплывают снова и снова?

Вам предлагают работу в другой компании с таким же функционалом, что и сейчас, но с зарплатой на 30–40% выше. Что вы почувствуете? Радость? Воодушевление? Возбуждение от новой позиции? Или, наоборот, уныние?

Чему новому вы в этом году научились на работе? Какую более сложную работу вы теперь можете выполнить? Есть ли такая работа?

Этих шести вопросов вполне достаточно, чтобы сделать поверхностный вывод. Просто ответьте себе честно и посмотрите, какой осадочек остался внутри.

Анализ ответов и дальнейшие шаги

Если после ответов у вас остался позитивный осадок — замечательно! Значит, вы на своем месте, чувствуете удовлетворение от работы, и все в порядке. Поздравляю — вы счастливчик!

Если же этот осадок вам неприятен, значит, есть над чем поработать. И это абсолютно нормально. Никакой трагедии в этом нет. Более того, существуют глубокие инструменты для оценки внутреннего потенциала. Я познакомлю вас с одним из них — поверхностно, на уровне обзора. Чтобы вы, при желании, могли вернуться к нему позже и применить на практике.

Инструмент «Окно Джохари»

Возьмите лист бумаги и разделите его на четыре квадранта. Первый квадрант — открытая зона. Это ваши личные качества, черты характера и особенности поведения, которые вы знаете о себе и которые знают окружающие. Вы с радостью делитесь ими, потому что они вам нравятся — вы собой довольны.

Второй квадрант — скрытая зона. Тут уже не так радужно. Это то, что вы знаете о себе, но не показываете миру. То, что вы предпочитаете держать при себе. Например, это может увидеть ваш партнер, супруга, дети — те, кто рядом и видит вас «на самом деле».

Третий квадрант — слепая зона. Это то, что знают окружающие, но вы сами о себе не подозреваете.

Четвертый квадрант — неизвестная зона. Это как закрытая карта, которую еще предстоит разведать. Это то, чего не знаете вы сами и не знает никто вокруг.

Главная задача модели Джохари — перевести неизвестное, слепое и скрытое в открытую зону, чтобы использовать это как внутренний ресурс.

Можно немного пофантазировать и задать себе вопрос: «Если бы у меня было какое-то сильное качество, о котором пока никто не знает, откуда бы оно взялось?». Подумайте, какие скрытые сильные стороны могут быть у вас. Просто попробуйте представить.

Особенно важна слепая зона — то, что о вас знают другие, но вы сами не знаете. Это самый доступный ресурс для роста. Именно здесь вы можете получить обратную связь, которая поможет вам развить новые компетенции.

Самый простой способ — спросить у окружения: «Что вы во мне замечаете? Что я могу не замечать сам(а)?». Можно задать вопрос себе: «Какая обратная связь ко мне приходит чаще всего?». Например, мне часто говорят, что я — очень жесткий руководитель. Теперь я это знаю. Переношу это в открытую зону и работаю с этим.

На что обращает внимание руководитель при выборе преемника

Кто может стать потенциальным руководителем и по каким критериям это определяется?

Я являюсь амбассадором наставничества в сообществе IT-директоров «Я и ты». Благодаря этому у меня есть возможность общаться с большим количеством IT-директоров разного уровня — от начальников отделов до топ-менеджеров крупных компаний, где работают тысячи IT-специалистов.

Я задала им один простой вопрос: «Что для вас важнее всего при выборе кандидата на руководящую должность? На что вы обращаете внимание в первую очередь? По каким критериям вы замечаете, что этот человек может стать хорошим руководителем?».

Ответы дали около 50 IT-директоров. Итак, что оказалось наиболее важным: профессиональная экспертность или готовность взять ответственность за решение проблемы и достижение результата? Большинство выбрали второй вариант — готовность взять ответственность и добиться результата. Практически единогласно.

Важнее всего — умение четко сформулировать проблему. Без лишних слов, без воды, по делу.

Также важна готовность брать ответственность — как за личный, так и за командный результат. Оценка проводилась по пятибалльной шкале, где 5 — максимальный уровень значимости. Ответы были упорядочены по убыванию приоритета.

Эти критерии и есть то, на что действительно обращают внимание руководители при выборе преемника.

Есть одно простое упражнение — «Выключить звук». Я часто использую его в своей работе. Представьте, что вы поставили человеку задачу вскопать грядку. У него есть лопата, место, время, погода — все в порядке. Через два часа вы возвращаетесь, а он что-то активно объясняет. В голове вы выключаете звук и смотрите только на результат: грядка есть — или ее нет.

Результат — это не отсутствие грядки плюс красивая история. Любому топ-менеджеру и любому руководителю готовность отвечать за результат важнее экспертности.

Теперь давайте обобщим все, что увидели на картинках. Мы объединим полученные данные в восемь ключевых компетенций, которые будем развивать дальше.

Развитие ключевых компетенций

Умение конкретизировать цель, брать ответственность за результат команды — личную ответственность — превратилось у нас в компетенцию «Результативность». Умение договариваться в команде, разрешать конфликты — стало частью компетенции «Коммуникация».

Может ли себе позволить что-то такое исполнитель, чего не может позволить себе руководитель? Прежде чем мы заговорим о развитии карьеры руководителя, давайте обсудим это — потому что это важно для осознанности в выборе своего пути. Исполнитель работает в рамках регламентов. При этом, конечно, исполнитель тоже может участвовать в их написании и доработке. А вот руководитель уже влияет на эти регламенты.

У нас была стратегическая сессия пару лет назад с собственником компании, в которой я работаю. На этой сессии топ-менеджмент жаловался, что в компании слишком долгие, сложные и запутанные процессы: долго согласуются договоры, долго проходят оплаты по счетам. Наверное, ситуация вам знакома.

Собственник спрашивает: «Получается, пока вы спали, кто-то незаметно проник в нашу организацию и написал все эти регламенты? Кто это сделал? Или это вы их сами написали, а теперь ими не управляете и не можете сделать их эффективнее?» Если вы руководитель, то именно вы несете за это ответственность.

Соответственно, если вы можете изменять регламенты внутри своего подразделения — вы действительно им управляете, и ваш внутренний потенциал к этому готов. Если же вы влияете на процессы масштаба всего холдинга — поздравляю, это значит, что ваш потенциал уже готов к управлению на уровне холдинга.

Особенности роли руководителя

Исполнитель решает задачи. А руководитель обязан превращать весь тот хаос, который на него сыпется, в четкий план действий и делегировать эти задачи команде. Исполнитель, конечно, может критиковать решения руководства. Да, безусловно, может — вышел в курилку и высказал все, что думаешь про очередную «придумку» сверху.

А вот может ли себе такое позволить руководитель? Физически — да, у него есть голова, есть рот, он умеет говорить. И, видимо, достаточно умен, раз его выбрали на руководящую должность. Но для меня, как для топ-менеджера, это сигнал пассивно-агрессивного поведения: «Вы придумали какую-то ерунду, я в это ввязываться не хочу, но и напрямую не скажу — просто не буду делать».

У исполнителя мотивация, как правило, приходит от руководителя. А вот у руководителя мотивация должна приходить от сотрудников и, желательно, от его собственного руководителя. Конечно, было бы здорово, если бы ее кто-то поддерживал извне — но это не гарантируется. Одна из обязанностей руководителя — это самомотивация.

Руководитель лично отвечает за свое желание работать в компании, развиваться, двигаться вперед. Никто не обязан его в этом поддерживать. Да, могут помочь по доброй воле — и это здорово. Но самомотивация — это часть профессиональной деятельности руководителя.

Если все, что я написала выше, вас не напугало и не сломило ваше желание развиваться как лидер — тогда продолжим.

Как развивать компетенции: правило 70-20-10

Как вообще развивать компетенции? Прежде всего — не пытайтесь бежать марафон, если вы даже утреннюю зарядку не начинали.

Выберите одну-две компетенции из тех, что я перечислю, и сосредоточьтесь на них в течение года. Этого вполне достаточно. При развитии компетенций удобно пользоваться правилом 70–20–10.

70% развития приходится на вашу ежедневную практику — на работу, решение задач, вхождение в сложные ситуации, выполнение рутинных, но важных действий.

20% — это взаимодействие с окружением: обратная связь, обсуждение с наставником, диалог с коллегами, расширение «окна Джохари» — то есть зоны, в которой вы знаете о себе больше благодаря другим.

И всего 10% — это формальное обучение: тренинги, вебинары, конференции (например, Инфостарт).

Давайте разберем это на примере.

Пример развития компетенции «Результативность»

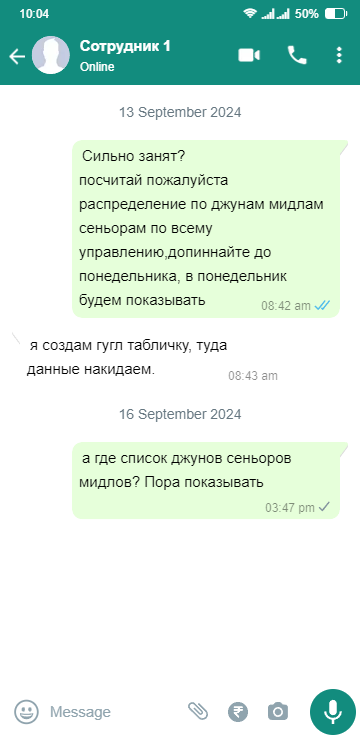

Допустим, руководитель «побольше» ставит задачу руководителю «поменьше»: «Распределите всех сотрудников подразделения на джунов, мидлов, сеньоров». Задача понятная. Что станет результатом? В Google-таблице должна появиться готовая структура с данными. Когда это нужно сделать? В понедельник.

Является ли результатом красивая история о том, почему табличка в понедельник так и не появилась? Нет, не является. Вспомним один важный тезис: результат — это не отсутствие результата плюс хорошее объяснение. Тогда как понять, проявляет человек компетенцию решительности и результативности или нет?

Вот по каким признакам: у человека есть четкое представление о том, какой результат нужно получить. Он понимает сроки, ориентируется на них. Оценивает свою работу не по степени усталости — своей или коллег — а по тому, достигнут ли результат. Грядка либо вскопана, либо нет.

Также он берет на себя ответственность за результат. Если вспомнить модель Джохари — можно взять ручку и спросить у коллег: «Как вы считаете, я действительно так делаю или нет?» — чтобы расширить свою открытую зону.

Теперь вопрос: как развивается эта компетенция? Как стать более результативным?

Первый совет, который я могу дать: начинать утро с написания 10 целей. Зубы еще не почистили — а цели уже написали. До завтрака, до кофе, до первой сигареты. Проснулись — и написали. Ежедневно, в течение целого месяца. Это очень дисциплинирует. Честное слово: я так делала.

Если у вас цель — закрыть ипотеку не в 60 лет, а к 40, и вы планируете увеличить доход на 20% уже в этом году, то именно с этой цели вы начинаете свой день. Это действительно дисциплинирует. Не дает отвлечься, зайти на Вайлдбериз или на другие сайты, которые кормят вас бесконечной лентой.

Это помогает держать фокус. Вы понимаете, зачем вы делаете ту или иную работу сейчас, и какой результат вы должны получить. Грядка либо вскопана — либо нет. У вас есть результат — вы его написали с утра.

И в эти 10 целей могут входить как личные, так и профессиональные задачи. Делить их не обязательно. Главное — не принимать неудовлетворительный результат. Либо вскопали — либо нет.

То же самое касается управления изменениями — я привожу его как один из критериев и индикаторов развития. Например: умею ли я преодолевать сопротивление команды при изменениях? Умею ли я выбирать из множества возможных изменений одно — то, которое нужно внедрить здесь и сейчас?

Герман Греф однажды сказал, что главный вызов сегодня — это скорость изменений и умение ими управлять. Значит, важно освоить недирективные методы управления, внедрить в практику принцип «искусства маленьких шагов». То есть — есть слона не целиком, а по кусочкам: ставим небольшую цель, достигаем ее, празднуем результат с командой и двигаемся дальше.

Точно так же можно вернуться к стратегическому мышлению, коммуникации, лидерству и другим компетенциям. По каждой компетенции есть свои индикаторы. Все они перечислены ниже. В рамках этой статьи мы не будем на них подробно останавливаться — их слишком много, чтобы охватить все сразу.

В любой момент вы сможете к ним вернуться и проработать подробно. Каждая рекомендация по развитию ключевых компетенций сопровождается книгой, иногда двумя. Я специально ограничивала их количество — чтобы вы могли сосредоточиться и не размывать фокус.

Это книги, которые я прочитала сама. Они действительно полезны, соответствуют тем компетенциям, которые мы развиваем, и работают на практике.

Индикаторы компетенции «Результативность»

-

Вижу в голове описание конечного результата, могу его донести словами, устанавливаю сроки его достижения.

-

Оцениваю любую работу по достигнутому результату, а не по количеству затраченного времени.

-

Беру на себя ответственность за принятие решений в рамках своих полномочий.

-

При необходимости беру на себя ответственность по принятию жестких и непопулярных решений.

-

Самостоятельно, не дожидаясь указаний, инициирую действия для достижения цели.

-

Не боюсь допустить ошибки, беру на себя ответственность за неудачи.

Развитие компетенции «Результативность»

-

Начинать утро с написания 10 своих целей - что приходит в голову. Месяц!

-

Держать в фокусе вопросы: «Для чего мы это сейчас делаем? Чтобы что? К чему мы должны прийти и как мы это поймем?».

-

Развивать навыки контроля поставленных задач: не принимать посредственный или неудовлетворительный результат – свой или коллег. Но благодарить за достаточный!

-

Относиться к своему здоровью как к ресурсу, заботитесь о нем.

-

Отдых - часть пути к достижению результата.

Шубин В. Настоящих буйных мало… Технология прорыва в бизнесе и жизни

Индикаторы компетенции «Управление изменениями»

-

Становлюсь личным примером для внедрения изменений в подразделении.

-

Корректирую планы в зависимости от реакции на эти изменения.

-

Умею преодолевать внутреннее сопротивление коллектива.

-

Осознаю необходимость и неизбежность изменений.

-

Готов и хочу внедрять изменения в организации.

-

Умею выбирать из всего многообразия процессов те, которые требуют первоочередных изменений.

-

Внедряю процессы, инструменты и методы для управления изменениями, достижения требуемых результатов.

Развитие компетенции «Управление изменениями»

-

Изучить модели ADKAR, Коттера, Курта Левина.

-

Не воспринимать сопротивление изменениям лично к себе.

-

Освоить недирективные методы управления, поддерживающие сотрудников в ситуации изменения.

-

Ввести в свою регулярную практику искусство «маленьких шагов» - шажок-результат-следующий шажок.

-

Формируйте и максимально просто доносите ясный образ результата по итогам предлагаемого изменения.

Адизес. Управление изменениями без потрясений и конфликтов

Розин М. Восхождение по спирали. Теория и практика реформирования организации

Индикаторы компетенции «Стратегическое мышление»

-

Знаю или хочу знать, понимать верхнеуровневые цели компании.

-

Вижу причинно-следственные связи на долгосрочную перспективу от того, что мы делаем - к целям.

-

Вижу риски при продвижении к будущим потребностям организации.

-

Отслеживаю тенденции развития отрасли.

-

Связываю действия команды с целями организации.

-

Мыслю вариативно: рассматриваю разные сценарии будущего.

-

Оцениваю приоритетность выделения ограниченных ресурсов для наших потребностей.

Развитие компетенции «Стратегическое мышление»

-

Начните спрашивать у вышестоящих руководителей о «стратегических предположениях», лежащих в основе принятых ими решении?.

-

Развивайте масштабность мышления: расширяйте свои границы в процессе принятия решения и определения стратегии.

-

Просчитывайте последствия своих решений не только в контексте «сегодня», но и в среднесрочной перспективе, на +1 шаг вперед.

-

Научитесь отказываться от задач и проектов, не приближающих вас к стратегическим целям

-

Проводите анализы «pre-mortem» и «post-mortem»

Минцберг Г. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегического менеджмента

Индикаторы компетенции «Коммуникации»

-

Осознаю свои и чужие эмоции, развиваю эмоциональный интеллект.

-

Умею слушать и слышать других людей (а не стою в очереди рассказать про себя).

-

Понимаю возможные реакции на свое поведение и свои действия .

-

Рассматриваю конфликт как инструмент для новой договоренности.

-

Умею отключать эмоции в рабочем конфликте.

-

Предлагаю помощь и поддержку окружающим.

-

Открыт различным религиям, культурам, ценностям разных людей.

Развитие компетенции «Коммуникации»

-

Займитесь управленческими поединками.

-

Готовьтесь к переговорам, анализируйте ваших собеседников, их позицию.

-

Определяйте заранее перечень всех заинтересованных сторон.

-

Начните говорить на языке вашего собеседника, просто и ясно.

-

Замените монолог на диалог, пусть ваш собеседник расскажет все за вас.

-

Задавайте вопросы.

-

Избегайте манипуляций и черную риторику, научитесь распознавать ее в ваш адрес.

Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей

Индикаторы компетенции «Лидерство»

-

Несу ответственность за результаты работы сотрудников.

-

Формирую цели и даю оценку выполненным задачам.

-

Мотивирую других на достижение целей.

-

Концентрирую общие усилия.

-

Формирую командный дух.

-

Координирую и делегирую действия.

-

Слежу за уровнем мотивации других.

-

Использую материальные и нематериальные подходы к мотивации, учитывая особенности личности каждого коллеги.

-

Поддерживаю самостоятельность в принятии решений членов команды.

Развитие компетенции «Лидерство»

-

Становитесь личным примером.

-

Используйте собственный и чужой опыт как примеры преодоления трудностей.

-

Проводите регулярные встречи по развитию с сотрудниками, определяйте фокусы и отслеживайте прогресс.

-

Оценивайте сильные и слабые стороны сотрудников, стремитесь к формированию команды, в которой все дополняют друг друга.

-

Знакомьтесь с работой ярких лидеров, спикеров, руководителей – тех, кто способен своим поведением влиять на состояние других людей. Отмечайте конкретные приемы, применяйте их на практике.

Ленсиони. Пять пороков команды

Монтефиоре. Речи, которые изменили мир

Индикаторы компетенции «Обучаемость/саморазвитие»

-

Берусь за решение новых/сложных задач, там где страшно и не понятно.

-

Веду свой план карьерного и профессионального развития.

-

Знаю свои сильные стороны и области по развитию.

-

Спокойно воспринимает критическую обратную связь.

-

Могу корректировать свое поведение по результатам обратной связи.

-

Активно участвую в профессиональных сообществах, изучаю лучшие практики.

-

Делюсь лучшими практиками с коллегами.

-

Знаю последние достижения своей отрасли.

-

Стремлюсь к постоянному пополнению своих знаний, ориентирован на развитие способностей.

-

Поддерживаю высокие профессиональные стандарты.

-

Нахожу ответы на профессиональные вопросы.

Развитие компетенции «Обучаемость/саморазвитие»

-

Регулярно пересматривайте удовлетворенность вашего потенциала.

-

Составьте план своего развития минимум на 2 года вперед (и корректируйте периодически).

-

Действуйте по плану))))

-

Делитесь знаниями с желающими получить новую информацию, преподавайте.

-

Узнайте, как работает цикл развития компетентности.

Макарушкина «Интервью с самим собой. Индивидуальный ассессмент как инструмент самоанализа руководителя»

Индикаторы компетенции «Этичность»

-

Выполняю взятые на себя обязательства и отвечает за свои слова.

-

Сохраняю свою независимую, профессиональную позицию, несмотря ни на что.

-

Берегу репутацию (свою собственную, команды, организации) и пресекаю действия, которые ей угрожают.

-

Предотвращаю и не допускаю нарушений кем бы то ни было интересов компании: несправедливости, коррупции, неэтичного поведения.

-

Проявляю уважение к людям вне зависимости от их должности, статуса, национальности.

-

Нетерпимо отношусь к демонстрации видимости хороших результатов, подтасовке или сокрытию фактов.

Развитие компетенции «Этичность»

-

Никогда! не злоупотребляйте имеющимися у вас ИТ-правами.

-

Будьте честны с самим собой и с коллегами.

-

Предоставляйте коллегам и руководителю полную информацию о происходящем, не держите в тайне. Недостаток информации порождает домыслы.

-

Требуйте того же от вашего окружения.

-

Фиксируйте договоренности уровня корпоративной этики письменно.

-

Задавайте тон культурному коду вашего окружения.

Малюк. Этика в сфере информационных технологий

Здоровье как ресурс

Хочу особо остановиться на одном моменте, который важно упомянуть — на здоровье. Относитесь к здоровью как к ресурсу, без которого вы не достигнете результата. Отдых — это не помеха, а часть пути к цели. Очень многие до сих пор считают, что если ты не вымотался полностью, не упахался «до седьмого пота», значит, и не работал вовсе.

Хочу сказать прямо: трудоголизм — это не добродетель, а форма невроза.

Трудоголизм может казаться эффективным в краткосрочной перспективе, но как стратегия на перспективу он не работает. Если мы говорим о долгосрочных целях и развитии, такой подход точно не подходит.

Статистика удовлетворенности работой

Среди разработчиков и программистов в России удовлетворены своей работой примерно один из трех, то есть около 33%. Пятьдесят процентов заявили, что просто «выживают» на рабочем месте — несмотря на то, что в целом у нас действительно хорошая работа и, что важно, достаточно высокая зарплата. 10% опрошенных считают, что их руководство некомпетентно. 25% говорят, что вместо решения задач и развития вынуждены конкурировать с коллегами. 20% отметили, что не видят возможностей для развития на текущем месте работы.

Саморазвитие и внутренняя трансформация

Ни одна компания не сможет вам помешать развиваться, если вы сами примете это решение. Если вы после прочтения этой статьи решите разобраться, где и как вы можете повысить свои компетенции — это уже шаг вперед.

Потому что настоящий рост происходит не в какой-то конкретной компании и не с повышением по должности. Он происходит экзистенциально — внутри вас, личностно. И если вы чувствуете решимость на это, если ощущаете внутреннюю неудовлетворенность текущим моментом — значит, вы готовы к изменениям. А 70% успеха — это именно изменение ежедневных поведенческих привычек, которые вы можете скорректировать через развитие компетенций. Будете ли вы более результативны как разработчик или в личной жизни — это однозначно пойдет вам на пользу.

И последнее. Задайте себе вопрос: готовы ли вы что-то дать взамен? Например, вот как я отвечаю себе: если я пойду вверх по карьерной лестнице, что это изменит? Я отдам свое время. Да, вероятно, у меня будет больше денег. Но экспертиза, возможно, пострадает — ведь я могу забыть, чем регистр сведений отличается от регистра накопления. Зато я вырасту в софтовых навыках. Готова ли я к этому?

Это тот вопрос, на который вы должны честно ответить себе, чтобы понять — готовы ли вы двигаться дальше, развивать и реализовывать свой внутренний потенциал.

*************

Статья написана по итогам доклада (видео), прочитанного на конференции INFOSTART TECH EVENT.