В этой статье я расскажу о самой продуктивной стажировке – с точки зрения стажера. Меня зовут Михаил, я младший разработчик в компании «Трисофт», совмещаю работу и учебу по направлению «Прикладная информатика».

Почему стажировка может быть непростой

В процессе стажировки можно столкнуться с трудностями, способными оттолкнуть начинающего специалиста от профессии. Человек может уйти из сферы, так и не реализовав свой потенциал, на самом этапе роста.

Я хочу рассказать о типичных сложностях стажировки, важности обратной связи от ментора, способах отслеживания прогресса стажера и навыках, необходимых для успешной адаптации на новой должности – младшего разработчика.

Мой путь в 1С

В 1С меня привлекли перспективы развития и интерес к нестандартным решениям. Ранее я занимался разработкой на C#, но меня заинтересовал 1С – особенно то, что код здесь пишется на русском языке, а решения часто требуют креативного подхода. Это и привело меня в 1С.

Я решил пройти первую стажировку, но перед этим задал себе вопрос: а какие вообще типы стажировок существуют? Изучив рынок и доступные предложения, я выделил четыре основных типа. О них я расскажу подробнее. Начну с первого – глубокого обучения с сертификацией.

Тип 1: Глубокое обучение и сертификация. Этот формат предполагает получение стажером прочной теоретической базы, развитие навыка задавать правильные вопросы и прохождение сертификации. Такой подход помогает заложить фундамент для дальнейшего роста. Однако у него есть существенный недостаток: отсутствие практики. Стажер не сталкивается с реальными кейсами, которые приходится решать в работе.

Чтобы устранить этот пробел, важно дополнять обучение практическими задачами – как простыми, так и более сложными. Это позволит развивать технические навыки, или, как их сейчас принято называть, hard skills.

Тип 2: Обучение и простые задачи. Второй тип включает в себя то же глубокое обучение, но дополнительно – решение простых задач. С теорией все понятно: это та же крепкая база и умение формулировать вопросы. А вот под «простыми задачами» подразумевается, например, создание отчетов в СКД или доработка форм – добавление кнопки, изменение интерфейса.

Однако такие задачи могут вызвать у стажера усталость и демотивацию. Он может начать задаваться вопросом: «Зачем я это вообще делаю?». Если не объяснять связь между задачей и бизнес-процессом, стажер может потерять интерес и уйти из профессии.

Чтобы этого избежать, важно показывать, как даже небольшая доработка влияет на работу всей системы. Это формирует вовлеченность и помогает оставаться в сфере.

Тип 3: «Через тернии к звездам» – мой любимый формат. Перехожу к третьему типу стажировки – моему любимому. Я назвал его «Через тернии к звездам». Его суть в постепенном наращивании сложности: стажер сначала получает две простые задачи, которые служат подготовкой к одной более сложной. Когда он справляется с базовыми заданиями и «вырастает» как специалист, перед ним появляется действительно серьезная задача – та, где нет готовых решений.

В таких условиях стажер вынужден думать самостоятельно, он развивает навыки критического мышления и учится находить нестандартные подходы. Этот формат очень эффективен, но при этом – и рискован. Основная опасность – в недостаточной доступности ментора.

При решении сложных задач у стажера неизбежно возникает множество вопросов. Если ментор не вовремя отвечает или отсутствует, это может привести к накоплению ошибок, потере мотивации и, в итоге, к провалу стажировки. Об этом я подробнее расскажу чуть позже.

Тип 4: Групповая стажировка. Четвертый тип – групповая стажировка. Он не менее эффективен, чем предыдущий. Его цель – вырастить внутри компании команду, которую затем можно вывести на реальные проекты. В итоге компания получает сплоченную группу специалистов, способных совместно решать задачи. Казалось бы, что может быть лучше?

Однако и здесь есть подводные камни. Если один из стажеров сталкивается с трудностями, это может повлиять на ход всей командной работы. Дело в том, что задачи в таких форматах зачастую тесно связаны между собой. Проблема у одного участника может замедлить или нарушить работу всей команды.

Чтобы снизить риски, я предлагаю не полагаться только на документацию – ни внешнюю, ни внутреннюю. Вместо этого – более радикальный, но действенный подход: ротация ролей. Это означает, что стажеры периодически меняются местами, пробуя себя в разных ролях и задачах. Такой подход помогает каждому понять, насколько важен вклад каждого члена команды.

Ротация не только укрепляет командный дух, но и расширяет технические навыки. Например, один стажер работал с обменом данных, другой – с отчетами в СКД. Поменявшись, они могут обменяться опытом, задать уточняющие вопросы и лучше понять смежные области.

Возникает закономерный вопрос: какую стажировку я считаю наиболее эффективной и к какой стремился? Я уже упоминал, что формат «Через тернии к звездам» – мой любимый. Именно на такой тип я и рассчитывал.

Моя стажировка

По счастливой случайности я попал на стажировку, сочетающую третий и четвертый типы. Мне доверяли сложные задачи, что способствовало развитию технических навыков – hard skills. В то же время активное взаимодействие в команде помогало прокачивать soft skills.

Такой подход позволил заложить прочный фундамент для моего профессионального роста. Кроме того, мне периодически приходилось работать с аналитическими задачами – это способствовало развитию как разработчика-аналитика. Я также получил опыт работы с различными типовыми конфигурациями. Работа с ними помогла мне выработать навык быстрой адаптации к новым проектам.

Я осваивал как обычные, так и управляемые формы, работал с отчетами в СКД. Эти навыки в дальнейшем значительно снизили уровень стресса: я стал увереннее чувствовать себя при переходе между задачами, разными проектами и при общении с разными заказчиками.

Конечно, обошлось и без трудностей. Одной из моих первых серьезных задач стало перераспределение остатков в бухгалтерии предприятия. Я столкнулся с совершенно новой для себя областью – бухгалтерским учетом.

На тот момент я не понимал, какие проводки нужно сделать, какие документы задействовать и как правильно все организовать. Но, как оказалось, это нормально – не знать всего с первого раза. Об этом я расскажу подробнее чуть ниже.

На самом деле, с подобными трудностями сталкиваются почти все стажеры.

Типичные проблемы и ошибки, с которыми сталкиваются стажеры

Проблемы могут замедлить процесс, но если справляться с ними правильно, они становятся важным стимулом для развития. Стажировка – это не просто решение задач. Это, прежде всего, погружение в корпоративную среду. Ведь стажеры – это, как правило, молодые специалисты, только начинающие путь в IT. Не у всех есть опыт, многие только что закончили вуз.

Проблема адаптации в коллективе. Многие стажеры приходят в IT после вуза, где их основная задача – учиться, а не выполнять рабочие обязанности. Эта привычка может вызвать определенный диссонанс при переходе в профессиональную среду.

Они не сразу понимают, как вести себя в коллективе, как взаимодействовать с коллегами, куда обращаться за помощью. Часто это приводит к тому, что они не могут быстро влиться в команду.

Одна из самых частых, но при этом неочевидных проблем – это адаптационный гэп. Начинающий специалист попадает на рабочее место и сталкивается с тем, что не знает, как себя вести, на кого ориентироваться и как устроен внутренний уклад компании.

Неофициальные правила компании. Многие правила в компаниях не зафиксированы официально. Они существуют на уровне традиций, привычек, «микрозаконов» – и передаются не в документах, а через общение.

Из-за этого новичок может оказаться в ситуации, когда не понимает, что делать дальше. Например, он получает сложную задачу, у него ничего не получается, но вместо того чтобы обратиться к ментору или сделать паузу, он продолжает работать в одиночку.

Такой подход приводит к накоплению фрустрации и негативных эмоций. В какой-то момент эти эмоции выплескиваются – например, в виде раздражения, крика или резкой реакции на замечания. В большинстве компаний подобное поведение считается неприемлемым. Такие ситуации портят восприятие стажера в коллективе и создают напряженную атмосферу, что вредит командной динамике и тимбилдингу.

Чтобы предотвратить это, важно проводить вводный инструктаж в первые дни стажировки, где новичку объяснят не только технические, но и поведенческие аспекты работы.

На таком инструктаже нужно рассказать:

-

к каким командам и специалистам можно обращаться;

-

какие внутренние правила и нормы поведения действуют в компании;

-

где и как можно безопасно выражать эмоции – например, на регулярных встречах, ретроспективах или в личных беседах с ментором.

После обсуждения неочевидных проблем перейдем к более типичным. Их часто недооценивают менторы, потому что сами прошли через них давно и считают эти сложности «нормой». В итоге они не уделяют им должного внимания, хотя для стажера эти моменты могут быть критичными.

Недоступность ментора. Одна из самых распространенных и болезненных проблем – отсутствие доступа к ментору в критические моменты. Именно из-за этого многие стажеры уходят из разработки, а то и из сферы 1С в целом.

В первые недели особенно важно получать своевременную обратную связь – она помогает понимать, верно ли ты двигаешься, не наращиваешь ли ошибки и не теряешь ли направление. Без этого поддержка теряется, мотивация падает, и человек уходит.

Что делать, если ментор временно недоступен? Я предлагаю заранее обозначить альтернативные каналы поддержки. На том же вводном инструктаже стоит рассказать:

-

какие внутренние и внешние ресурсы доступны (например, базы знаний, документация, форумы);

-

какие специалисты в команде могут помочь, если ментор занят.

Еще одна распространенная проблема связана с использованием внешних ресурсов. Из-за нехватки опыта у стажеров часто отсутствует правильный лексикон и понимание терминов, принятых в 1С. Они не знают, как правильно сформулировать вопрос – и вместо помощи получают неконструктивные или даже резкие ответы на форумах. Причина в том, что они еще не умеют правильно формулировать вопросы.

Та же ситуация возникает и при общении с менторами. Например, типичный вопрос: «Как сделать строчку зеленой?» На первый взгляд – простой вопрос, но по сути он слишком общий и не содержит контекста. Без дополнительной информации понять, о чем именно идет речь, практически невозможно.

Если разобрать этот вопрос глубже, становится ясно: стажер, скорее всего, работает с таблицей значений и хочет визуально выделить одну из строк. Решение – использовать условное оформление. Но чтобы дать такой совет, ментору нужно сначала «расшифровать» вопрос. А это требует времени и усилий, особенно если он не входит в ту же предметную область.

Проблема с часовыми поясами. Кроме того, на практике я сталкивался с еще одной проблемой – разницей во времени между командами. Например, команда разработки может находиться в одном часовом поясе, а техническая поддержка – в другом. Стажер задает вопрос в 15:00, а ответ получает только через 15 часов – на следующий день. За это время накапливается фрустрация: он начинает думать, что его игнорируют, что никто не хочет помогать, и теряет мотивацию.

Чтобы избежать таких ситуаций, важно заранее информировать стажера о графике работы ключевых команд. Например, если компания находится в Красноярске, а филиал – в Москве, разница составляет +6 часов. Необходимо заранее обозначить «окна доступности» – периоды, когда можно ожидать ответа от коллег из других регионов.

Эту информацию стоит включить в вводный инструктаж. Четкое понимание графиков помогает снизить тревожность и выстроить реалистичные ожидания.

Формула эффективной стажировки

Теперь, когда мы разобрали типичные проблемы и ошибки, с которыми сталкиваются стажеры, можно перейти к эффективной тактике проведения стажировки – к тому, как сделать ее максимально полезной и комфортной.

Эффективная стажировка – это та, в которой минимизированы внешние трудности со стороны компании, а стажер чувствует поддержку, развивается и чувствует себя вовлеченным. На своем опыте я выделил ключевые элементы, которые формируют такой результат:

-

регулярная обратная связь от ментора,

-

заранее обговоренные правила и ожидания,

-

постепенное, структурированное обучение.

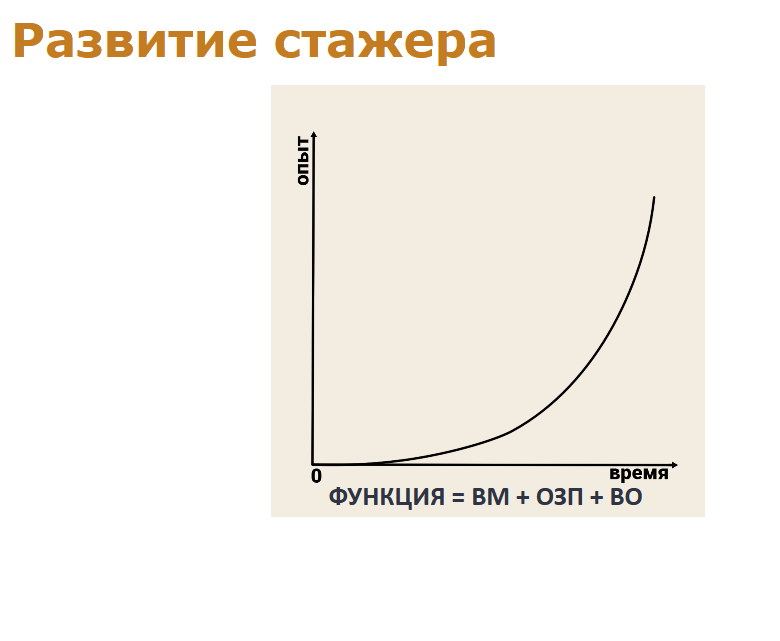

В совокупности эти факторы создают резкий восходящий тренд на графике «время – опыт», при котором стажер быстро растет и уверенно осваивает новую роль.

Благодаря заранее обговоренным правилам, регулярной обратной связи и постепенному обучению стажер может получить именно ту эффективную стажировку, на которую рассчитывает.

Пример из моей практики: первая задача

Хочу проиллюстрировать это на своем примере – рассказать, как такой подход работал в реальности. Начну с первой серьезной задачи, которую я получил в 1С: перераспределение остатков в бухгалтерии предприятия.

Задача казалась мне крайне сложной. Я не понимал, с чего начать, как правильно организовать процесс и какие проводки нужно сделать.

Но благодаря поддержке ментора я смог разбить задачу на маленькие, понятные шаги – декомпозировать ее. Это позволило двигаться постепенно, шаг за шагом, и в итоге успешно завершить работу. При этом я до конца не понимал все нюансы бухгалтерского учета. Но благодаря структурированному обучению и разбору кейса я постепенно освоил необходимые основы.

Решение этой задачи стало для меня переломным моментом: я впервые в жизни провел демонстрацию решения клиенту – еще будучи стажером. И, что важно, демонстрация прошла успешно.

Позже выяснились некоторые недочеты – типичные «подводные камни», с которыми часто сталкиваются начинающие разработчики. Пришлось возвращаться к задаче, адаптировать и дорабатывать часть логики. Но самое главное – я понял, что такая стажировка была бы невозможна без постоянной обратной связи со стороны ментора.

Кроме того, хочу еще раз подчеркнуть: если бы ментор в какой-то момент оказался недоступен, у меня был доступ к другим специалистам в компании. При условии, что они были свободны, они тоже готовы были помочь.

Именно такой формат – с опорой на ментора и поддержку команды – и делает стажировку по-настоящему эффективной. Развитие стажера строится на доверии, вовлеченности и культуре взаимопомощи.

Однако это работает только в том случае, если ментор действительно вовлечен в процесс, или если компания в целом заинтересована в выращивании своих специалистов.

Влияние ментора

Хочу подробнее остановиться на менторской поддержке – одном из самых мощных инструментов в адаптации стажера. Правильно выстроенная связь с ментором способна вдохновить и подтолкнуть начинающего разработчика к серьезным достижениям.

Уверен, что многие из вас подумали: «Перераспределение остатков – это же очень сложная задача». И вы правы: с первого взгляда она действительно выглядит пугающе. Однако с правильной поддержкой ментора такую задачу можно разобрать, структурировать и довести до состояния, в котором она становится понятной и даже рутинной.

Но если ментор недоступен, а обратная связь поступает нерегулярно или с задержкой, это может серьезно повлиять на эмоциональное состояние стажера.

Мы все разные, и эмоции – это важная часть нашей работы. Они влияют на мотивацию, концентрацию и способность принимать решения. Не каждый может быстро выйти из состояния фрустрации или сомнений.

Именно это я пережил на собственном опыте: в первую неделю стажировки я получал недостаточно внимания от ментора. Я оказался в постоянном внутреннем конфликте – хотел показать себя сильным специалистом, но при этом боялся допустить ошибку.

Из-за нехватки обратной связи у меня накапливались вопросы, на которые никто не мог ответить: «Зачем я здесь? Справлюсь ли я? Делаю ли я все правильно?»

Эти сомнения постепенно подтачивали мою уверенность и ухудшали эмоциональное состояние. С каждым днем мне хотелось работать все меньше. А когда наконец приходил долгожданный фидбэк – было уже поздно.

Я уже успевал допустить множество ошибок, на которых строилась вся логика обработки. И теперь все нужно было переделывать. Честно говоря, желания это делать у меня не было.

Все меняется, если ментор дает своевременную и конструктивную обратную связь. В этом случае стажер не просто учится – он растет как технический специалист и, что не менее важно, как уравновешенный и уверенный в себе человек.

Именно такой подход помогает вырастить специалиста, который чувствует связь с компанией и остается в ней после окончания стажировки.

Баланс между помощью и самостоятельностью и оценка прогресса

Но важно не просто помогать – нужно знать меру. Мы ведь хотим видеть после стажировки самостоятельного специалиста, а не человека, который будет постоянно спрашивать: «А что делать дальше?»

Согласитесь: если после завершения стажировки сотрудник продолжает задавать десятки уточняющих вопросов, возникает закономерный вопрос – насколько он самостоятелен?

Благодаря правильной менторской поддержке можно вырастить человека, способного решать задачи самостоятельно. Но чтобы найти эту грань – когда помогать, а когда не вмешиваться – необходимо регулярно оценивать прогресс стажера. Для этого важно получать обратную связь от самого стажера: как он себя чувствует, с какими трудностями сталкивается, в чем видит свои сильные и слабые стороны.

Оценка прогресса позволяет корректировать подход к обучению, поддерживать мотивацию и вовремя вносить изменения в тактику стажировки. Кроме того, он помогает мотивировать и направлять стажера к новым достижениям.

Технические созвоны

Технические созвоны должны быть регулярными. На них стажер рассказывает о текущих трудностях: не получается написать запрос, возникают сложности с СКД, ломается конвертация данных – все это важно озвучить вовремя.

Ментор, в свою очередь, дает оперативную поддержку. Такая практика напрямую укрепляет техническую составляющую стажера и помогает избежать накопления ошибок.

Еще один важный элемент – внутренние демонстрации. Они развивают не только навык публичных выступлений, но и умение объяснять сложные технические решения простым языком. Этот навык особенно важен при общении с заказчиками и коллегами из других отделов.

О нем я расскажу подробнее чуть ниже. А пока отмечу: такие встречи – это не только развитие, но и возможность получить объективную оценку работы стажера.

Код-ревью

Код-ревью – давно известный инструмент, но у многих начинающих разработчиков он вызывает негатив. Причина – в том, что его часто воспринимают как критику, а не как помощь. Стажеры думают: «Я же написал, все работает – зачем переделывать?»

Но важно объяснить: код-ревью – это не упрек, а инструмент улучшения. Его цель – не указать на ошибки, а помочь стать лучше, писать чистый, поддерживаемый код и учиться у более опытных коллег. Только так можно избежать защитной реакции.

Эмоциональная поддержка

Поговорив о технической стороне, перейдем к другой, не менее важной – эмоциональной и моральной.

Важно заботиться о внутреннем состоянии стажера: как он чувствует себя в компании, насколько комфортно ему в коллективе, насколько он адаптировался.

Для этого стоит проводить отдельные встречи – знакомые многим под разными названиями: планерки, летучки, хэллоу-митинги.

На планерках в понедельник стажер может рассказать, с какими трудностями столкнулся на прошлой неделе, и озвучить планы на следующие дни. Это помогает развивать навык управления временем и делает работу более прозрачной. На ретроспективах – в конце спринта – обсуждаются итоги, успехи и сложности. Ментор выслушивает стажера, получает обратную связь и помогает проанализировать произошедшее за период между встречами.

Эти разговоры нужно вести с искренним участием. Простого «ну да, бывает» недостаточно. Если стажера не выслушивать и не оказывать поддержку, он не почувствует связи с компанией – и после стажировки с большой вероятностью уйдет. Чтобы этого избежать, важно проявлять заботу – даже о, казалось бы, бытовых вещах.

Например, у меня сломалась кофемашина. Я, как программист, пью кофе каждый день, и это стало настоящей проблемой. Если ментор в ответ скажет: «У меня тоже ломалась – вот как я починил», – это создает доверие.

Потому что для стажера ментор – не просто наставник, а своего рода проводник, который помогает не только в работе, но и в адаптации к новой среде.

Когда стажировка подходит к концу

Когда стажировка подходит к концу, стажер переходит из одного статуса в другой – становится младшим разработчиком. Этот переход требует мягкой и поддерживаемой адаптации, потому что сразу возникают новые вызовы.

Например, теперь нужно не только писать код, но и проводить демонстрации заказчику, общаться с ним, объяснять решения. Это уже другой уровень ответственности.

Такие задачи требуют значительных личных ресурсов. Чтобы снизить уровень стресса и помочь стажеру уверенно войти в новую роль, важно заранее развивать у него ключевые навыки:

-

адаптивность,

-

эффективную коммуникацию,

-

управление временем,

-

навыки презентации и демонстрации.

Именно благодаря этим четырем навыкам я смог успешно адаптироваться на позиции младшего разработчика и уверенно продолжить свой путь. Расскажу о каждом подробнее.

Эффективная коммуникация – это умение ясно и корректно доносить свои мысли как устно, так и письменно. От этого зависит, как коллеги, заказчики и руководители будут воспринимать специалиста. Важно, чтобы он не вызывал впечатления неподготовленного или неуверенного в себе.

Управление временем – один из базовых навыков, необходимых каждому разработчику. Я сам на практике столкнулся с тем, как неправильная оценка сроков одной задачи может повлиять на выполнение всей цепочки последующих. Это привело к задержкам, перегрузке и дополнительным правкам. Именно тогда я понял: умение правильно оценивать задачи – не просто полезный навык, а основа профессиональной надежности.

Навыки презентации мы развиваем, в том числе, на внутренних демонстрациях. Там стажер учится объяснять сложные технические решения простым языком – как раз то, что пригодится при общении с заказчиками, особенно на этапе внедрения.

Но самый важный навык, который стоит на вершине – адаптивность. В современных реалиях заказчики, проекты и технологии быстро меняются. Специалист не должен испытывать стресс при переходе с одной типовой конфигурации на другую, с обычных форм на управляемые или с одного проекта на другой. Он должен чувствовать себя уверенно.

Подводя итоги, хочу кратко обобщить: я рассказал о важности двустороннего фидбэка, о разных типах стажировок и о навыках, которые помогают стажеру эффективно расти.

Эффективная стажировка строится на минимизации типичных проблем. Чем меньше препятствий, тем быстрее и качественнее компания вырастит сильного специалиста. При этом важно помнить: мы все разные. У каждого – свои особенности, темп развития и эмоциональные реакции.

Если мы будем системно устранять как очевидные, так и неочевидные барьеры, с которыми сталкивается почти каждый стажер, мы сможем вырастить не просто хорошего разработчика, а человека, привязанного к компании, готового расти и развиваться в ней.

*************

Статья написана по итогам доклада (видео), прочитанного на конференции INFOSTART TECH EVENT.