Я – Ачинова Заяна, директор по стратегическому развитию направления 1С в Росатоме на базе интегратора «Гринатом». В сфере IT работаю уже более 15 лет. Последние 8 лет моя работа тесно переплетена с платформой 1С. Так сложилось, что тема импортозамещения затронула нас чуть раньше, чем были изданы соответствующие приказы Минцифры, указы Президента и другие нормативные документы. Мы, конечно, не могли быть полностью готовы – к такому масштабу изменений сложно подготовиться заранее, – но начали движение в этом направлении чуть раньше, чем большинство.

Сейчас в нашем центре компетенции функционирует 24 корпоративные системы на платформе 1С. В этих системах работает вся наша отрасль – 450 компаний, распределенных по различным направлениям бизнеса: от ядерно-оружейного комплекса до машиностроения, крупных производственных предприятий и научных институтов.

В корпоративных системах на 1С ежедневно работают около 85 тысяч пользователей. При этом в «Гринатоме» помимо 1С мы также активно замещаем решения на других платформах – в том числе SAP и иные импортные системы. Однако сегодня речь пойдет именно об 1С.

Нагрузка на системы разная: есть высоконагруженные системы, в которых одновременно работают десятки тысяч пользователей, и есть более узкоспециализированные конфигурации с меньшим охватом. Поддержку, развитие, внедрение и разработку этих систем обеспечивают 850 сотрудников моего центра.

Мы активно растем – только в 2024 году было принято более 150 новых специалистов. Рост обусловлен масштабной программой цифровой трансформации и импортозамещения, в рамках которой у нас множество задач – особенно в части импортозамещения ERP-систем, аналогичных SAP.

Некоторые SAP-модули мы уже полностью импортозаместили. Другие еще предстоит заменить. Мы продолжаем расширять свою экспертизу и масштабировать практики.

Разнообразие поддерживаемых систем и конфигураций

Если говорить о платформе 1С, то в нашем центре компетенции задействованы самые разные конфигурации:

-

1C: Управление холдингом

-

1С: БСП

-

1С: Консолидация

-

1C: Документооборот

-

1C: WMS

-

1С: CRM

-

1С: БГУ

-

1C: PM

-

1C: УПП

Я уже отмечала выше, что у нас используются как высоконагруженные системы, в которых одновременно работают до 10 000 пользователей, так и более узкоспециализированные – с аудиторией 200–300 пользователей, ориентированные на конкретные направления бизнеса. Некоторые решения построены на стандартной библиотеке конфигураций (БСП), другие – на типовых конфигурациях. Среди них – ERP-система, системы автоматизации закупочной деятельности, а также полностью собственные разработки на платформе 1С. Каждый проект имеет свою специфику: разные подходы к реализации, различные бизнес-задачи, цели, ключевые показатели эффективности и потребности заказчиков.

Техническую составляющую – для эффективного контроля и управления – мы централизовали в системе СППР. Именно поэтому я хочу на ней остановиться.

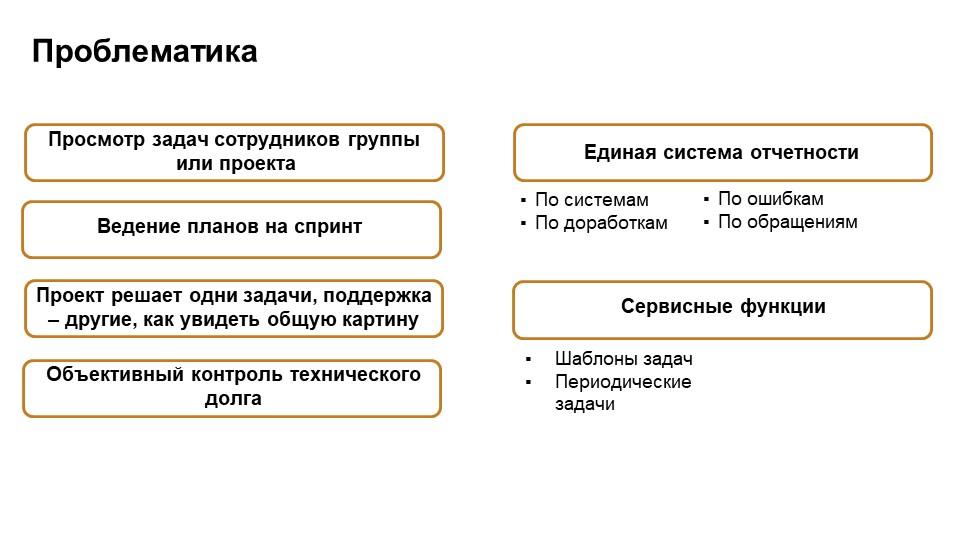

Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и их решение через СППР

Центр компетенции крупный, систем много, они сильно различаются по архитектуре, масштабу и назначению. Чтобы управлять таким объемом, необходимо вводить определенную унификацию.

При этом я довольно скептически отношусь к словам «единый» и «унифицированный» – практика показывает, что универсальные решения не всегда работают эффективно. Однако контрольные точки, единые этапы жизненного цикла и сквозные процессы контроля внедрять необходимо, особенно при таком масштабе: сотни проектов, тысячи сотрудников и десятки корпоративных систем.

У нас есть проекты, в которых задействовано более 250 человек. При этом действует важный принцип – реализация проектов собственными силами. Подрядные организации нами привлекаются минимально, но когда это необходимо, система СППР помогает нам контролировать их работу наравне с внутренними командами.

Планирование спринтов, подготовка релизов, управление проектами – все это изначально было распределено по разным системам. Например, в одной системе регистрируется обращение пользователя, в другой – создается задача по проектной работе или планируется релиз. Переключаться между системами, отслеживать статусы и обеспечивать технологический контроль становится крайне неудобно. Кроме того, требуется мониторинг производительности, анализ технологических журналов и других технических показателей.

Чтобы устранить эту фрагментацию, мы централизовали все процессы в СППР. Сегодня вся работа с задачами – от постановки до закрытия и поддержки – проходит через эту систему.

Рабочий процесс в СППР: участие разных ролей и интеграция данных

Вся цепочка жизненного цикла задач – от постановки до закрытия, включая проектную деятельность, поддержку, релизы и техническое сопровождение – полностью реализована в системе СППР.

Кто работает в системе:

-

Аналитики и Функциональные архитекторы (постановка задач программистам, согласование тех. проектов и проверка доработок).

-

Методисты, которые согласуют тех. проекты.

-

Разработчики и технические архитекторы, которые проводят контроль, со своей стороны.

-

Руководители проектов и продуктов, которые сводят информацию. Они пользуются стандартными отчетами и дашбордами: контролируют риски, отслеживают прогресс, формируют сводки для статусных совещаний и принимают управленческие решения.

-

Сотрудники поддержки, которые видят всю информацию по обращениям пользователей. Мы привязываем несколько обращений от разных пользователей к одной и той же проблеме: например, к результату релиза, введению нового законодательства или чему-то еще. Сотрудники поддержки видят соответствующие решения и весь цикл задач: на каком этапе она находится – на тестировании, постановке, реализации и так далее.

Помимо этого, система предоставляет нам сводную информацию по следующим показателям:

-

Загрузке сотрудников и учету рабочего времени

-

Выполнении планов и, например, отклонении от графика сборки релиза или выполнения проектных работ. Контрольные даты выставляются руководителями направлений, и при отклонении от плана система формирует соответствующее уведомление

-

Выполненных задачах и закрытых обращениях,

-

Эксплуатации информационных систем,

-

Техническом долге.

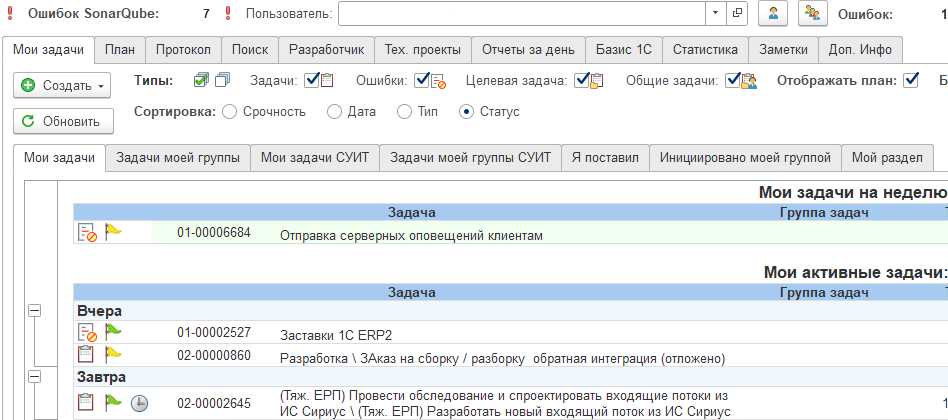

Концепция рабочего стола в СППР и его адаптация под роли

В рамках своей практики мы разработали собственную концепцию рабочего стола в СППР.

Изначально за основу взяли типовую реализацию СППР, но значительно ее переработали, сохранив лишь базовые принципы. В результате создали уникальный рабочий стол, адаптированный под наши процессы и структурированный по направлениям деятельности.

Каждый сотрудник – специалист поддержки, аналитик, разработчик или технический эксперт – видит на своем рабочем столе только те элементы и задачи, которые соответствуют его роли. При этом все участники жизненного цикла задачи могут отслеживать ее статус: на каком этапе она находится, к каким проектам или системам привязана, кто вовлечен в работу.

На изображении вы видите пример рабочего стола, которым активно пользуются сотрудники.

Помимо этого, в систему интегрированы дополнительные функции: мы ввели системы рейтингов, разработали регламентные задания, которые пересчитывают и ведут контроли по исполнению сроков по задачам и многое другое.

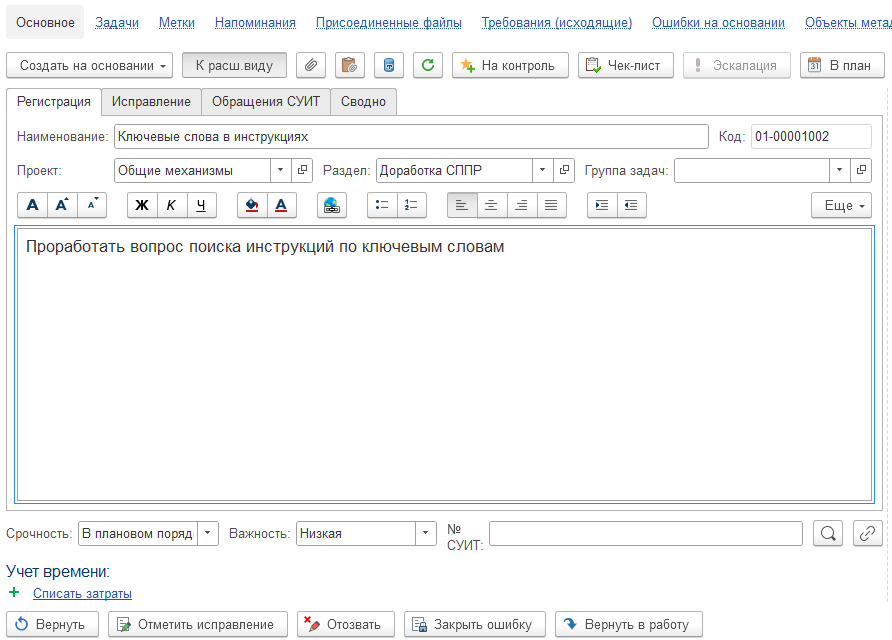

Дополнительные возможности СППР: метки, чек-листы, контроль и интеграция

Мы добавили в СППР возможность использования меток – они позволяют классифицировать задачи по типу, приоритету, системе, проекту или другим критериям.

Чек-листы у нас – обязательный элемент для определенных типов задач, например, перед выпуском релиза. Они помогают не упустить важные контрольные действия, особенно в крупных командах, где сложно отследить все вручную. Руководители направлений могут с помощью конструктора создавать новые чек-листы для новых видов задач и распространять их на свои группы.

Особенно важно, что некоторые шаблоны чек-листов применяются автоматически, а ключевые контрольные точки нельзя пропустить – задача не может перейти на следующий этап, пока не будут выполнены все предыдущие действия.

Кроме того, реализована централизованная постановка задач на контроль. Руководитель видит сводные отчеты по своей команде и смежным группам. Это особенно актуально для кросс-функциональных задач – например, при интеграции с другими системами, даже если они находятся в рамках одного центра компетенции 1С.

Также полностью автоматизирована связь между задачами и обращениями в поддержку.

В едином интерфейсе «Мои задачи» я могу обратиться к ранее завершенным задачам, посмотреть историю всех задач, которые проходили через меня, или актуальный статус текущих задач.

СППР как основной инструмент для разработчиков: конвейер и автоматизация

Для разработчиков СППР – это основной и единый инструмент. Аналитики и сотрудники поддержки могут работать в смежных системах, вся информация из этих систем интегрируется в СППР. Для разработчиков же вся работа сосредоточена в одном окне.

Ключевой элемент – конвейер разработки. На сегодняшний день всем понятно, что никаких ручных сборок или ручных обновлений продуктивных баз быть не должно, для больших проектов их крайне тяжело собирать, поэтому надо переходить на автомат.

Мы используем конвейер разработки с этапами:

-

Автоматическая сборка релиза (3 раза в день)

-

Доставка релиза между зонами Разработка, Тестирование, Продуктив (продуктив обновляем раз в 2-4 недели)

-

Автоматическая проверка качества кода

-

Выставление замечаний разработчикам

-

Автоматическое дымовое тестирование

-

Автоматические сценарное тестирование

-

Автоматическое обновление информационных баз

-

Online мониторинг после обновления продуктива

-

Автоматическая доставка исправительных расширений

-

Автоматическое уведомление о каждом шаге

СППР в этом направлении используется как система информирования о сборке на всех этапах. Например, после завершения дымовых тестов система сообщает, пройдены ли они успешно. Если ошибок нет – автоматически запускаются функциональные тесты. В системе СППР автоматически создаются новые ошибки в случае выявления проблем в тестах.

После выполнения сборки и выполнения тестов в СППР по каждому проекту отображается детальная информация: с какими результатами завершен тот или иной шаг, какие блокирующие контроли сработали, какие есть предупреждения, которые нужно позже посмотреть. Разработчик, работавший над задачей, получает уведомление о результатах сборки и тестирования. Технический и функциональный архитектор по результатам всех проверок могут принять решение – включать задачу в релиз или дорабатывать.

Контроль технологического долга и интеграция с Git и СТС

В нашем центре создана отдельная группа, которая полностью фокусируется на контроле технологического долга, оптимизации кода, повышении производительности и устранении потенциальных рисков в архитектуре решений.

Технологический долг – это как кредит в банке: если его не отдавать, со временем проценты нарастают, и в итоге он становится серьезной проблемой. На первый взгляд, небольшая деградация – например, замедление на 1% по сравнению с предыдущим днем – может казаться незначительной. Но если такие изменения накапливаются в течение года, система может стать в 3,5 раза медленнее. И тогда замедление уже будет ощущать каждый пользователь.

Чтобы этого не допустить, мы интегрировали процесс контроля в нашу повседневную практику. Результаты анализа кода из Git автоматически передаются в СППР. Система распределяет выявленные замечания и назначает их ответственным разработчикам – техническим экспертам, закрепленным за конкретными проектами и системами.

Разработчик видит все замечания прямо в интерфейсе СППР: По каждому замечанию указана суть проблемы, ее критичность и ссылки на соответствующие статьи ИТС.

Мониторинг производительности и сбор статистики в СППР

Помимо контроля технологического долга, команда выделенных экспертов ежедневно занимается мониторингом систем. На основании данных систем объективного мониторинга создаются соответствующие задачи разработчикам либо реализовывает самостоятельно. Технические эксперты проводят глубокий статистический анализ и исследуют бизнес-операции. Все эти данные автоматически отображаются в СППР.

Я как руководитель могу в любой момент зайти в систему, выбрать интересующий меня проект или тип документа и посмотреть, как обстоят дела с производительностью, какие операции выполняются, есть ли замедления.

Если поступает сигнал – например, «зависла платежка» или «не загружаются файлы» – я или любой специалист можем оперативно открыть СППР и получить объективную историю событий, даже не имея доступа к прикладной 1С системе.

Автоматизация рутинных процессов и сервисные функции СППР

Мы активно используем создание задач по шаблонам. Автоматизированные шаблоны разработаны по многим типовым задачам. При создании такой задачи определенные поля заполняются автоматически, далее аналитик или сотрудник поддержки может внести необходимые корректировки, если это требуется.

Также мы настраиваем автоматическое формирование периодических задач – например, для регулярного контроля, аудита или технического сопровождения.

Кроме того, реализована автоматическая рассылка отчетов. В крупных проектах, таких как ERP-система, мы разделяем команды на функциональные группы. ERP – это масштабный проект, где каждый блок представляет собой отдельную подсистему со своей командой. Сотрудники закрепляются за своими направлениями, формируется список задач, и в конце отчетного периода – ежедневно или еженедельно – руководитель автоматически получает сводку. Отчет можно сформировать одним кликом, а также настроить регулярную рассылку по внутреннему регламенту команды.

Мы используем СППР как централизованное хранилище для документации: сюда загружаются статьи ИТС, проектные решения, инструкции, памятки, обучающие видеоматериалы, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Всю эту информацию мы структурируем и привязываем к соответствующим типам документов. Затем, когда пользователь работает в системе и формирует обращение в поддержку, он может обратиться к файлу, который интегрирован из СППР, и посмотреть ответ на свой вопрос.

Мы активно развиваем направление искусственного интеллекта. Это масштабный и важный проект, особенно учитывая большой объем обращений и высокую нагрузку на поддержку. При этом мы понимаем, что пользователи все реже читают инструкции и смотрят обучающие видео. Сейчас искусственный интеллект учится у нас. В момент создания обращения пользователем, когда он начинает писать ключевые слова по своей проблеме, ИИ ищет ответ в ранее выполненных обращениях, файле ЧАВО и инструкции. Если находится похожий кейс, ИИ подсказывает: «Вот ответ на ваш вопрос – возможно, обращение создавать не нужно, проверьте сначала это решение».

Проведение опросов. Помимо рейтинговой системы для мотивации сотрудников на разных этапах жизненного цикла проекта или системы, у нас есть опрос сотрудников и пользователей системы.

Ключевые достижения внедрения СППР

Унификация работы с ошибками задачи по разным системам. Благодаря автоматическим регламентным заданиям, шаблонам и универсальному контролю, все процессы централизованы в СППР и объединены в единое окно. Это позволило сократить время обработки задач и повысить оперативность реагирования на риски.

70% доработок выполнено стажерами. На фоне дефицита квалифицированных специалистов на рынке 1С мы выстроили масштабную стажерскую программу и создали кейслабы – практические лаборатории, где молодые специалисты получают реальный опыт. К нам приходят студенты из ведущих российских ВУЗов, которым ранее читали лекции наши же эксперты. Мы сразу вовлекаем их в рабочие процессы, поручая задачи по развитию сервисных функций.

Кроме того, когда в технологическом журнале появляются ошибки, мы передаем их стажерам на устранение. Конечно, основная цель – не допускать таких ошибок, но практика показывает, что, разбирая реальные инциденты, ребята быстрее понимают, как не допускать подобных ситуаций в будущем.

Проектный офис Инфостарт

Берем на себя всю сложность реализации 1С-проектов, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии бизнеса

*************

Статья написана по итогам доклада (видео), прочитанного на конференции INFOSTART TECH EVENT.