Введение

Когда мы говорим о методиках управления проектами, на ум приходят знакомые названия: Agile, Scrum, Kanban, техника Помидоро. Все они доказали свою эффективность в разных сферах, но у проектов на платформе 1С есть своя специфика.

Разработчики и аналитики 1С сталкиваются с особой ситуацией:

- требования часто меняются «по ходу пьесы»,

- пользователи редко могут заранее сформулировать, что именно им нужно,

- а итоговый результат бывает виден только тогда, когда форма, документ или отчёт уже готовы.

В итоге проект превращается в бесконечный «пинг-понг»: сделали — показали — переделали — снова показали. Это забирает время, демотивирует команду и размывает сроки.

Здесь на помощь приходит новая авторская методика «Реверс-Этапы». Её принцип прост:

- начинать работу не с постановки задачи «как обычно», а с формулировки конечного результата,

- двигаться от конца к началу, разматывая проект в обратном направлении.

Такой подход позволяет:

-

быстрее договориться с заказчиком о том, что именно будет на выходе;

-

заранее подготовить тесты и критерии приёмки;

-

исключить бессмысленные доработки, которые не приближают к результату.

«Реверс-Этапы» — это не конкуренция Scrum или Kanban, а инструмент, который особенно хорошо ложится на специфику проектов 1С, где ценность всегда в конечном результате для пользователя.

Суть методики «Реверс-Этапы»

Классические методики управления строятся по прямой логике: есть требования → есть задачи → есть разработка → есть тестирование → есть результат. На практике в проектах 1С этот путь редко бывает прямым: заказчик сам до конца не понимает, чего хочет, разработчики делают «как поняли», тестировщики проверяют уже готовое, и результат начинает «гулять» от ожиданий.

Методика «Реверс-Этапы» предлагает развернуть этот процесс наоборот.

Сначала мы фиксируем образ конечного результата — экран, форму, отчёт или бизнес-процесс, который увидит пользователь. Затем шаг за шагом идём в обратную сторону, отвечая на вопросы:

- Что должно быть проверено и протестировано, чтобы результат считался готовым?

- Какие данные нужны, чтобы этот результат отразился правильно?

- Какие документы и движения формируют эти данные?

- Какие действия пользователя или интеграции приводят к появлению этих документов?

Таким образом, проект напоминает ленту времени, размотанную назад. Команда не блуждает в догадках, а идёт по заранее намеченному пути: от результата к условиям.

Главное преимущество подхода в том, что ещё на старте проекта всем участникам ясно, что именно будет считаться успехом. Это снижает риск бесконечных уточнений и правок, а сами задачи обретают чёткие критерии «готово / не готово».

Принципы методики «Реверс-Этапы»

Методика строится на пяти простых, но жёстких правилах. Они превращают абстрактный подход «думать с конца» в конкретные шаги, которые можно применять в проектах 1С уже сегодня.

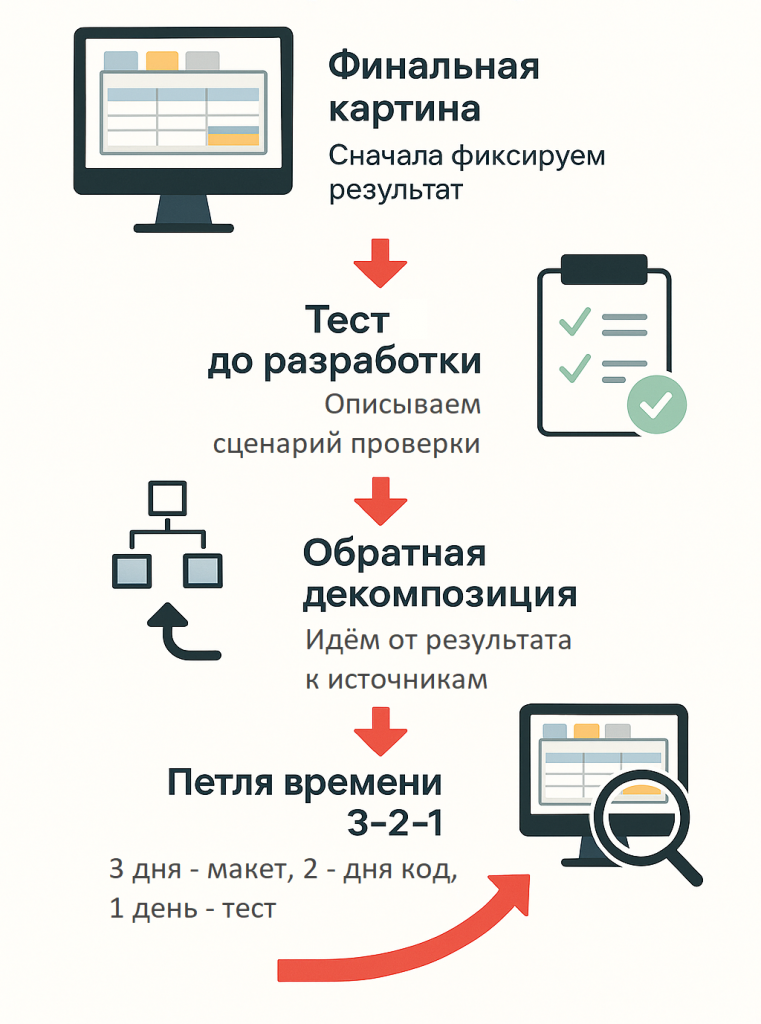

1. Финальная картина первым делом

Любая задача начинается не с ТЗ, а с образа результата:

-

прототип формы,

-

макет отчёта,

-

схема бизнес-процесса.

📌 Пример: заказчик хочет «отчёт по продажам». Вместо длинных описаний мы сразу рисуем Excel-таблицу с нужными колонками и показываем её. Заказчик либо соглашается, либо тут же вносит правки — ещё до разработки.

2. Тест до разработки

Прежде чем писать код, мы фиксируем, как результат будет проверяться. Это может быть чек-лист, сценарий теста или даже запись экрана с демонстрацией.

📌 Пример: для формы «Заявка на расход материалов» тест звучит так: «Пользователь создаёт документ, указывает склад и материал, система блокирует проведение, если остаток меньше требуемого количества».

Если тест нельзя сформулировать заранее, значит, задача недостаточно понятна.

3. Обратная декомпозиция

Задача раскладывается с конца к началу:

-

чтобы вывести отчёт --> нужны данные из регистра,

-

чтобы в регистре были данные --> нужен документ,

-

чтобы документ заполнился --> нужно действие пользователя или интеграция.

📌 Пример: заказчик хочет график выручки по неделям. Мы идём назад: график строится на базе регистра «Продажи» → регистр наполняется движениями документа «Реализация» → документ формируется при выборе клиента и товара.

4. Петля времени 3–2–1

Работа строится короткими циклами:

-

3 дня — на прототип и тесты,

-

2 дня — на разработку,

-

1 день — на проверку по заранее описанному сценарию.

📌 Пример: задача «Новый отчёт» стартует в понедельник. В среду вечером уже есть макет и тест. К пятнице готов код. В субботу тестировщик проверяет. Воскресенье — день отдыха, в понедельник команда стартует с новой задачей.

5. Контроль разворота

Руководитель оценивает прогресс не по тому, «сколько задач закрыто», а по тому, насколько шаги приближают нас к финальной картине.

📌 Пример: если сделали половину документов, но итоговый отчёт ещё не меняется — это нулевой прогресс. А если отчёт уже выводит первые строки, пусть даже сырые, — это настоящий шаг вперёд.

Эти принципы просты, но вместе они создают рамку, которая меняет сам подход к управлению проектами: вместо того, чтобы «надеяться, что получится», команда всё время держит перед глазами образ результата и движется к нему по обратной линии.

Визуальное представление: «Лента времени наоборот»

Чтобы методика «Реверс-Этапы» работала не только в головах, но и на практике, важно правильно отразить её в инструментах управления задачами. Здесь мы используем принцип «ленты времени наоборот».

Как это выглядит

Вместо привычной доски Kanban («Запланировано --> В работе --> На тестировании --> Готово») задачи располагаются от конца к началу:

- Конечный результат (прототипы, макеты, демо-экраны).

- Критерии тестирования (чек-листы, сценарии).

- Необходимые данные (регистры, справочники, интеграции).

- Документы и механизмы, формирующие данные.

- Действия пользователя или внешние системы.

На доске это выглядит как цепочка шагов, идущая справа налево. Правая колонка всегда визуализирует «образ результата», а каждая левая отвечает за то, что нужно, чтобы к нему прийти.

Отличие от Kanban

-

В Kanban задачи двигаются слева направо — от старта к завершению.

-

В «Реверс-Этапах» — справа налево, от результата к условиям.

Такой разворот сразу меняет мышление: команда не делает «что-то», чтобы когда-нибудь получилось, а последовательно снимает слои до момента, где результат станет возможен.

Практические варианты

-

Trello или Jira

-

Правая колонка: «Образ результата».

-

Следующая колонка: «Тесты и критерии».

-

Дальше: «Данные», «Документы», «Действия пользователя».

-

Задачи двигаются влево, пока не достигнут исходной точки.

-

-

1С:Документооборот

-

Используем маршруты согласования: сначала финальный макет утверждается, потом строится обратная цепочка задач.

-

Согласование идёт справа налево, а не наоборот.

-

-

Физическая доска или стикеры

-

Вешаем стикеры на стену справа налево.

-

С правого края — картинка результата, нарисованная маркером или распечатанная.

-

Дальше шаги, ведущие к ней.

-

Визуальная метафора

Можно представить, что команда разматывает киноплёнку назад: сначала кадр финальной сцены, потом — предыдущие шаги, потом — всё, что к этой сцене привело. Такой образ помогает держать фокус на том, ради чего вообще ведётся проект.

Как применять в проектах 1С

Методика «Реверс-Этапы» не требует сложных инструментов или перестройки процессов. Главное — поменять логику мышления: думать результатом и двигаться от него к источникам. Рассмотрим, как это работает для разных ролей в команде.

🔹 Для аналитиков

Аналитик — первый, кто должен показать образ результата.

-

Вместо 10-страничного ТЗ делается прототип экрана или отчёта.

-

Вместо «описания бизнес-правил» составляется чек-лист для теста: как будет проверяться готовность задачи.

📌 Пример: заказчик просит «улучшить работу склада». Аналитик сразу рисует экран нового отчёта «Остатки по складам» и сценарий теста: «Если остаток меньше минимального — система подсвечивает строку красным». Всё остальное уже вторично.

🔹 Для разработчиков

Разработчик получает задачу не в виде длинного ТЗ, а в виде образа результата + сценария теста. Его работа — разложить результат назад:

-

какие данные нужны,

-

какие регистры их содержат,

-

какие документы будут их заполнять.

📌 Пример: если отчёт должен показывать «выручку по неделям», разработчик сразу видит: нужны данные регистра «Продажи», движения документа «Реализация», и от пользователя — выбор периода.

🔹 Для тестировщиков

Тестировщик получает сценарий ещё до того, как появился код. Это даёт две выгоды:

-

Можно заранее готовить тестовые данные.

-

Проверка идёт по принципу «было задумано --> так и работает», а не «сравним с ТЗ, как поняли».

📌 Пример: тест «Если остаток отрицательный, система блокирует проведение». Тестировщик готовит документ с минусовым остатком ещё до того, как разработчик написал код.

🔹 Для руководителей

Руководитель перестаёт спрашивать «сколько задач выполнено». Он смотрит:

-

приближает ли команда результат к зафиксированному образу?

-

можно ли уже показать заказчику «демо-картинку»?

-

есть ли шаги, которые делают работу, но не двигают к результату?

📌 Пример: если сделали пять подзадач, но отчёт всё ещё пустой — значит, прогресс нулевой. Если отчёт уже выводит первые строки, даже с ошибками, — это настоящий шаг вперёд.

Таким образом, каждый участник команды видит проект не как цепочку формальных задач, а как путь назад от результата. Это экономит время, уменьшает количество переделок и даёт заказчику предсказуемость.

Пример: внедрение отчёта в 1С

Чтобы методика «Реверс-Этапы» не выглядела абстрактно, рассмотрим её на типичной задаче — внедрение нового отчёта в 1С.

🔹 Шаг 1. Финальная картина

Заказчик хочет «Отчёт по продажам».

Вместо описаний мы сразу рисуем макет в Excel:

| Неделя | Кол-во продаж | Выручка | Средний чек |

|---|---|---|---|

| 01.01–07.01 | 154 | 1 200 000 | 7 792 |

| 08.01–14.01 | 98 | 740 000 | 7 551 |

Показываем заказчику: устраивает ли такой формат? Нужно ли добавить фильтры или график? Все правки фиксируются ещё до старта разработки.

🔹 Шаг 2. Тест до разработки

Формируем сценарий проверки:

-

Пользователь открывает отчёт.

-

Указывает период — январь.

-

В отчёте должны появиться данные, сгруппированные по неделям.

-

Итоговая сумма за период совпадает с суммой по всем неделям.

Только после того как заказчик согласует тест, задача переходит к разработчику.

🔹 Шаг 3. Обратная декомпозиция

Двигаемся от результата к источникам:

- Чтобы построить таблицу по неделям --> нужны агрегированные данные о продажах.

- Данные берём из регистра «Продажи».

- Регистр наполняется движениями документа «Реализация товаров и услуг».

- Документ формируется при вводе отгрузки от пользователя.

Так мы сразу видим, какие объекты нужно задействовать и какие доработки могут потребоваться.

🔹 Шаг 4. Петля времени 3–2–1

-

3 дня — прототип отчёта и тестовые сценарии.

-

2 дня — реализация запроса и формы отчёта.

-

1 день — тестирование на примере январских данных.

К концу цикла заказчик получает уже работающий отчёт.

🔹 Шаг 5. Контроль разворота

Руководитель следит не за количеством сделанных задач, а за тем, появился ли отчёт в системе и насколько он близок к согласованному макету. Даже если на первом шаге отчёт выводит только количество продаж без сумм, это уже считается прогрессом.

Таким образом, весь процесс строится не вокруг ТЗ и длинных обсуждений, а вокруг конечного образа отчёта, который постепенно обретает жизнь.

Применение для личной эффективности

Методика «Реверс-Этапы» не ограничивается только проектами в 1С. Её можно использовать и для планирования личных дел, где тоже часто возникает проблема «начал — но не знаешь, к чему идёшь».

🔹 Начинаем с образа результата

Вместо списка дел фиксируем как именно выглядит успех.

-

Хочу не просто «подготовить доклад», а видеть готовую презентацию на 10 слайдов.

-

Не «сходить в спортзал», а «пробежать 3 км за 20 минут».

-

Не «сделать ремонт», а «сидеть в новой кухне с чашкой кофе».

Когда результат нарисован перед глазами, мозг понимает, ради чего всё это.

🔹 Тест до действий

Для личных задач тоже можно придумать проверку:

-

«Доклад готов, если я могу отрепетировать его за 15 минут».

-

«Ремонт окончен, если я приглашаю гостей на новоселье».

-

«Спортзал дал результат, если я пробежал 3 км и дыхание восстановилось через 2 минуты»

🔹 Обратная декомпозиция

Дальше идём от результата к условиям:

-

Чтобы сделать презентацию → нужен контент.

-

Чтобы был контент → нужно выделить час на сбор материалов.

-

Чтобы выделить час → нужно договориться с семьёй и закрыть мессенджеры.

🔹 Петля времени 3–2–1

Принцип циклов работает и в личных задачах:

-

3 дня — на подготовку материалов или создание прототипа.

-

2 дня — на реализацию.

-

1 день — на финальную проверку.

📌 Пример: хочу обновить резюме. В понедельник собираю примеры и макеты, к среде делаю черновик, к пятнице вношу правки и тестирую на знакомых.

🔹 Контроль разворота

Главный вопрос к себе: «Мои действия приближают меня к образу результата?»

Если да — прогресс есть. Если нет — значит, я занят просто активностью ради активности.

Таким образом, «Реверс-Этапы» помогают не только в проектах 1С, но и в повседневной жизни: всё строится вокруг конечного результата, а не списка дел.

Плюсы и минусы методики

Ни одна методика не бывает универсальной. «Реверс-Этапы» хорошо работает в одних ситуациях и может оказаться неудобной в других. Рассмотрим объективно.

Плюсы

-

Фокус на результате

Все участники сразу видят конечный образ задачи. Это убирает лишние разговоры и снижает риск «разных ожиданий». -

Меньше переделок

Ошибки отлавливаются ещё на этапе прототипа и тестов, до того как потрачено время на разработку. -

Прозрачные критерии готовности

Если тест заранее описан, спорить «сделано / не сделано» не приходится. -

Ускоренное согласование с заказчиком

Макет и сценарий проще показать и обсудить, чем 10 страниц ТЗ. -

Универсальность

Методика применима не только к проектам 1С, но и к личным задачам, бизнес-процессам, обучению.

Минусы

-

Нужна дисциплина

Легко «скатиться» обратно в привычный путь «давайте начнём делать, а там посмотрим». Без настойчивого следования принципам методика не работает. -

Не всегда очевиден результат

Бывают задачи-исследования, где конечный вид продукта заранее неизвестен (например, оптимизация производительности). Здесь «Реверс-Этапы» придётся комбинировать с другими подходами. -

Сопротивление заказчика

Не все клиенты готовы участвовать в проработке прототипа и тестов заранее. Иногда проще «передать задачу и забыть». -

Сложность в больших проектах

Для крупных внедрений (ERP, УТ, интеграции с десятками систем) методика работает лучше на уровне отдельных модулей или функций, а не всего проекта целиком.

🧩 Вывод

«Реверс-Этапы» — это не серебряная пуля, но мощный инструмент для тех проектов, где заказчику важен конечный результат, а не процесс ради процесса. Особенно эффективна она там, где задачи можно выразить через экран, отчёт или понятный сценарий.

Заключение

Методика «Реверс-Этапы» родилась из простой мысли: если конечный результат важнее процесса, то и двигаться к нему нужно не по привычной прямой, а с конца к началу.

В проектах 1С это особенно актуально: пользователи редко могут заранее описать требования, но почти всегда могут показать, что хотят видеть на экране. Если зафиксировать этот образ сразу, а потом шаг за шагом раскручивать цепочку назад, проект становится предсказуемым и управляемым.

Главное отличие подхода — фокус не на том, «сколько задач сделано», а на том, насколько мы приблизились к результату. Это избавляет от бессмысленной активности и даёт ясность всем: от разработчика до заказчика.

«Реверс-Этапы» не заменяют Kanban или Scrum, но дополняют их там, где критичен конечный вид продукта и понятные критерии приёмки.

Попробуйте уже сегодня: возьмите одну задачу, нарисуйте картинку результата, придумайте тест и разложите шаги в обратном порядке. Вы удивитесь, как быстро исчезнет хаос и появится ощущение, что процесс под контролем.

В конце концов, любой проект — это история, которая должна закончиться удачным финалом. Так почему бы не начать именно с него?