Работая в ИТ уже много лет, в том числе в качестве директора по развитию компании АДАПТА, я убедился: без системы планирования невозможно добиться устойчивого роста, ни в команде, ни в личных делах. Чёткая структура и регулярный контроль помогают удерживать фокус и двигаться к результату.

Начинал я сравнительно давно, около 15 лет назад, с книги Глеба Архангельского. Какие-то приёмы получилось взять на вооружение, но многое так и не прижилось. Первые списки задач я вёл в электронном виде на своём наладоннике hp iPAQ hw6510. Тогда казалось, что это и есть система, но на деле я лишь переносил задачи на завтра без реального прогресса.

hp ipaq hw6510

Потом был Дэвид Аллен и его книга “Как привести дела в порядок”, где я познакомился с системой GTD (Getting Things Done). Именно с этого момента я начал вести списки задач более осознанно. Постепенно практика и эксперименты с инструментами помогли выстроить собственную систему, которая работает и для повседневных дел, и для долгосрочных целей.

За эти годы я перепробовал разные инструменты для планирования: начинал с Outlook, затем перешёл на Todoist, а в итоге остановился на TickTick. Сейчас это моя универсальная платформа, где я веду и рабочие проекты, и личные дела. Важно не само приложение, а то, что оно стало опорой для выстроенной системы.

Свою модель планирования я строю по трём горизонтам:

-

долгосрочные цели (горизонт 3 года);

-

среднесрочные цели (от месяца до года);

-

срочные цели (ежедневные действия).

Такой подход позволяет быстро адаптироваться к изменениям, но при этом держать стратегический вектор.

Общая структура моей системы:

-

Цели на 3 года.

-

Среднесрочные цели (6–12 месяцев).

-

Спринты = календарные месяцы.

-

Недельные планы.

-

Ежедневные действия.

-

Бэклог — список идей и инициатив без срока.

Разберем компоненты модели:

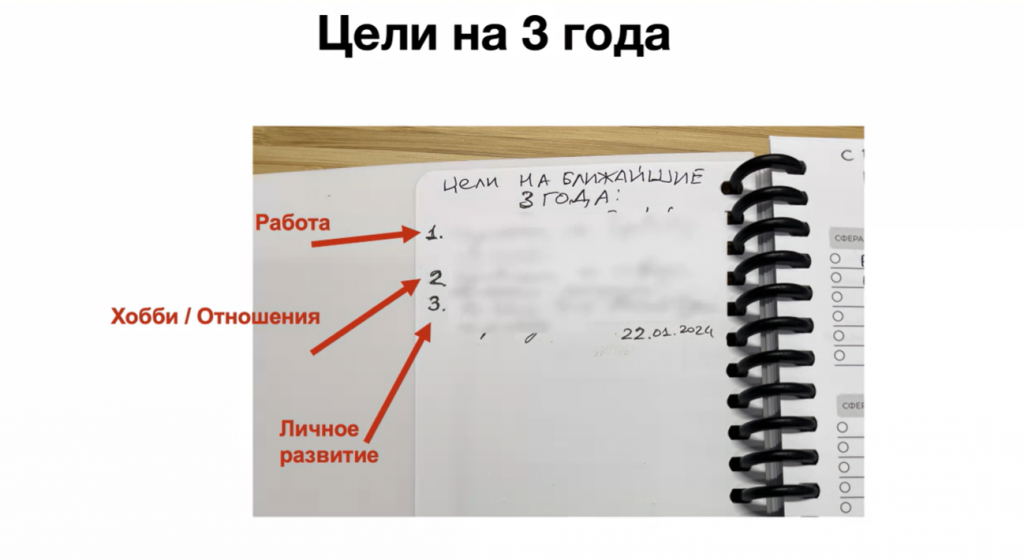

1. Цели на 3 года

Этот уровень отражает стратегическое направление. Я стараюсь формулировать их по принципу SMART (конкретные, измеримые, достижимые, релевантные, ограниченные во времени). Но в личной эффективности этот метод работает не идеально: он помогает задать фокус, но не всегда подходит для ежедневной практики. Поэтому я использую SMART скорее как рамку, чем как инструмент планирования.

Чтобы не распыляться, я ставлю по одной долгосрочной цели в каждой из трёх сфер: работа, хобби и отношения, личное развитие. Такой подход помогает держать баланс и не хвататься за всё подряд. Идею я подсмотрел в книге Катерины Ленгольд “Просто космос”.

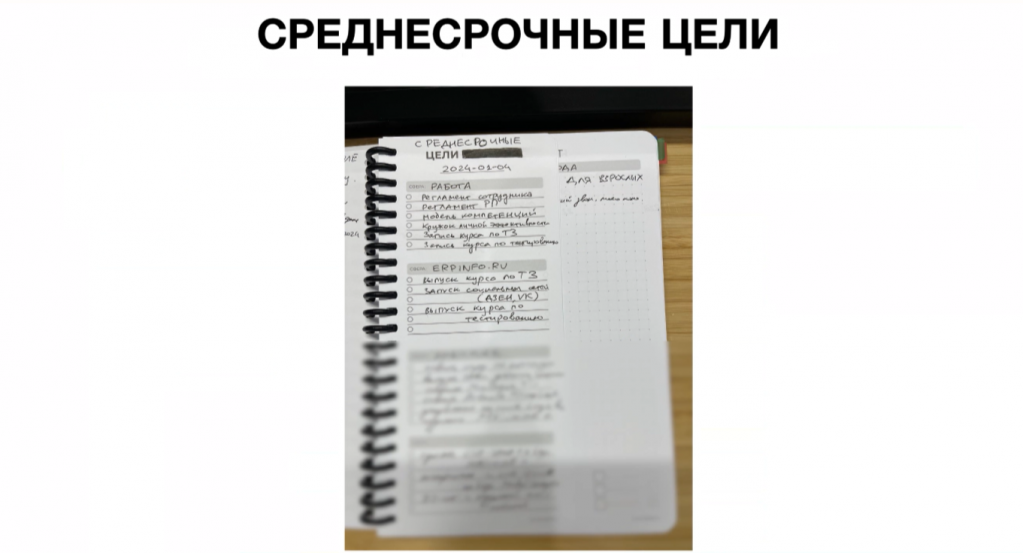

2. Среднесрочные цели

Среднесрочные цели обычно я выбираю из бэклога. По сути, это то, что я хочу сделать в ближайшее время. Как правило, я формулирую их на 6-12 месяцев. Я не занимаюсь проекцией среднесрочных целей на долгосрочные цели (на 3 года). Конечно, они должны быть связаны и быть в одном ключе, но конкретное связывание одного с другим занимает у меня много времени и ресурсов. Единственное, что, как минимум одна среднесрочная цель должна двигать долгосрочную.

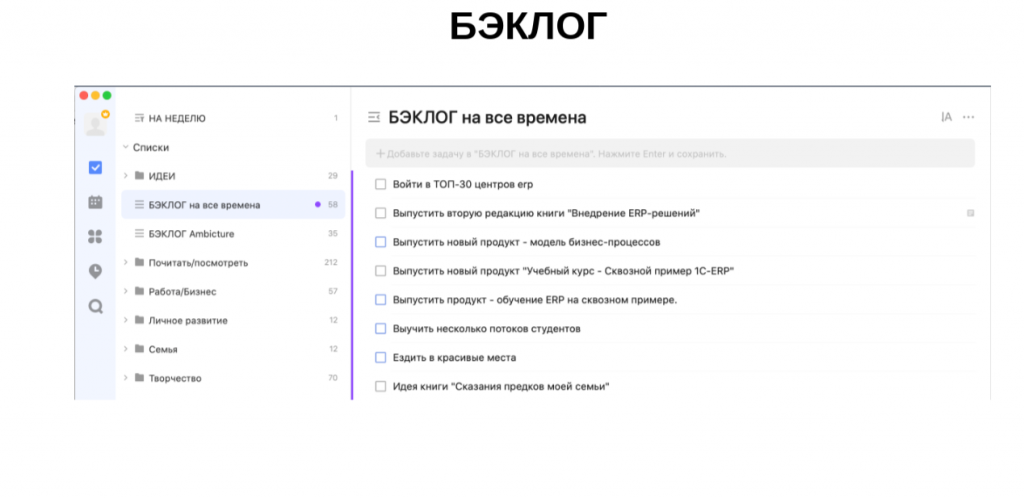

3. Бэклог

Бэклог — это список всех потенциальных инициатив, задач, гипотез и идей, которые я хочу осуществить. Свой бэклог я называю «Бэклог на все времена». Все записи по нему я держу в TickTick.

Бэклог не привязан ко времени, но используется мною как источник для формирования среднесрочных целей.

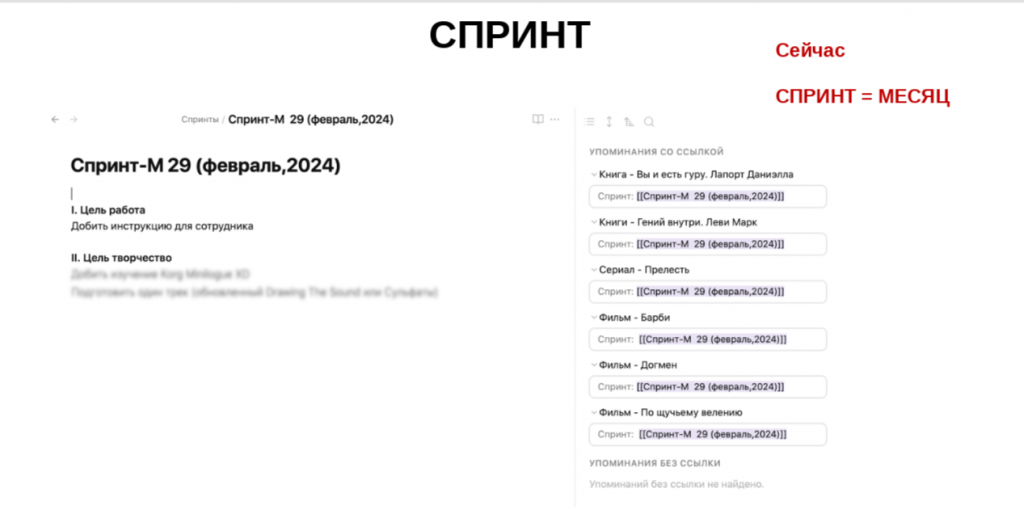

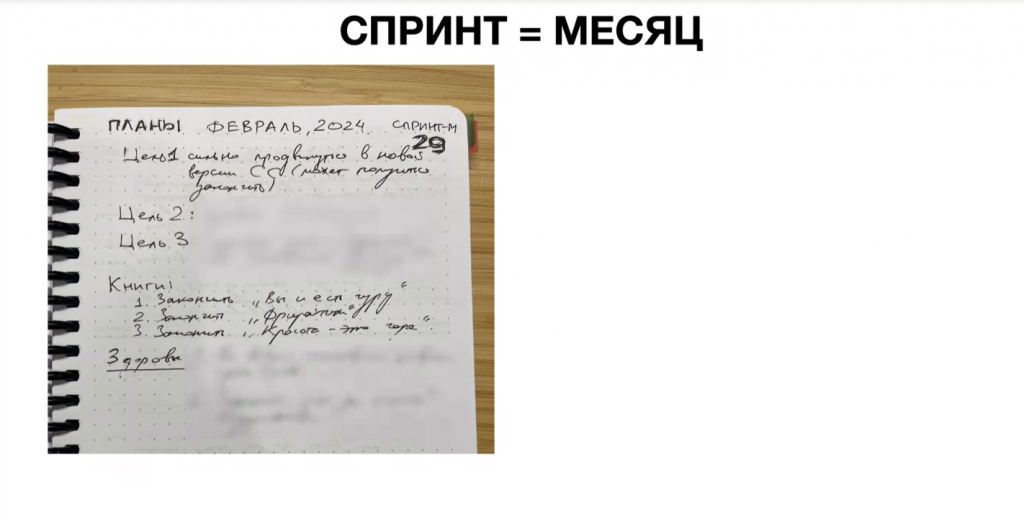

4. Спринты/месяцы

На этом уровне я определяю, какие задачи будут выполнять в текущем месяце. Раньше один спринт была равен девяти неделям. Так изначально рекомендовала всё та же Катерина Ленгольд. Все записи по нему я вел также в TickTick. Но после перехода на бумажный носитель, где всё разбито на месяцы, я решил сократить спринт до месячного периода. Мои корректировки также подтвердила Катерина на одном из своих вебинаров. Она рекомендовала сократить спринт для трех недель. Но я взял месяц. Это, и правда, оказалось для меня удобнее, так как при девятинедельном периоде выполнение всех поставленных целей у меня затягивалось, и я выполнял всё в последние недели/дни.

Сейчас я веду месячные спринты параллельно в бумажном ежедневнике и в TickTick:

– в ежедневнике фиксирую подробные формулировки целей;

– в TickTick — их упрощённый вариант и конкретные задачи.

Фокус всегда на главных целях. Вторичные задачи обычно закрываются автоматически в процессе достижения основных, поэтому отдельно в план я их не включаю.

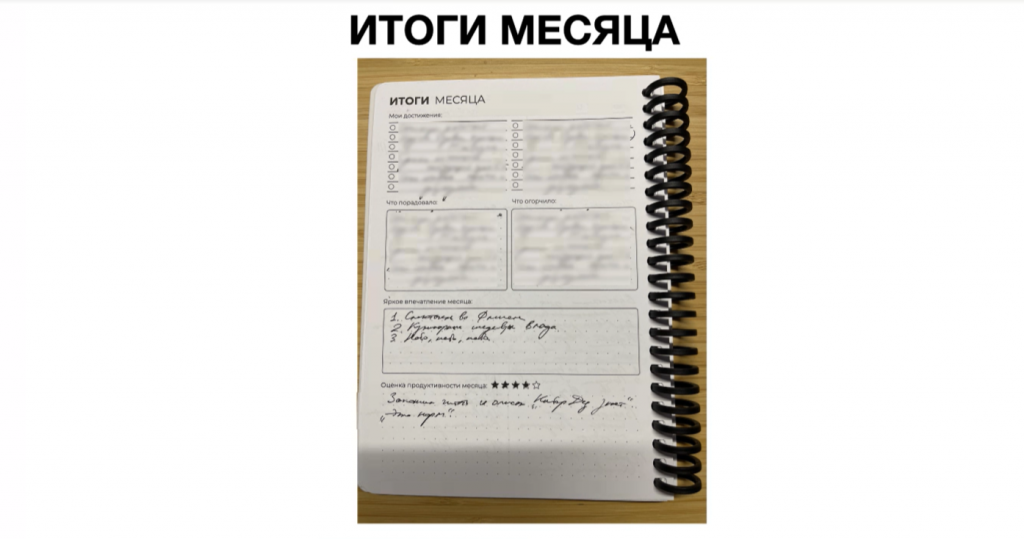

Итоги месяца:

Для итогов месяца у меня есть специальный формуляр в моем ежедневнике. Здесь я записываю достижения за месяц, обязательно выделяю позитив, что меня порадовало. Таким образом, негатив, который накапливается на это время, деактивируется. А также вписываю анализ выполнения и корректировки.

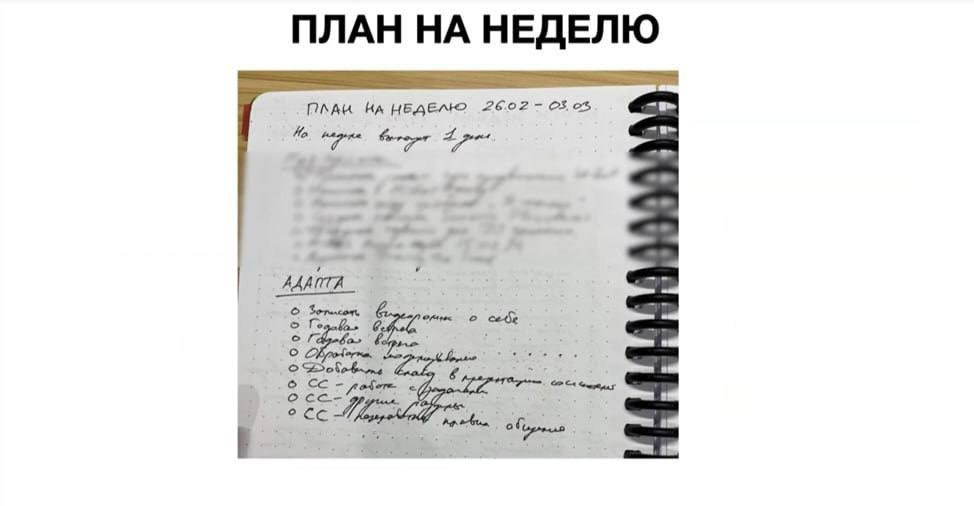

5. Недельное планирование

Мой план на неделю выглядит как обычный список ключевых задач, которые я хочу выполнить на данной неделе. Конечно, есть вероятность, что не всё из запланированного будет выполнено. Но когда это всё зафиксировано, становиться удобнее планировать дальше. Хочу обратить особое внимание, что на составление такого списка необходимо тратить не больше 5-10 минут. Если затрачивается больше времени, например 30 минут, то стоит пересмотреть систему планирования.

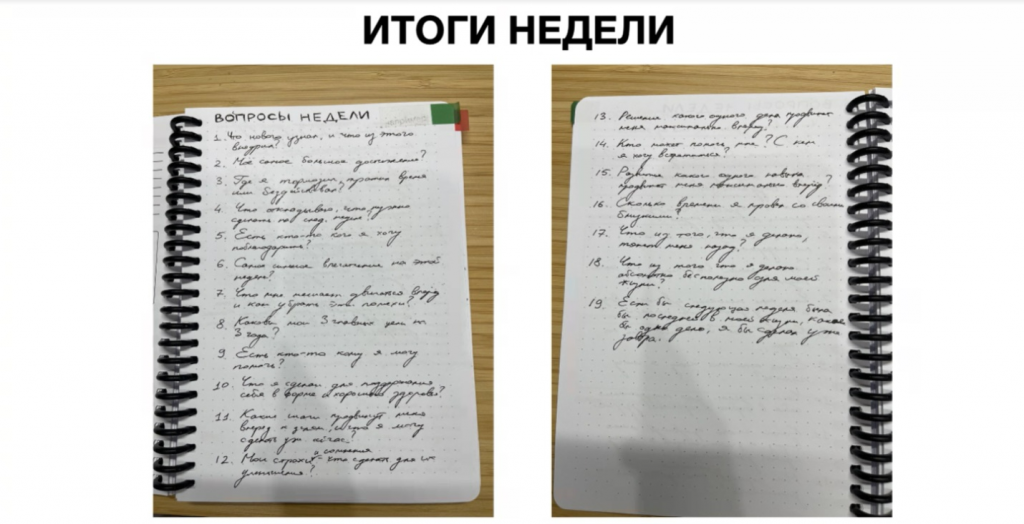

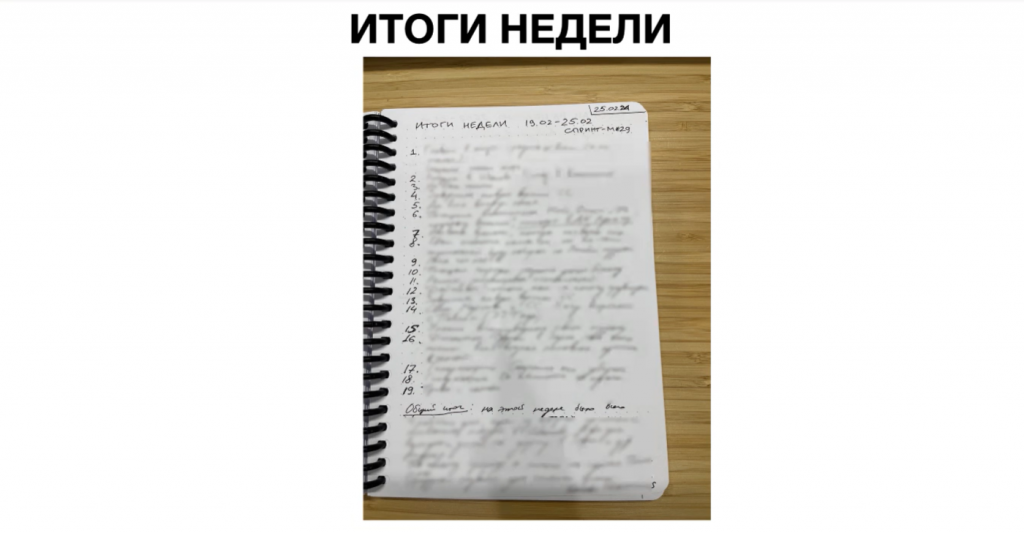

Итоги недели я подводил через письменную ретроспективу. Для этого использую подборку из 19 вопросов, которые адаптировал под себя (аналогичные списки можно найти на психологических сайтах). Вопросы закрывают основные сферы: достижения, трудности, выводы и то, куда смещается фокус. Такой формат помогает заметить повторяющиеся паттерны и принимать решения на основе фактов, а не эмоций.

Со временем я отобрал только те вопросы, которые реально работают для меня, и отвечаю на них письменно. Практику веду уже пару лет, и теперь еженедельная ретроспектива стала привычным процессом с понятными и умеренными затратами времени.

Вот пример заполненных ответов на вопросы. Я не привожу содержание, чтобы сохранить личное, но важно другое: все ответы фиксируются письменно. Именно письменная форма позволяет заметить закономерности и делать выводы на основе фактов.

6. Ежедневное планирование

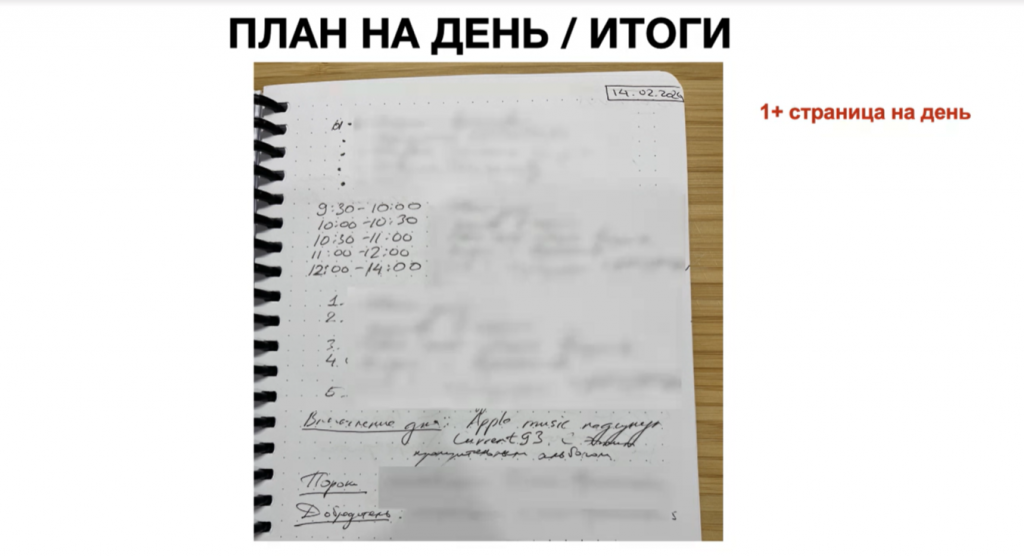

Планы на день я в ежедневнике практически не фиксирую, но иногда всё-таки его составляю, когда предстоит «рваный» день с множеством задач и мне непонятно, как выстраивать график этого дня со всеми задачами и активностями.

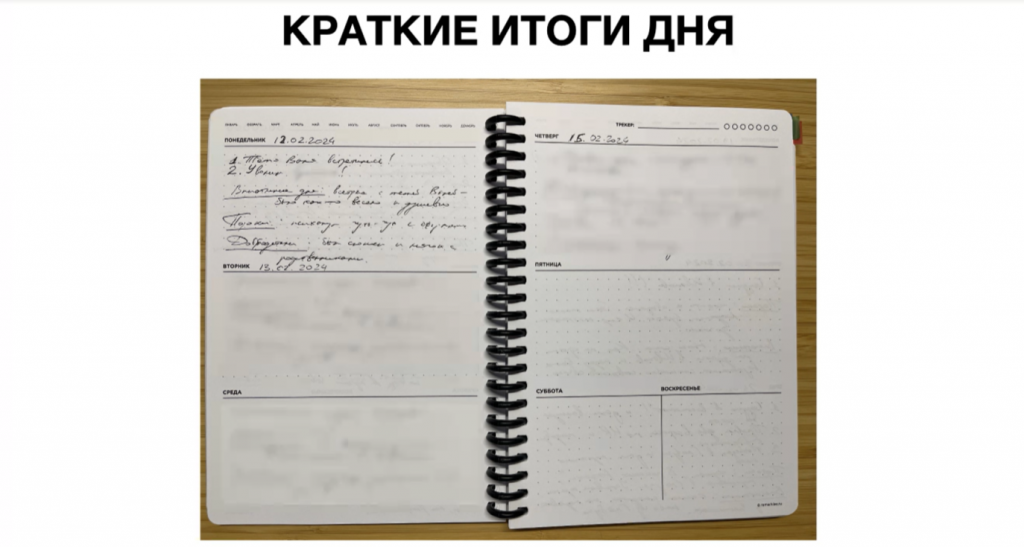

Я фиксирую достижения и радостные моменты, это помогает отслеживать прогресс и укреплять эмоциональную устойчивость. Дополнительно использую практику из стоицизма: отмечаю “Пороки” — ситуации, где поддался негативным эмоциям, и “Добродетели” — случаи, когда проявил сильные стороны. Такой подход держит фокус на поведении, а не на настроениях.

Иногда итоги дня пропускаю, и считаю это нормальным.

Чем дольше работаю в ИТ, тем больше убеждаюсь: без системы планирования легко утонуть в рутине и потерять фокус. Особенно это заметно в управленческой работе, где много “рваных” задач, а результат отложен и не всегда очевиден.

Именно поэтому я регулярно подвожу итоги месяца, недели и дня. Даже фиксация небольших достижений и радостных моментов возвращает ощущение прогресса и помогает сохранить эмоциональную устойчивость. Почти каждую неделю находятся хотя бы пара событий, рядом с которыми в блокноте появляется восклицательный знак. Без такой ретроспективы они просто стерлись бы из памяти.

Книги, которые помогли мне сформировать подход:

-

Катерина Ленгольд «Просто космос»

-

Дэвид Аллен «Как привести дела в порядок»

-

Максим Дорофеев «Джедайские техники»

-

Кэтлин Адамс «Дневник как путь к себе»

-

Дональд Робертсон «Думай как римский император»

P.S. Подход эволюционирует: я постоянно адаптирую его под новые задачи и обстоятельства. В следующих материалах расскажу о последних изменениях.

Автор статьи: Владимир Печерских, директор по развитию компании АДАПТА.