Меня зовут Тимур Жидиханов, я 16 лет занимаюсь автоматизацией на базе 1С.

Моя специализация – это продажи корпоративных проектов в области строительства, у меня хороший опыт плотной работы с техническими специалистами.

Кроме этого, у меня есть практический опыт выстраивания взаимодействия подразделения продаж с пятью подразделениями внедрения, для которых мы внедрили правила работы и технический инструментарий (ИТИЛИУМ, Telegram и корпоративную учетную систему на базе 1С). Этот кейс мы организовали в одном офисе крупной сети франчайзи в России – смогли синхронизировать совместную работу подразделений коммерции и производства и существенно повысили за счет этого конверсию.

Расскажу о том, как заставить продавцов и внедренцев работать вместе и полюбить друг друга. Выбор этой темы связан с тем, что я периодически занимаюсь консалтингом – факультативно помогаю франчайзи или компаниям-интеграторам выстраивать процессы продаж. И, пожалуй, самый частый вопрос, с которым я сталкиваюсь: «Как сделать так, чтобы продавцы и внедренцы не конфликтовали между собой?» Потому что часто начинается перекладывание ответственности за срыв сделки. Именно с этой проблемы я обычно и начинаю работу – выстраиваю взаимодействие между командами, «склеиваю» их. Об этом опыте я как раз и хочу дальше рассказать. Этот опыт поможет вам:

-

Понять, как увеличить конверсию от ЛИДа (нового запроса) в заключение договора.

-

Разобраться, как выстроить командную работу на стадии пресейла и убрать конфликты между разными подразделениями.

-

Определиться, как правильно распределять роли на пресейле – я предоставлю вам некую ролевую модель.

-

Изучить практические инструменты контроля эффективности каждого участника – поделюсь, как можно померить эффективность каждого отдельного человека.

Много суеты, но мало договоров

В компаниях-интеграторах и фирмах-франчайзи часто много суеты, но мало договоров. Как только появляется новый запрос от клиента – все начинают суетиться. А если запрос пришел напрямую от собственника, то с проекта сразу снимают ведущего эксперта, чтобы он поучаствовал в пресейле. Но к заключению договора это приводит далеко не всегда.

-

Основная причина неудачных пресейлов в том, что новые запросы передаются в работу несистемно и без первичной информации. Чтобы этого избежать, необходимо:

-

Создать единую «точку входа» для всех запросов. В любой компании-интеграторе должен быть один, максимум два человека, которые отвечают за приёмку и отработку новых запросов, неважно откуда. Их задача – гарантировать, что каждый запрос будет корректно обработан. Это зона их прямой ответственности.

-

Определить перечень обязательной информации, которую нужно получить от клиента на входе: вид деятельности, размер компании, численность сотрудников, суть запроса и контекст. Чтобы сформулировать профиль клиента и правильно подобрать технического специалиста, который будет с ним общаться, достаточно заполнить буквально 10 полей. Но заполнить эту информацию принципиально важно.

-

Иметь единые правила подбора экспертов на встречи. Когда ради пресейла с проекта снимается ведущий специалист – это неправильно, такие ситуации тоже нужно систематизировать. Должна быть понятная, четкая структура – по какому принципу мы выбираем экспертов, которые будут участвовать во встрече, а не просто звонить Васе со словами: «Все бросай и приезжай!» Самый оптимальный вариант по практике – это заявочная система, куда поступает классифицированный набор первичной информации. Например, у нас все заявки через бота приходили в группу Telegram, в которой руководители внедрения или аналитики могли пометить, кто какой запрос возьмет. В результате все видят, кто какую задачу взял, и сразу понятно, с какой компетенцией человек пошел.

-

-

Еще одна распространенная проблема заключается в том, что первая встреча проводится в формате «надо пообщаться» или «надо показать компетенцию». Вплоть до «надо показать ERP» – и тогда встреча превращается в бессмысленную демонстрацию. Так делать не нужно – это мертвые форматы. Вместо этого:

-

Определите цели встречи – как внутреннюю (чего хотим достичь мы), так и внешнюю (ожидания клиента). Эти цели должны быть синхронизированы – обе стороны должны четко понимать, чего ждут друг от друга.

-

Распределите внутри команды роли. Не поручайте внедренцу презентовать компанию, а менеджеру – рассказывать про особенности внедрения.

-

Управляйте самой встречей. На встрече должен быть человек, который управляет таймингом и возвращает участников в рамки темы. Например, клиент спрашивает: «Я хочу вот это, сколько это стоит?», а внедренец куда-то закапывается, чтобы ему ответить. Чтобы такого не происходило, на встрече должен быть модератор, который управляет встречей по времени – про это многие забывают, но это принципиально важно.

-

Определите для себя четкие критерии успешности встречи. Каждая встреча должна иметь измеримый результат. Самый простой способ его измерить – после встречи отправить заказчику короткое письмо, где тезисно перечислить, что обсуждалось на встрече, и какие дальнейшие шаги на будущее. Если клиент подтвердит – «Да, все верно, следующий шаг такой-то» – значит, встреча прошла успешно, и вы поняли его задачи правильно.

-

-

Следующая причина неудач на пресейле – когда наши лучшие люди приходят на встречу без вводной информации: «Ой, мы забыли тебе сказать, что клиент заполнил анкету» или «Оказывается, это не просто строители, у них еще и сельхозка» и так далее.

-

В подразделение должна передаваться полная информация о запросе. Человек должен полностью знать, что происходит. Это принципиально важно.

-

Передаем даже незначительные мелочи. Например, если клиент нервничает или у него есть четкое ожидание, что ему ответят на определенный вопрос, про это нужно говорить. Это принципиально важно. Все эти детали нужно учитывать. Мелочей не бывает. Первая встреча критически важна – она определяет, что у вас будет дальше с этим пресейлом. Второго, третьего шанса произвести впечатление уже, скорее всего, не будет.

-

-

Проблема ППР (поговорили, посидели, разошлись) – нет понимания, что мы делаем дальше. Причем это касается не только встреч с клиентами – по итогам любых собраний в компании мы должны:

-

Распределить задачи с ответственными и сроками.

-

Назначить человека, контролирующего исполнение этих задач. За сцепку всех процессов должен отвечать один человек – нужно просто определить, кто именно. Обычно это менеджер. При этом каждая задача должна иметь конкретный срок и результат. Если задачи в компании ставятся в формате «сделай, когда сможешь» – система не работает.

-

Это идеальная модель, но мы стараемся ее привить у себя в работе с командами. Если не соблюдать эти правила, будет суета и «кисель».

Дьявол кроется в деталях – нужен процесс

Если эти правила не соблюдаются, все начинают искать крайнего.

-

Продавцы говорят: «Вы плохо провели встречу!»

-

Аналитики говорят: «Это какая-то бессмысленная история! Вообще не понятно, зачем нас позвали!»

-

Потом все консолидировано говорят: «Клиент плохой, у него непонятный запрос – это не наш вариант!»

Такое состояние быстро разрушает внутреннюю атмосферу в коллективе. Возникают разногласия, кулуарные разговоры, саботирование всех встреч и даже формирование «альянсов» внутри коллектива. Через несколько месяцев подобного взаимодействия начнутся взаимные обвинения, напряжения и конфронтация между руководителями.

Чтобы этого избежать, нужен понятный процесс в виде некой последовательности действий. С его помощью вы сможете:

-

Четко разграничить зоны ответственности за счет зафиксированных обязанностей и ожидаемого результата от каждого участника. Когда каждый понимает четко свою роль, это исключает путаницу и перекладывание вины. Это принципиально важно.

-

Увидеть, где мы не доработали, а где мы супер молодцы. Когда есть понятные правила, индикаторы и зоны ответственности, легко определить, где произошел сбой. Например, если регламентом установлено, что оценка предложения должна производиться в течение двух дней, а этого не произошло, вы сразу понимаете, кто не выполнил задачу. Или если встреча прошла без вводной информации, значит, пропущен этап проверки по чек-листу.

-

Построить прозрачные взаимоотношения между всеми участниками пресейла – закончится перекладывание ответственности, вы начнете нормально общаться внутри.

-

Сэкономить время на разбор возникающих конфликтов. Обычно на статусе внутри компании-интегратора одного-двух проектных клиентов обсуждают полтора часа. Нам же удавалось за час обсудить примерно 10 клиентов – РП в режиме быстрого прогона рассказывает про своего клиента по чек-листу, а менеджеры сразу все понимают. Времени экономится масса, нет почвы для конфликтов, все заняты своей работой, и атмосфера созидательная.

-

При методичной работе по процессу, у вас повысится конверсия. Я это гарантирую. Конверсия – это доля лидов, превращенных в договоры. Например, если из 10 запросов в сделку (договор) перешли 2, значит, конверсия – 20%. Нормальным показателем у проектных компаний считается 25%, но у большинства получается около 8-10%. В моём случае, по текущему направлению, конверсия достигает 70%, и это результат именно процессного подхода – т.е. 25+% вполне достижимы за счет методов, описанных выше.

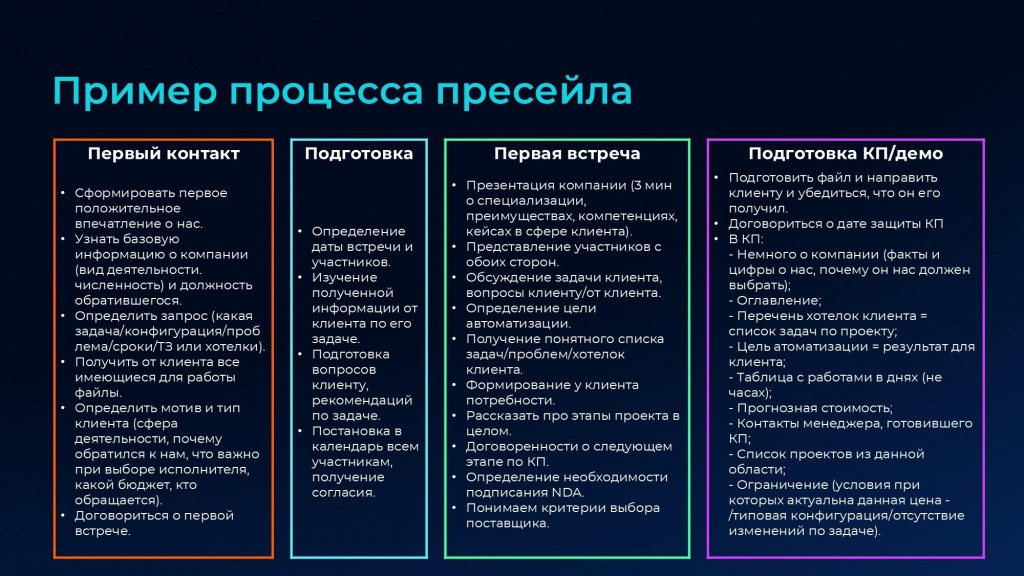

На слайде показан пример процесса пресейла из живого кейса. Процесс показан не полностью, потому что он огромный и там много чего расписано, но выглядит это примерно так.

По факту, это детализация всех пяти-шести этапов классической воронки продаж. В результате команда четко понимает:

-

Что нужно сделать при первом контакте и что будет его измеримым результатом – какую глобальную цель мы хотим достичь.

-

В чем заключается этап подготовки.

-

Как проводится первая встреча: обязательно представляем участников с обеих сторон, обсуждаем задачи клиента, определяем цели автоматизации и так далее.

Разговор по понятиям. А им-то всем это зачем?

При внедрении подобного процесса у людей может возникнуть резонный вопрос: «А зачем все это нужно, если все и так работает?» Какие здесь могут быть аргументы:

-

Вероятнее всего, все начнут больше зарабатывать. Если клиенты начнут больше и стабильнее платить, в компанию начнет приходить больше денег, и внедренцы получат возможность заниматься своим любимым делом: разработкой, анализом, творческими задачами.

-

Собственник перестанет всех дергать с вопросом: «А что у вас происходит с клиентом?» Все и так будут видеть прогресс по статусам, и ненужных «разборов полетов» станет меньше.

-

Произойдет общая экономия времени на всех стадиях работы в пресейле. Из практики: чтобы дойти с заказчиком до стадии заключения первого договора или дополнительного соглашения, достаточно двух встреч по часу-полтора. Мы не тратим время на обсуждения, потому что у нас есть технология, по которой мы работаем. Если сделка не состоялась, мы сразу понимаем, почему – и это тоже результат.

-

Для руководителей станет индикативно понятно, где кто не доработал. Процесс выводит сделку из состояния «черного ящика» в прозрачную структуру, где понятно, как все это устроено – а для руководителя важно, чтоб он это понимал.

И еще один риторический вопрос: если люди не хотят всего этого, нужны ли они на пресейле и в компании в целом? Не всех сотрудников стоит вовлекать в пресейл. Если человек сопротивляется, лучше перераспределить роли или найти для него подходящий формат участия, чем тянуть в этот процесс насильно.

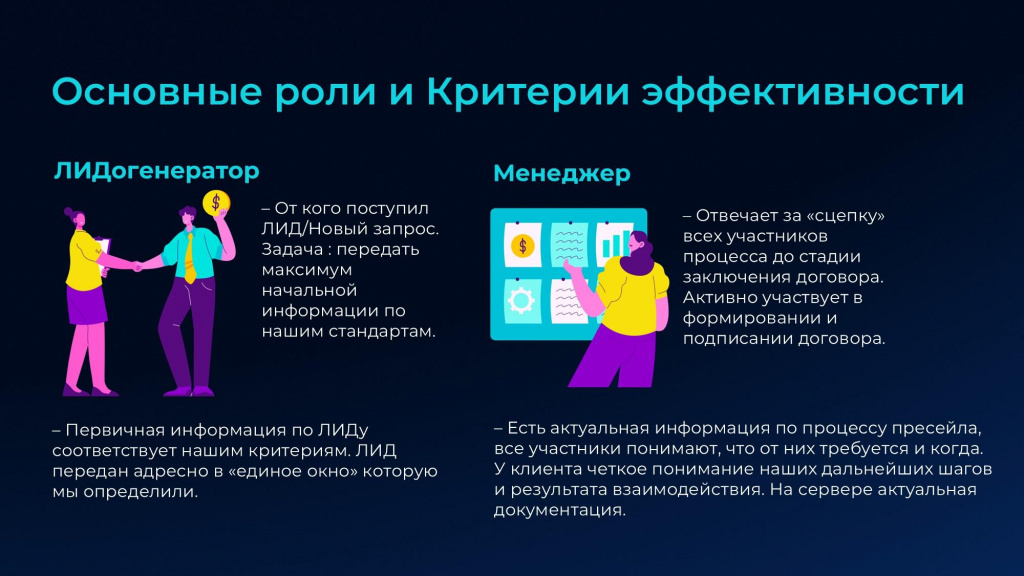

Основные роли и критерии эффективности

Теперь поговорим о том, какие роли в процессе пресейла бывают, и по каким критериям оценивать их эффективность.

Первая роль – ЛИДогенератор. Это человек, который принес нам запрос – потенциального клиента или проект. Главная ошибка многих интеграторов в том, что они ограничивают лидогенерацию только менеджерами по продажам, полностью забывая о разработчиках и аналитиках. А ведь программисты, консультанты и внедренцы тоже часто общаются с заказчиками и могут получать первичные запросы. Например, заказчик спрашивает программиста: «Можете ли вы это сделать?», а программист где-то у себя записал этот вопрос и забыл. Если эти запросы не структурированы и не передаются в коммерческий отдел, компания теряет часть лидов.

Критерии эффективности ЛИДогенератора:

-

Первичная информация по запросу представлена в понятном стандартизированном виде: чтобы было указано – кто клиент, что ему нужно, какой контекст. Я даже от партнеров-агентов всегда требую, чтобы они всегда оформляли запрос корректно.

-

Информация должна быть передана в «единое окно», которое мы определили.

Вторая роль – менеджер. Есть заблуждение, что менеджер – это человек, который продает. На самом деле, продает команда и технология, а задача менеджера – обеспечить прозрачный и управляемый процесс взаимодействия между клиентом и техническими специалистами. Хороший менеджер – это агрегатор и связующее звено, благодаря которому никто не дергает программистов и аналитиков по мелочам. Технический специалист не должен звонить клиенту и запрашивать информацию, все это должно проходить через менеджера – тогда эффективность сделки растет, потому что все понимают, что происходит.

Критерии эффективности менеджера:

-

Вся информация по процессу пресейла актуальна и оформлена по стандартам.

-

Все участники понимают, что и когда требуется.

-

У клиента есть четкое понимание наших дальнейших шагов и результата взаимодействия – он не должен сам перезванивать менеджеру с вопросом: «Когда вы мне пришлете КП?» Если менеджер не передал клиенту счет вовремя – это повод отстранить его от пресейла.

-

Вся документация хранится в одном месте. Любая информация по запросу, все Excel-файлы, которые присылает клиент, должны быть в одной папке. Если там все есть – это хорошо. Если чего-то не хватает, значит менеджер не дорабатывает. Это тоже очень важное правило.

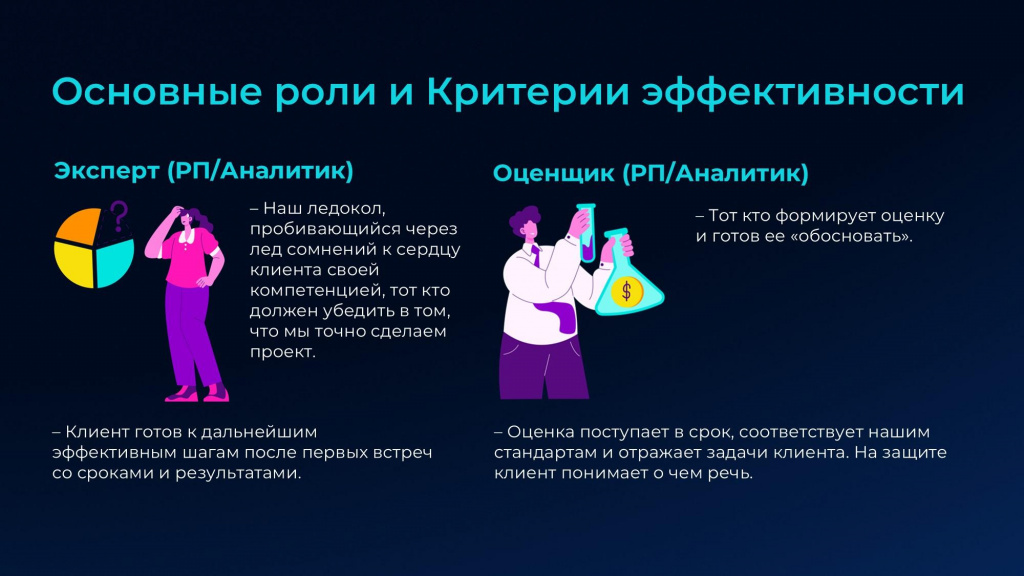

Третья роль – эксперт (РП/Аналитик). На самом деле, это самый главный человек в пресейле – именно он фактически убеждает клиента в том, что с нами надо работать. От того, насколько эксперт подготовлен, уверен и вовлечен, зависит исход сделки. Поэтому у эксперта должны быть максимально комфортные условия работы и вся необходимая вводная информация – он не должен уточнять перед встречей, куда мы идем и зачем.

Критерий эффективности эксперта – клиент готов к дальнейшим эффективным шагам. Заказчики редко отказываются от сделок из-за цены – они либо верят эксперту и готовы с ним дальше двигаться и работать, либо не верят.

Четвертая роль – оценщик (РП/Аналитик). Иногда оценщик и эксперт – это одно лицо, но не всегда. Задача оценщика – обосновать оценку так, чтобы она была понятна не только айтишникам, но и бизнес-пользователям. Оценщик должен уметь говорить на языке клиента – донести, какой результат он получит, и в чем ценность этого результата. Клиенту не важно, какие кнопки будут настроены в системе – ему важно понять, насколько автоматизация упростит бизнес-процесс. Задача оценщика – красиво упаковать и сделать так, чтоб бизнес его понял.

Это, кстати, и внутренних интеграторов касается. Потому что, когда нас берут на субподряд, мы пишем наши внутренние ФТ-шки (функциональные требования) так, чтобы их финансовые директора поняли, какой результат будет, и за что такие деньги. Оценщик – это очень важная роль. На тему нее надо думать.

Критерии эффективности оценщика:

-

Оценка поступает в срок, соответствует стандартам и отражает задачи клиента.

-

На защите клиент понимает, о чем речь.

Пятая роль – решала. Это неофициальная, но жизненно важная роль – человек, который приходит договариваться. Обычно это руководитель компании или директор, который подключается, когда нужно принять гибкое решение: обсудить скидку, срок или нестандартное условие. Иногда полезно, чтобы такой человек оставался «в тени» – не участвовал в операционных встречах, но при необходимости мог подключиться и закрыть вопрос.

CRM подождет

Многие компании пытаются автоматизировать процесс пресейла через внедрение CRM, но я считаю, что система автоматизации здесь нужна все-таки во вторую очередь.

Если начать выстраивание процесса пресейла в вашей компании сразу с внедрения CRM, вы столкнетесь с сопротивлением и демотивацией. Люди будут путаться, информация – теряться, а процесс – постоянно меняться. Поэтому внедрение CRM – это второй шаг, а не первый.

А для первого шага:

-

Изначально необходимо реализовать процесс на бумаге/флипчарте с трансляцией в электронные таблицы. То, что я вам показал, это у людей в Excel на самом деле рисовано или в Google Sheets.

-

На начальной стадии формируем простейшую воронку от ЛИДа до договора, но с формализацией ожидаемого результата от каждого этапа работы с клиентом. Последовательность действий – 6 этапов, максимум 7. Я видел сумасшедшие воронки на 15 каких-то непонятных этапов, когда коммерческое подготовили, коммерческое отправили, коммерческое уточнили и так далее. На мой взгляд, это бессмысленно. 5-6 этапов до договора, все понятно. Не надо усложнять.

-

Определяем степень влияния каждого участника процесса на этап и вменяем ему обязанности. Ответственного за итоговую сборку результатов по этапу формализуем в единственном лице. Должны быть определены четкие обязанности – каждый должен понимать, кто, что делает.

-

Перед каждой новой встречей с клиентом проводим краткое собрание на 5-10 минут, пока не дойдем до автоматизма. Люди садятся и общаются, что они будут делать. Это очень хорошо размяться, пообщаться и выстроить командную работу, тогда эффективность растет.

-

На каждую сделку сразу создаем группу в мессенджере (предпочтительно, в Telegram) с участниками с нашей стороны. Все туда добавляются и начинают взаимодействовать. Для вас станет прозрачно, как люди общаются, коммуникация, и у вас все будет перед глазами. С заказчиком мы тоже делаем внешнюю группу в Telegram, когда заключаемся. С некоторыми заказчиками бывает по 5-6 групп. У них есть разные контуры, мы делаем внешнюю группу и все. Это очень крутой инструмент, он работает и на самом деле показывает, кто молодец, а кто не очень.

Инструментарий

Расскажу про технический инструментарий, который я могу порекомендовать – опишу ключевые процессы и подходящие для них ИТ-решения:

-

Инициализация запроса/лида – в идеале, в CRM (Bitrix, AmoCRM или 1С, в том числе, самописный). Кроме этого, мы еще использовали Telegram-бот, потому что в систему редко кто заходит, и чтобы заявка там не пропадала, она вывалится в Telegram-группу, где люди разбирают задачи.

-

Запрос на эксперта – тоже через Telegram-бот. Либо руководителям на почту пишут, прикрепляя результаты чек-листа по клиенту.

-

Внутренняя коммуникация и передача информации – в Telegram.

-

Отчетность по продажам точно должна быть в какой-то CRM или учетной системе 1С – чтобы можно было посчитать экономику, насколько мы эффективно работаем и так далее.

-

Воронка продаж со статусами по процессу – в CRM или в электронных таблицах.

В идеале CRM должна быть либо интегрирована с 1С, либо вестись внутри 1С, потому что тогда у тебя схлопываются все финансовые составляющие договора и управлять этим намного проще. Но Bitrix тоже можно использовать – она, например, хороша тем, что быстро запускается, и люди начинают с ней эффективно работать.

Общие рекомендации

Что я могу порекомендовать тем, кто в это пойдет:

-

Правила должны быть едины для всех в компании (даже для руководства). Иначе процесс не заработает. У нас тоже возник некий внутренний конфликт по поводу того, что все запросы должны отрабатываться по стандарту – здесь нужно быть упорным и методичным, отстаивать свои позиции.

-

Совместные собрания и разборы по клиентам должны стать добром. А добром они становятся, когда вы меняете парадигму мышления – смотрите на процесс и задаете вопрос: «Как сделать его лучше?» Старайтесь разбирать успешные кейсы – если удалось быстро заключить сделку, проработайте, что помогло достичь такого результата. Нужно отмечать хорошее, идти именно с этой позиции.

-

Все взаимодействия должны иметь ожидаемые сроки и результаты. Принципиально важно, чтобы все было расписано.

-

Система работы должна запускаться через мотивирование и пояснение. Нельзя просто сказать: «С завтрашнего дня работаем по-новому». Людей нужно мотивировать, объяснять – зачем это нужно, и что они получат взамен. Иначе не взлетит – будет саботаж, непонимание и непринятие.

-

Не плодите сущности и сложные процессы. Не нужно внедрять многоэтапную воронку – все должно быть понятно и прозрачно, с минимумом итераций на коммуникации. Не надо создавать три разных CRM-системы. Должно быть максимум прозрачности.

Вопросы и ответы

Какие критерии помогут оценить потенциальных исполнителей на этапе пресейла, чтобы понять, работают ли у них все те крутые инструменты, которые вы сейчас перечислили, или нет?

В первую очередь определите экспертность и опыт исполнителя именно в вашем направлении бизнеса. Попросите рассказать о конкретных проектах, похожих на ваш. Если вам отвечают: «Мы внедрили ERP на 15 заводах, но вам не расскажем» – это тревожный знак, потому что на глобальном уровне специалисты могут открыто рассказывать о результатах и особенностях проектов.

Если оценивать слаженность работы команды, то обратите внимание на несколько признаков:

-

Четкое распределение ролей. Вам должны сразу объяснить, кто за что отвечает.

-

В команде не должно быть суперчеловека-оркестра. Если вам представляют одного специалиста, который «и аналитик, и разработчик, и менеджер» – это говорит о том, что у компании либо нехватка персонала, либо не налажены процессы. В итоге вы рискуете столкнуться с задержками и потерей качества.

-

Все задачи должны иметь четкие сроки. Если ответ на ваш запрос занимает два-три дня – это говорит о перегруженности или плохой внутренней организации. Нормальный срок реакции на запрос заказчика – в течение пары часов (максимум – одного рабочего дня).

-

В идеале подрядчик должен сразу создать с вами общий чат или рабочее пространство, где представит каждого участника – кто чем занимается, и к кому можно обратиться по конкретному вопросу.

*************

Статья написана по итогам доклада (видео), прочитанного на конференции INFOSTART TECH EVENT.