Предлагаю разобраться, как можно сформулировать и представить изменение, которое вы собираетесь совершить, так, чтобы человек захотел его принять. Мы залезем довольно глубоко в мозг и посмотрим:

-

какие у нас есть системы, которые разрешают мозгу идти в изменения;

-

какие есть системы, которые не разрешают мозгу идти в эти изменения;

-

и какие основные параметры должны быть в сообщении, чтобы мозг это сообщение обработал.

Одна из ключевых зон мозга – теменная ассоциативная кора – воспринимает визуальные и звуковые сигналы, преобразуя их в образы. Эти образы могут либо пугать, либо вызывать интерес. И в зависимости от того, как представлена информация об одном и том же изменении, она может быть направлена либо в зону мозга, отвечающую за систему вознаграждения, либо в зону, отвечающую за систему угрозы. Причем это происходит еще до того, как мы осознаем суть изменений – организм их либо сразу принимает, либо отвергает на интуитивном уровне.

Наша задача – подать информацию так, чтобы с первых же слов, когда человек еще не успел осознать, что происходит, его организм сказал: «Ух ты! Там есть что-то интересное, давай это посмотрим!» Чтобы не было такого: «Ой, нет! Только не для нас, только не меняться, гадость какая-то!» Потому что иначе эту гадость придется преодолевать, прикладывая к этому дополнительные усилия.

Меня зовут Анна Обухова. Я занимаюсь Agile-коучингом с 2011 года, вхожу в число самых опытных специалистов по Agile в России и в мире. За это время мне повезло поработать в разных странах: в Швеции, Англии, Латвии, США, а потом снова в Англии, после чего в 2017 году я вернулась в Россию.

Больше всего времени я работала в Лондоне, в головном офисе швейцарского банка UBS, где отвечала за ИТ-систему управления ценными бумагами и дивидендами. Это место, где толерантность к ошибкам нулевая. Моя должность называлась Global Agile Portfolio Delivery Manager – я курировала около 60 команд и более 100 проектов в едином портфеле, который пересчитывался два раза в неделю.

Если кто не знает, портфельное управление выглядит как множество дашбордов с метриками и постоянное движение цифр. В таких условиях становится очевидно, что главное в бизнесе – это value – та ценность, которую мы приносим компании и клиентам. Причем эта ценность в разы увеличивается, когда мы специально создаем условия для повышения эффективности работы умных людей – увеличиваем их мотивацию, снижаем стресс, увеличиваем энергию – делаем что-то, чтобы упростить работу той части мозга, которая принимает решение, чтобы принятие решений было более удобным и приятным. Мы буквально считали эту ценность в швейцарских франках, наблюдая, насколько эффективнее работала команда, и насколько выше была отдача.

По первому образованию я биолог. Но потом сменила направление и ушла в ИТ и менеджмент, получив степень MBA в Манчестерской бизнес-школе по международному бизнесу. А дальше, поняв, что настоящая ценность бизнеса заключается в людях, прошла программу Personal Performance Coaching в Лондонской академии и участвовала в разработке моделей коучинга, ориентированных на поддержку людей, находящихся в состоянии хронического стресса и выгорания.

Еще у меня есть нейробиологическое образование – я исследовала последствия стресса на мозг и внимание. Сразу честно: ничего хорошего там не происходит – мозг разжижается, некоторые участки отекают, нейронные связи нарушаются. На МРТ-сканах можно увидеть, что эти изменения затрагивают до 15 участков мозга. Но мы с вами сегодня в эту сторону углубляться не будем, в том числе, потому что информация там не очень позитивная. Мы поговорим о более ресурсных вещах.

Ключевая модель, которую мы с вами будем рассматривать, называется нейролидерство. Это не просто модное слово «нейро», которое добавили к «лидерству» – это направление, разработанное в американском институте NeuroLeadership и названное в честь него.

Основной постулат модели нейролидерства заключается в следующем: если мы хотя бы на поверхностном уровне поймем, как работает мозг, то можем действовать не просто эмпирически, проверяя срабатывание различных гипотез, а выстраивать взаимодействие с людьми и управление изменениями осознанно и предсказуемо. Сегодня нейробиология уже дает вполне конкретные знания о том, за что отвечает каждая зона мозга, и как эти зоны взаимодействуют.

-

Например, мотивация – это результат работы нескольких участков мозга, которые могут включаться последовательно или параллельно.

-

Счастье – это уже другие части мозга, и с ними все сложнее. Ученые до сих пор ищут, где у нас в мозге живет ощущение счастья, и как его активировать. Не предвкушение счастья, которое основано на дофаминовой системе, а именно само переживание счастья – мимолетное, сложное и пока не до конца изученное. Нам бы хотелось его продлить хоть немного дольше, сделать это состояние более устойчивым.

-

А сейчас мы рассмотрим, где расположены система награды и система угрозы, и как целенаправленно воздействовать на эти участки мозга, чтобы информация, которую мы передаем другим (или даже самим себе), активировала положительный отклик.

Главное слово в работе с изменениями

Какое главное слово ассоциируется у вас с изменениями? Сопротивление? Интерес? Мотивация? Отрицание? Развитие? Любопытство? Необходимость?

Все эти слова – это ассоциации. Когда мы их слышим, в мозгу включается теменная ассоциативная кора: она подхватывает сигнал и связывает его с ранее сформировавшимися цепочками нейронов. И сейчас я хочу предложить вам еще одну ассоциацию – мы поговорим о том, что происходит внутри организма при работе с изменениями.

Главное слово в работе с изменениями – это удовольствие. Причем удовольствие с двух сторон:

-

Удовольствие, когда мы идем в изменения, потому что это что-то новое и интересное.

-

И удовольствие отказаться от изменений, потому что остаться в стабильности – это тоже удовольствие.

Внутри нас есть много разных потребностей – мы хотим и нового, и стабильности. И когда мы идем в одну из этих потребностей, организм выдает нам внутреннее вознаграждение – химические вещества дофамин, серотонин, эндорфин. Эти приятные вещества сообщают организму: «Ты все правильно делаешь – идешь туда, где, во-первых, выживешь, а во-вторых, будешь жить еще лучше».

В мозгу конкурируют:

-

Привычное удовольствие от настоящего.

-

И удовольствие от нового.

Но если мы, предлагая новое, решаем: «Старое больше не нужно, теперь все будем делать по-новому» – мы забираем у мозга то, что было хорошего в настоящем. И он, естественно, вцепляется в это: «Не отдам! Это мое!» И поскольку мы еще не успели выдать взамен достаточно весомое удовольствие в будущем – получается перетягивание каната.

Попробуем сделать немного по-другому – настроим эти весы так, чтобы удовольствие от будущего было потяжелее и более выражено. И в то же время попытаемся не испугать систему настоящего, чтобы она нам это будущее не заблокировала. Потому что старая система – более древняя, более глубокая и более сильная.

Получается, что идти в изменения нам вроде как интересно, но в то же время и страшно.

Удовольствие от нового в нас буквально встроено.

-

Например, у нас есть ориентировочный рефлекс – за него в мозгу отвечает кусочек, который называется четверохолмие. Эта часть мозга не дает вам игнорировать, если сзади вдруг кто-то зарычал. Даже сейчас мой мозг отслеживает каждое ваше шевеление – вдруг вы тигры и собираете на меня напасть. И мы не можем этого не делать – тех, кто не реагировал на рычание тигра сзади, давно уже съели, их генов у нас нет. А если мы заметили и среагировали на то, что происходит, мозг вознаграждает нас маленьким выбросом дофамина: «Молодец! Заметил! Продолжай замечать!» Эта реакция идет 200 миллисекунд.

-

Есть поисковое поведение. Вспомните, как вы заходите в новое помещение. Входите и начинаете осматриваться. За это отвечает другая зона мозга – энторинальная кора. Она находится рядом с гиппокампом – центром памяти. Эта зона строит внутреннюю карту новой территории, работает как наш внутренний GPS. Как только карта составлена, мозг словно говорит: «Я исследовал эту территорию и теперь знаю, как здесь все устроено», начиная воспринимать это место как вашу новую территорию. Именно тогда появляется ощущение интереса, исследовательского кайфа – мы любим пойти новым маршрутом, зайти в неизвестный магазин, сделать что-то иначе.

-

Мы получаем удовольствие от манипуляций с предметами – за это отвечает довольно продвинутая часть мозга, передняя поясная извилина. Представьте: вы дарите ребенку машинку. Не просто машинку, а ту самую, о которой сами в детстве мечтали. Купили с предвкушением, думая, как он будет играть, а вы с ним вместе устроите ралли. Проходит две минуты: руль – в одну сторону, колесо – в другую. Вы в шоке: «Зачем ты сломал машинку?» А он не сломал, он изучает. Он пытается понять, как это устроено. В этот момент мозг щедро награждает нас сильным чувством удовлетворения: «Ура, я понял! Я разобрался!» Это очень мощный внутренний драйв. Он особенно хорошо знаком всем аналитикам, менеджерам, программистам, тестировщикам – всем, кто любит выяснять, почему что-то не работает. А если еще удается понять, почему именно не работает – это вообще кайф. Организм нас за это сильно вознаграждает.

Но одновременно с этим в нас встроено и другое удовольствие – от настоящего. Это наша зона комфорта. Существует некоторый цикл привычки:

-

что-то происходит;

-

мы понимаем, что это сигнал, чтобы произвести привычные действия;

-

и получаем за это награду.

Как у собаки: сказали «Рекс, сидеть» – он сел, получил лакомство, и сразу начинает догадываться, что здесь есть какая-то причинно-следственная связь. После чего он по команде уже садится и продолжает ждать это лакомство.

Кстати, кошки так не могут, у них не формируются причинно-следственные связи. Если кошка нагадила на ковер, и вы ее за это наказали – для нее это не связано. Она не понимает, почему вы на нее сердитесь. В ее восприятии – это просто агрессия со стороны человека. Она не связывает событие и последствия. А у собак причинно-следственные связи формируются, поэтому их можно дрессировать.

Теперь переведем эту аналогию на нас с вами. Мы, конечно, устроены чуть сложнее – у нас есть речь, мышление, культура, и функции посложнее. Но в основе – все то же самое.

Мы тоже откликаемся на сигналы. Пришли на работу. Сделали задачу. И пусть нас никто не похвалил и конфетку не дал, но внутри мы все равно получаем внутреннюю награду за то, что выполнили привычное действие. У рутинного действия есть предсказуемый результат – мы точно уверены, что за него получим, в этом нет никаких сомнений.

У нас внутри есть кусочек мозга, называется хабенула. Он все время следит: «Ты сейчас точно справишься? Или облажаешься?». Если хабенула решает, что есть вероятность ошибки, она блокирует доступ к энергии, не разрешая нам действовать. Такое состояние нужно либо преодолевать, либо смириться. А когда результат предсказуем – она не мешает, понимая, что все точно получится.

Привычные действия приносят удовольствие, потому что у них понятный процесс, быстрый результат, и они требуют минимальных усилий. А самое интересное – оказывается, что мозг вознаграждает нас просто за сам факт того, что мы совершили привычное действие. Т.е. усилия на привычные действия – самоподдерживающиеся.

А в случае изменений мы полностью отбираем у человека удовольствие от привычного действия, обещая ему взамен что-то неизвестное. Неудивительно, что мозг сопротивляется.

Энергия на новое и привычное

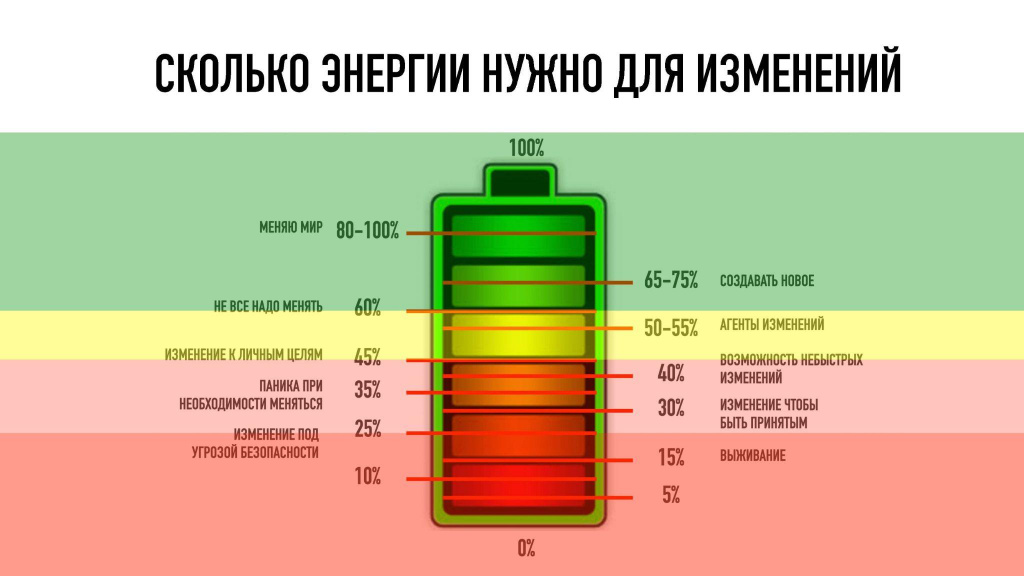

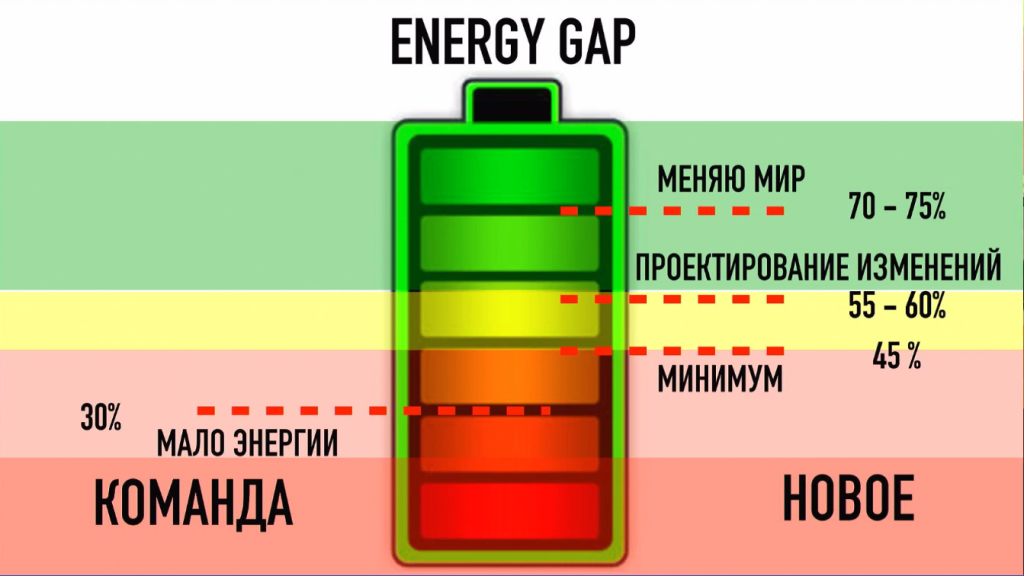

Количество энергии у команды значительно зависит от того, насколько она готова к изменениям.

-

Когда энергия у команды в «красной» зоне – мозг находится в режим выживания. Он не понимает, что такое изменение. Он понимает только, что такое избегание наказания.

-

Если энергия хотя бы в «розовой» зоне, организм выходит из режима выживания и уже разрешает себе подумать о новом. Он начинает понимать: «Если все меняются, то хорошо бы пойти со всеми. Если я не пойду со всеми, меня выкинут из стаи. А там сидит саблезубый тигр, и он меня съест». Идти со всеми – это немного «лемминговая» психология. Миллионы леммингов не могут ошибаться – если они встретят пропасть, они все в эту пропасть прыгают.

-

В «желтой» зоне мозг уже начинает заинтересовываться изменениями, и превысив 45% энергии, переходит в полнофункциональный режим – может что-то менять и даже предлагать изменения другим.

-

Но если мы хотим не просто внести улучшения, а придумать нечто по-настоящему новое, перевернуть подход в индустрии и реально изменить мир – тогда подключаются еще более сложные участки мозга. Они требуют значительно больше энергии, чтобы работать эффективно.

А теперь плохая новость – если у команды низкий уровень энергии, ни о каком реальном изменении говорить просто нельзя.

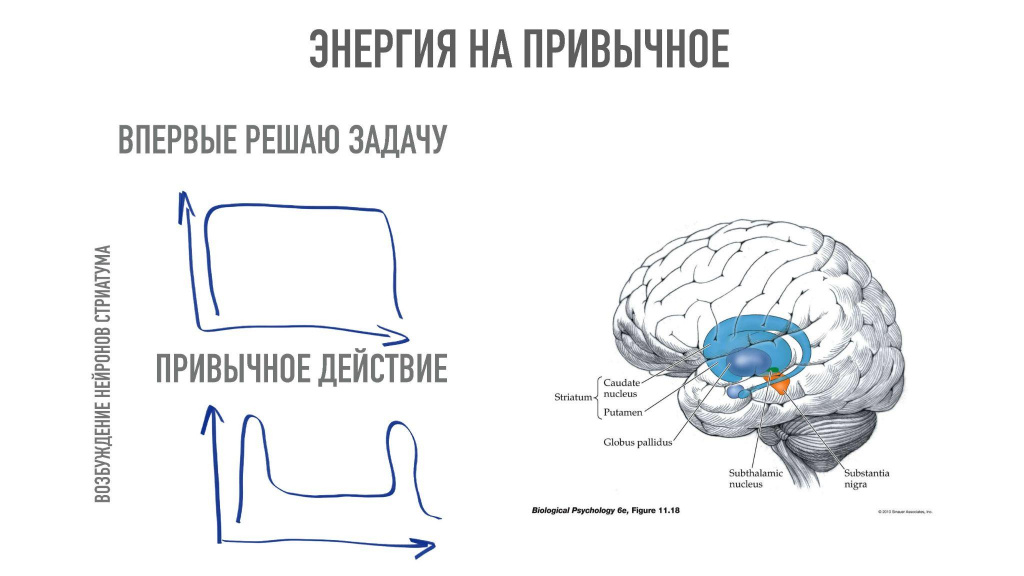

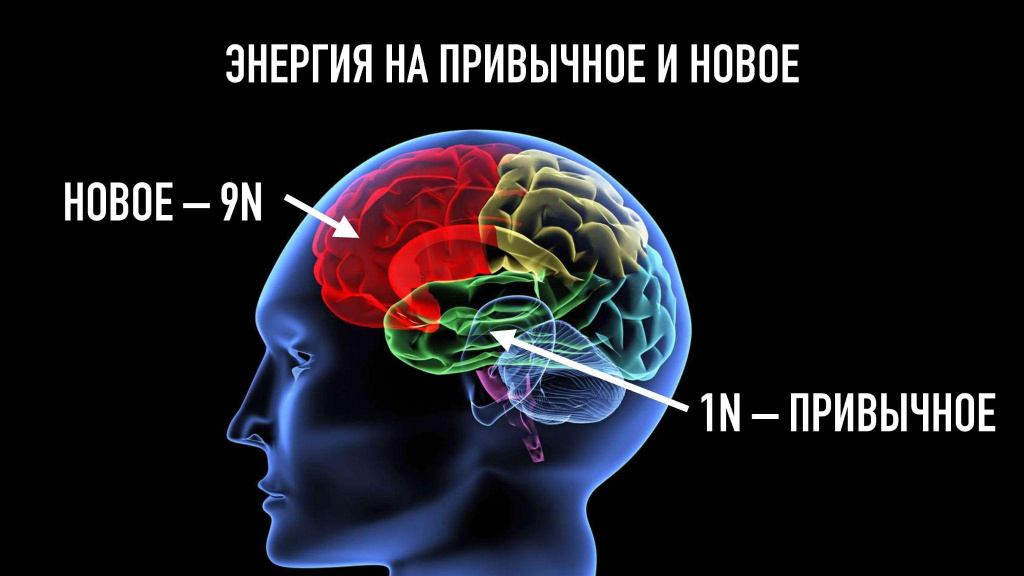

Еще одна интересная деталь – энергия на привычные действия и энергия на новое – это не одно и то же.

Если мы осваиваем новую задачу, мозг задействует кучу ресурсов для выработки энергии: кислород, сахар, лизин, АТФ (аденозинтрифосфат) – и все это расходуется с максимальной нагрузкой.

А за автоматизированные процессы отвечает участок мозга под названием стриатум, или полосатое тело. Оно действительно полосатое и находится глубоко внутри мозга. Этот отдел мозга – чемпион по энергетической эффективности. Т.е. как только действие становится привычным, активность сильно снижается: мозг проверяет наличие триггера, и, если обстоятельства безопасные, на время «отключается», выполняя действие на автопилоте. После чего в конце еще раз проверяет безопасность (не появился ли тигр, пока я был «в отключке») и готовность результата.

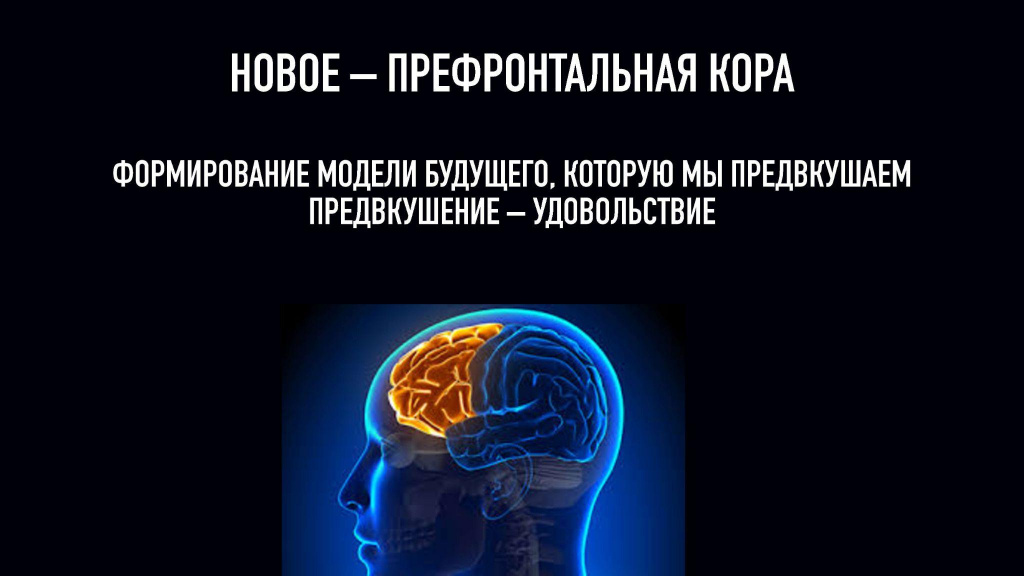

Пока мы делаем что-то новое, будущее не определено – мы только формируем его в виде образов, которые создает префронтальная кора. Мы начинаем предвкушать тот результат, который еще нужно сформировать, или воображать себя в будущем – каким я стану, когда достигну этого результата.

Это сложнейший когнитивный процесс. Мы достаем фрагменты памяти из гиппокампа – соединяем, расшифровываем, строим ассоциации. Мозг при этом проделывает колоссальную работу, расходуя максимальное количество энергии в килоджоулях.

Важно знать, что префронтальная кора, наряду с глазами, сердцем и почками – один из самых энергоемких органов в теле. Ее работа сама по себе требует огромного количества энергии.

И совершенно неудивительно, что между количеством энергии, необходимым на привычное, и количеством энергии, необходимым на новое – гигантская разница.

Чтобы сделать привычное действие, нам нужно условно 1N энергии. Но если это же действие выполняется в первый раз или даже просто в новых условиях – потребуется в 9 раз больше энергии.

И получается, что безобиднейшее желание «Начать новую жизнь с понедельника – вставать на час раньше, питаться здоровой пищей, бегать и вовремя приходить на работу» на практике оборачивается перегрузкой, потому что каждое из этих маленьких изменений требует большого ресурса.

В результате комплексы из большого количества маленьких изменений, которые мы пытаемся внедрить нахрапом, в среднем длятся 3 дня. После чего организм начинает это все откатывать.

И совершенно неудивительно, что, как писал Даниэль Канеман, около 95% решений мы принимаем автоматически, с помощью системы 1, связанной со стриатумом.

А префронтальная кора (система 2) задействуется гораздо реже – она включается только для сложных, осознанных, новых задач и решений, но требует для этого больше энергии.

По сути, чтобы начать меняться, нам нужно, чтобы мозг сам себе разрешил вообще пойти на изменения. А это не так просто.

Как вообще измерить – хватает ли энергии для изменений?

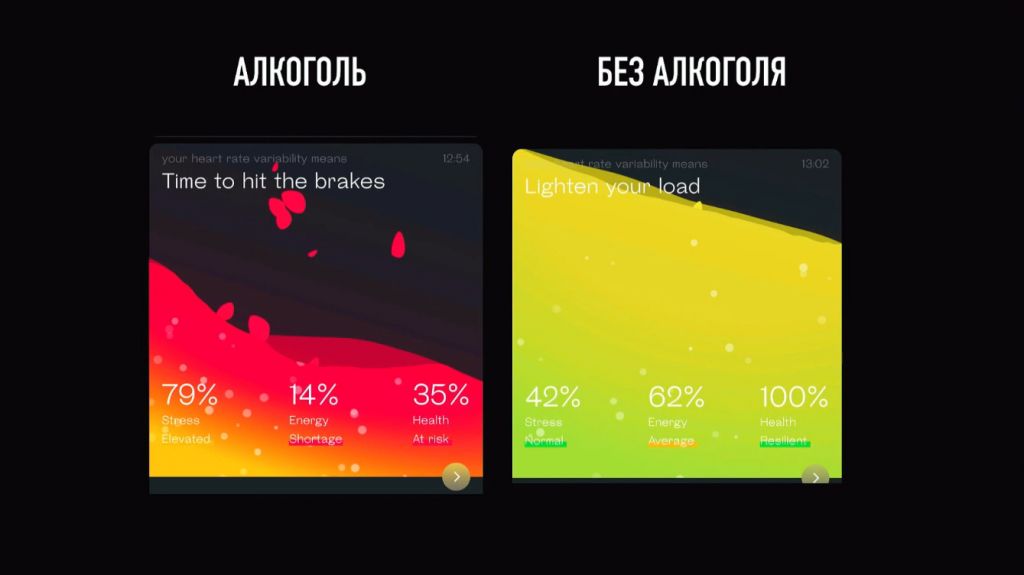

На слайде показана вегетативная нервная система, которая управляет нашими внутренними органами.

У вегетативной нервной системы есть две ветки.

-

Первая ветка нервной системы – стрессовая или симпатическая. Увидели тигра – зрачки сузились, во рту пересохло, дыхание участилось, кровь прилила к мышцам – мы готовы нападать или убегать.

-

А вторая ветка – парасимпатическая, которая включается, когда мы в безопасности. Мы выдыхаем, расслабляемся, можем спокойно переваривать пищу и восстанавливать силы. Запускается иммунная система, и все начинает функционировать как положено.

Важно, что пока тело находится в стрессе, организм не пускает нас в новое, он говорит: «Сначала – выжить. Только потом – думать о развитии, мечтать, строить планы. Какая разница, чего ты хочешь в будущем, если тебя съедят прямо здесь и сейчас?»

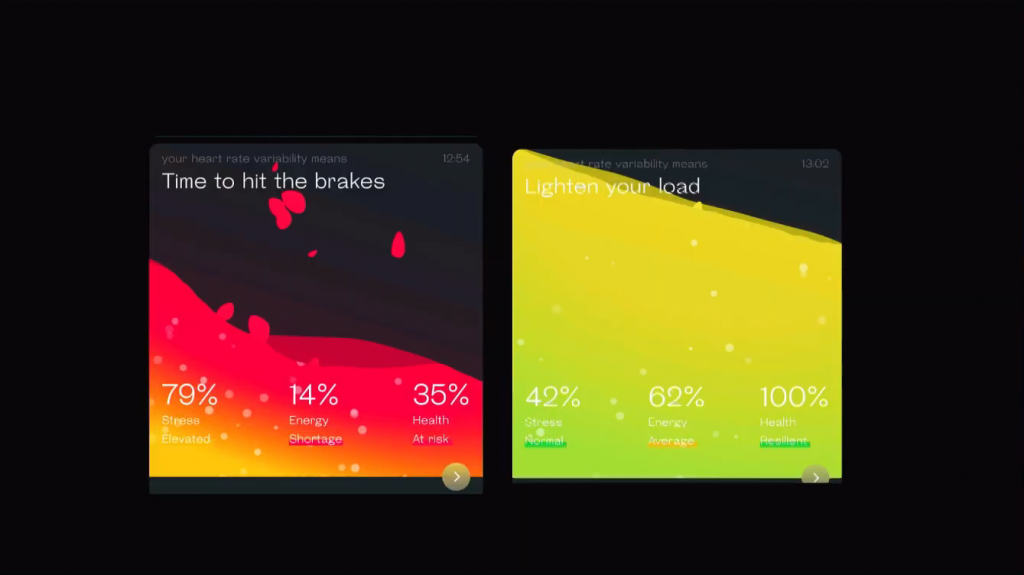

Существует важный показатель, который помогает индивидуально определить, сколько именно стресса мы испытываем в данный момент – насколько сильно активирована наша система выживания, и сколько у нас остается ресурса для движения вперед, в новое. Этот показатель называется вариабельность сердечного ритма (ВСР).

Вегетативная нервная система очень активно воздействует на сердце, и получается, что когда мы в стрессе и работает симпатическая нервная система, сердечные удары становятся более равномерными и частыми – интервалы между ударами короткие. А когда активна парасимпатическая система, промежутки между биениями сердца более длинные.

Важно понимать, что симпатическая нервная система у нас работает все время – даже без тигра.

-

При вдохе активизируется симпатическая нервная система,

-

а при выдохе усиливается приоритет парасимпатической.

На этом построены все дыхательные практики.

Получается, что в нормальном, сбалансированном состоянии сердце бьется примерно так:

-

коротко-коротко – симпатическая нервная система;

-

длинно-длинно – парасимпатическая.

В этом случае вариабельность сердечного ритма высокая, что свидетельствует о том, что все в порядке.

Когда же мы в стрессе, то при вдохе, как обычно, активируется симпатическая нервная система – интервалы между сердечными ударами короткие. А при физическом выдохе, та часть, которая должна включать парасимпатическую систему и обеспечивать расслабление – не включается, выдоха на уровне нервной системы не происходит. В результате сердце бьется через одинаковые промежутки времени – вариабельность сердечного ритма уменьшается. И это очень хорошо замеряется – получается, что мы можем посмотреть, сколько у нас энергии, сколько у нас стресса.

Метод вариабельности сердечного ритма используют 22 тысячи научных публикаций. Его применяют в медицине, в спорте, в космонавтике – везде, где важно понимать, насколько организм адаптивен и готов к нагрузкам.

Для оценки этого состояния можно использовать, например, приложение Weltory. Оно бесплатное, работает с помощью телефона: вспышка + камера. Просто включаете замер, прикладываете палец к вспышке и камере, и приложение выдает данные.

В момент, когда у вас 14% энергии и 79% стресса, вами всецело управляет система выживания. Ее главная задача – удержать вас в настоящем, оградить от рисков, и постараться выжить. И приоритет ее намного больше, чем у системы, которая отвечает за новое – на новое здесь ресурсов просто не остается.

А если у вас 62% энергии – вы уже в «зеленой» зоне. И даже при высоком уровне стресса, пока энергии больше, чем стресса, у вас интерес к новому пересиливает систему, которая стремится оставить вас в настоящем.

Как вы думаете, в чем разница между людьми, чьи показатели показаны на слайде? Это два разных человека, но у них есть критическая разница в том, что они делали.

Эти графики сохранились у меня в приложении просто потому, что я дала людям померить показатели на мой телефон. Оба этих человека чувствуют себя нормально.

-

Но справа – это человек после вечеринки. Мы завершали регату, все праздновали, до трех ночи тусили и в конце общались – усталые, но довольные и без похмелья. Человек сидел расслабленный и рассказывал свои впечатления и планы – о том, что ему понравилось, что в следующем году мы поедем еще и на такую-то регату. Он был полностью погружен мыслями в будущее, думал об изменениях – о том, как что-то, возможно, стоит улучшить. Т.е. когда у нас достаточный уровень энергии, мозг разрешает нам думать о будущем и об изменениях.

-

А на красном графике – организм занят, у него нет энергии на то, чтобы думать о будущем. Он просто получает кайф от настоящего. На 14% энергии можно не чувствовать себя плохо, но про изменения мозг особо думать не будет.

Структуры мозга, которые работают при изменениях

Давайте посмотрим, какие структуры мозга работают при изменениях, и какие его пытаются тормозить.

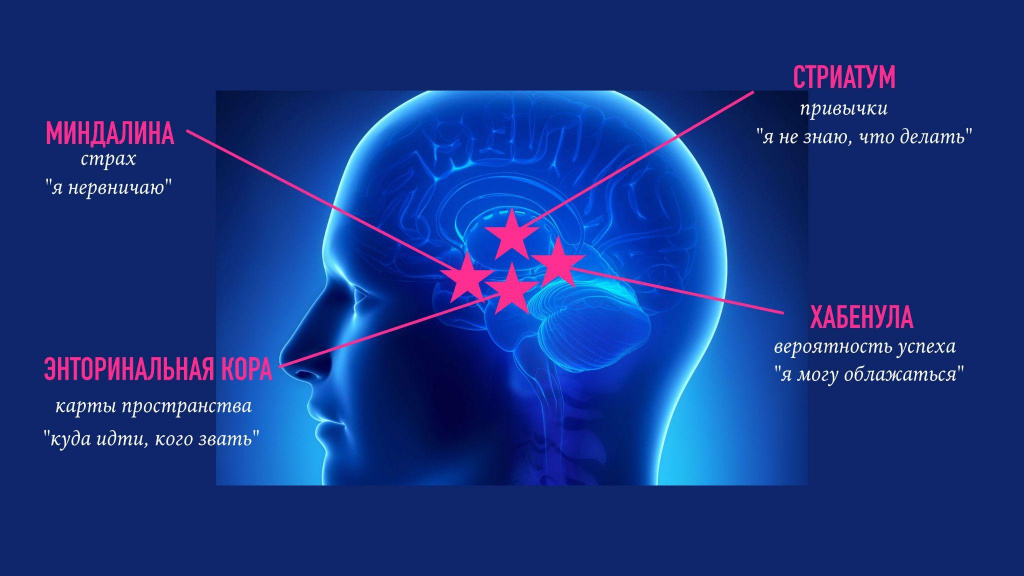

На слайде показаны структуры, которые работают против изменения и за стабильность.

-

Первое и самое главное – миндалина или амигдала, которая терпеть не может неопределенности. Когда нет четкого понимания, что делать, куда двигаться, нет конкретного плана, она начинает тревожиться: «Непонятно, что происходит вообще, я нервничаю».

-

Есть стриатум, где живут привычные действия. Если что-то выходит за комплекс привычных действий, он впадает в ступор: «Я не знаю, что с этим делать. В этом нет моих привычек, это неоптимизированное действие. Я туда не пущу».

-

Далее – хабенула, которая все время проверяет вероятность успеха. И если я могу облажаться, тем более, перед лицом других людей, она вместе с миндалиной физически замыкает определенные нейротрансмиттеры, которые нужны для того, чтобы двигаться в новое – на физическом уровне нас не пускает.

-

И есть энторинальная кора, которая отвечает за поисковое поведение – участвует в пространственной ориентации и восприятии нового. Да, новое пространство может вызывать интерес и даже удовольствие. Но если нового слишком много – новые люди, места, задачи – она тратит на это много энергии, и мозг выбирает: «Лучше останусь в привычном, пусть неудобно, но понятно». Ей не хочется тратить энергию лишний раз, и она приоритизирует такое поведение.

Эти зоны расположены в глубинных структурах мозга и способны буквально не позволить нашему мозгу идти в будущее.

А за новое в мозге отвечает один из ключевых нейротрансмиттеров – дофамин. Это «конфетка» для мозга, связанная с удовольствием, радостью, предвкушением и неожиданными приятными моментами.

Но в контексте изменений для нас важно другое: дофамин – это нейротрансмиттер предвкушения удовольствия: «Каким я буду в будущем, когда получу результат? Что я получу от этого результата?»

Благодаря дофамину мозг способен активировать префронтальную кору, перевести внимание в будущее, удержать его и отсеять то, что мешает нам дойти до цели.

Причем сам факт того, что впереди что-то новое, уже активирует дофамин – он говорит мозгу: «Там может быть интересно, пойдем посмотрим». И это дает нам реальное физическое удовольствие.

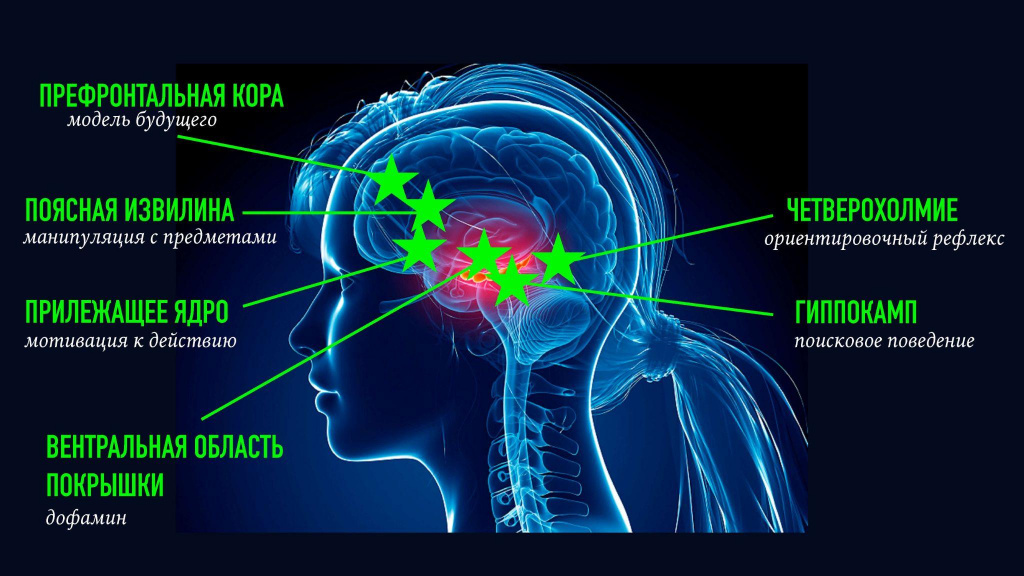

В этом процессе тоже задействовано множество частей мозга, но, в отличие от центра, который целиком ориентирован на блокирование изменений, эта система более динамическая.

-

Четверохолмие – отвечает за ориентировочный рефлекс и замечает, что во внешней среде что-то изменилось, произошло что-то новое.

-

Гиппокамп – вытаскивает из памяти все, что может быть связано с этим новым. Возможно, мы с ним уже сталкивались, или оно нам что-то напоминает.

-

Затем информация передается в зону, которая называется вентральная область покрышки – именно здесь вырабатывается дофамин на действие. В организме 86 миллиардов нейронов, но дофамин вырабатывает только очень незначительная их часть – в вентральной области покрышки.

-

Следом включается прилежащее ядро – оно как внутренние весы оценивает: «Сколько энергии мне нужно на это изменение? Есть ли у меня вообще сейчас столько энергии? И стоит ли оно того?» Если организму это невыгодно, прилежащее ядро блокирует дальнейший процесс.

-

Далее – поясная извилина анализирует, как это устроено, и какими способами мы можем дойти до результата.

-

И, наконец, информация об изменении доходит до префронтальной коры – она формирует образ будущего и удерживает на нем наш интерес и наше внимание, чтобы мы до этого изменения дошли.

Чтобы сподвигнуть нас к изменению, вся эта мотивационная цепочка должна дойти до префронтальной коры, но центральная система – миндалина и сотоварищи – благополучно блокируют этот импульс и не дают ему хода. «Да, мы сделали что-то новое, но оно скорее пугает, чем заинтересовывает. Давайте-ка мы оставим энергию в центральной части, и никуда ее не пустим».

Получается, что:

-

когда мозгом управляет префронтальная кора, он говорит: «Мне интересно»;

-

а когда им управляют миндалина и сотоварищи, он говорит: «Мне страшно».

Наша задача – сформулировать сообщение, мысль или сигнал так, чтобы мозг с большей вероятностью воспринял его через систему награды, а не через систему угрозы. Тогда у него появится ресурс дойти до сути и разобраться, что там конкретно внутри было, а не просто автоматически отреагировать инстинктивной блокировкой.

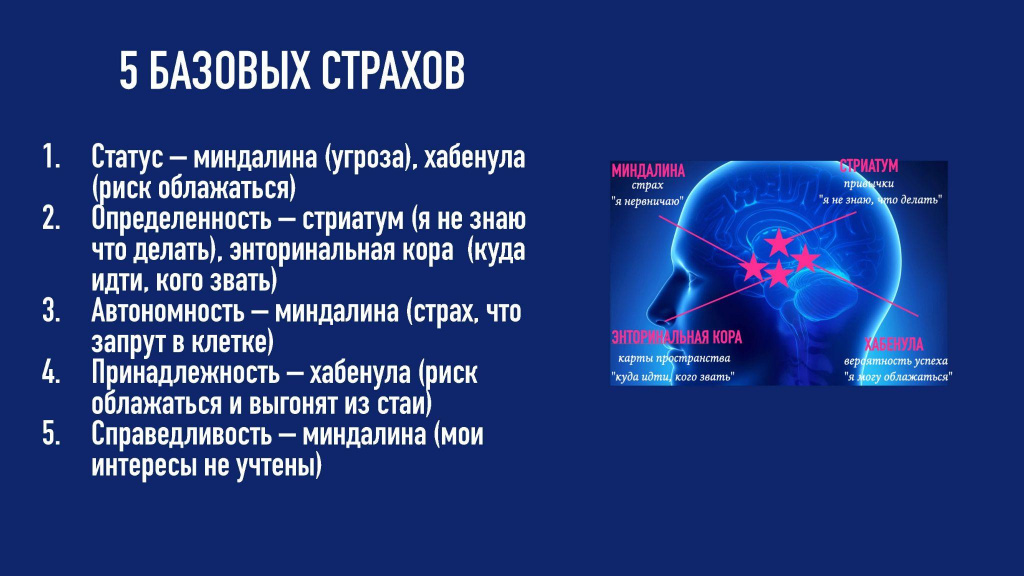

Модель нейролидерства базируется на том, что у человеческого мозга есть несколько базовых страхов или глубинных потребностей.

При разработке этой модели исследователи использовали функциональный МРТ-сканер – такую здоровенную штуковину, в которую можно поместить человека. Человек там лежит в сознании, а ученые могут с ним разговаривать, наблюдая, что происходит у него в мозге в реальном времени.

Наш мозг состоит примерно из 70 участков, каждый из которых отвечает за что-то свое, и по активности разных зон можно понять, как мозг реагирует на ту или иную информацию. Например, мы можем предположить, что если на сканере «зажигается» миндалина – это сигнал тревоги и страза, а если «зажглась» вентральная область покрышки – значит, человек испытывает мотивацию и интерес.

На основе этих данных было выделено пять параметров коммуникации, которые влияют на пять основных потребностей мозга. Наличие этих параметров в сообщении определяется мозгом как награда, а отсутствие – как угроза. В результате у нас получается пять базовых страхов из серии: «Мне этого не дадут» либо «У меня это отберут».

-

Первое – статус. Когда человеку кажется, что его статус может пострадать – например, участие в изменении подчеркивает его низкий статус или может выставить в невыгодном свете – мозг сразу включает тревогу. Активируется миндалина и хабенула – мы начинаем бояться сделать ошибку.

-

Второе – определенность. Если мозгу непонятно, что делать в новой ситуации, он также реагирует тревогой – стриатум не находит подходящего шаблона действий, энторинальная кора теряется в пространстве, а миндалина просто не выносит неопределенности.

-

Третье – автономность. Одно из главных стремлений человека – это стремление к свободе. Когда человеку не дают выбора, когда его буквально «запирают в клетку» и говорят: только так и никак иначе – вся его энергия уходит не на достижение цели, а на попытки выбраться. Дофамин, который должен мотивировать на новое, просто не вырабатывается – организм сосредоточен только на одном: раздолбать клетку.

-

Четвертое – принадлежность. Мы – социальные существа, и наш мозг остро реагирует на то, как мы вписываемся в группу. Если возникает ощущение, что мы не соответствуем ожиданиям команды или компании, и общество может «выкинуть» нас из стаи – включается хабенула и сигналит об опасности.

-

И пятое – справедливость. Если человек чувствует, что его интересы не учтены, миндалина снова реагирует тревогой и сопротивлением. Это воспринимается как унижение, и мозг протестует против таких условий.

Дэвид Рок и его коллеги из NeuroLeadership Institute выделили эти пять ключевых потребностей и доказали:

-

Если любые из этих потребностей воспринимаются как неудовлетворенные, мозг активирует систему угрозы – активируется защитная функция миндалины: «не хочу этого делать, нет мотивации, хочу, чтобы этого не было».

-

И наоборот, если изменения преподнесены так, что они усиливают статус; дают четкое понимание, что делать; оставляют человеку выбор; показывают пользу для команды и кажутся справедливыми – тогда мозг воспринимает это как награду: вырабатывается дофамин, и появляется энергия для движения вперед.

Кстати, на сайте NeuroLeadership Institute есть короткий индивидуальный тест (на английском), который помогает определить, какая из этих пяти потребностей наиболее значима именно для вас. Причем там в любом случае не получится, что какая-то из потребностей абсолютно неважна, поскольку эта модель и так включает в себя пять самых важных потребностей. Т.е. разница в значимости если и есть, она очень небольшая.

Как применять SCARF-модель

Поскольку все эти пять параметров коммуникации важны для любого человека, имеет смысл их включать в свое сообщение об изменении, направляя в позитивную сторону (в сторону награды). Так мы повышаем вероятность того, что мозг нашего оппонента воспримет это сообщение позитивно. Конечно, потом мозг его еще проанализирует и может отклонить, но первая реакция будет – направить в сторону награды.

Поэтому мы берем сообщение об изменении – нашу идею, инициативу или задачу – и раскладываем его по пяти критериям, оценивая возможную реакцию: будет ли оно воспринято как угроза или как награда.

-

Статус:

-

если сообщение подразумевает, что необходимые действия повысят наш статус – это воспринимается как награда (+1 или +2, в зависимости от степени воздействия);

-

если же сообщение подчеркивает низкий уровень нашего статуса, или от того, что мы сделаем, статус может понизиться – это воспринимается как угроза (-1 или -2, в зависимости от степени воздействия).

-

-

Определённость:

-

чем лучше понятно, что и как нужно делать, тем выше ощущение определенности – сообщение воспринимается как награда (+1 или +2);

-

если непонятно, что и как делать – это воспринимается как угроза (-1 или -2);

-

Важно сказать не только «что и как сделать», но и «почему мы это делаем», «откуда пришла задача», «почему в такие сроки», «почему мы» – дополнительные вводные по задаче не только увеличивают определенность, но и не роняют автономность. Если дополнительных уточнений по поводу самостоятельного принятия решений нет, а действия человека ограничены инструкцией «что и как сделать», повышается вероятность, что сообщение может быть воспринято как «клетка».

-

-

Автономность:

-

если человек ощущает свободу выбора и может влиять на ход выполнения – это воспринимается как награда, работает в плюс;

-

если нарушается наш инстинкт свободы, мозг воспринимает это как запирание в «клетке» – организм серьезно против.

-

-

Принадлежность

-

если в сообщении человек чувствует, что он важен для коллектива и его вклад ценен – это воспринимается как награда (+1 или +2).

-

если звучит угроза исключения («если не сделаешь – выгоним», «ты нам не подходишь») или просто отсутствие сигнала о связи с командой – это воспринимается как угроза его принадлежности к коллективу.

-

-

Справедливость – это самая контекстно-зависимая из всех потребностей. Восприятие справедливости можно усилить через другие параметры:

-

Если задача повышает статус – «я достоин, это справедливо».

-

Если в задаче есть определенность, всё прозрачно и понятно – «ясные правила = справедливость».

-

Если есть автономность и свобода решений – «я сам решаю = это честно».

-

Если заранее известно, что задача будет полезна для команды и подразумевает благодарность, в том числе, материальную – ощущение определенности, принадлежности и справедливости усиливается.

-

Проще всего усилить справедливость через ту переменную, которую мы способны контролировать. Статус у нас в зоне контроля нечасто, но мы обычно можем что-то сделать с определенностью и автономностью. Не всегда понятна принадлежность, но мы можем добавить ее в сообщение, чтобы люди воспринимали его более справедливым.

Что мне особенно нравится в этой модели – это ее универсальность. Даже если мы не знаем, какая именно из потребностей наиболее важна для конкретного человека, мы можем быть уверены, что наше предложение, имеющее положительную итоговую оценку по этой модели, рассмотрят, поскольку все эти потребности важны для любого человека.

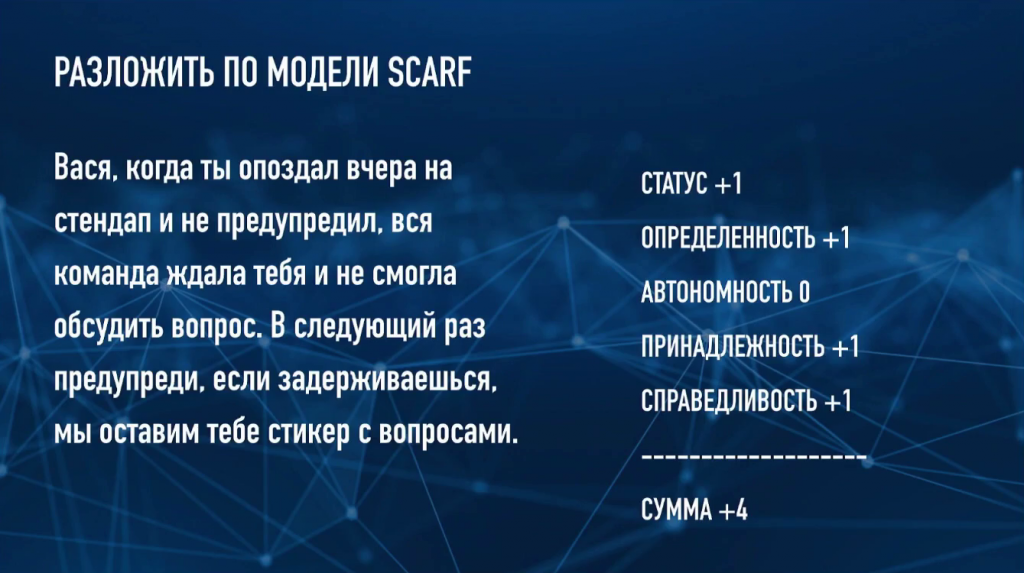

Рассмотрим пару кейсов, чтобы было понятнее, как вы можете использовать модель SCARF для своих ситуаций.

На слайде – пример сообщения об изменении в виде обратной связи.

Это немного искусственный пример, спроектированный под эти цифры – сумма по нему получается «+4».

-

Если итоговая сумма уходит «в минус» – срабатывает система угрозы.

-

Если итоговая сумма идет «в плюс» – срабатывает система награды.

-

Если сумма где-то в районе «0..+1» – это почти угроза, и тут нужно смотреть по отдельным параметрам, потому что если у вас где-то – большой минус, а где-то – большой плюс, это как одновременно нажать и на газ, и на тормоз. Вроде и ехать хочется, и нельзя – вы так мотор спалите.

-

А бывает ситуация, когда вроде и на тормоз не нажали, и на газ не нажали – и все в нерешительности застопорилось. В таком нуле вроде и угрозы нет, и делать особо ничего не хочется – получается легкая апатия.

А теперь давайте смотреть эту конкретную ситуацию. Итоговая оценка «+4» означает, что Васе не особо хочется выполнять вашу просьбу, но он не чувствует в ней угрозы, и велика вероятность, что он воспримет просьбу достаточно нормальной.

Причем здесь мы ругаем Васю, довольно жестко ему говорим, что он сделал плохо всем, но статус получился «+1». Этот параметр здесь повышается тремя сообщениями:

-

«Вся команда ждала тебя». Вася чувствует свою важность, потому что без него вопрос не решили.

-

«В следующий раз предупреди, мы оставим тебе стикер с вопросами». Это значит, следующий раз точно будет, и если Вася не придет, некоторые вопросы без него так и останутся нерешенными.

-

Само слово «задерживаешься» не содержит в себе обвинения и повышает его статус.

Теперь давайте разберемся, почему определенность «+1»:

-

В сообщении есть четкая просьба: «Предупреди» – понятно, что нужно делать.

-

Вася знает, что в следующий раз при опоздании его ждет не наказание, а стикер с вопросами. Есть понятный алгоритм – мозг понимает, что происходит.

Автономность – в результате получилось «0», но здесь есть «плюс» и «минус»:

-

Васе оставят стикер, и у него есть свобода выбора, что с ним делать.

-

Конкретная просьба «Предупреди» – это автономность «в минус». Но здесь важно: мы не говорим ему «не опаздывай», мы просто просим его предупреждать. И здесь нет четкого указания: «За 10 минут напиши Кате в WhatsApp», которое снизило бы автономность.

Используйте все возможности, чтобы вытащить все параметры «в плюс» или хотя бы «в ноль». Учитывайте, что у нас в голове «дерутся» две системы. И если есть возможность вообще не включать систему угрозы (систему нежелания меняться), и хотя бы чуть-чуть включить систему желания меняться – это будет лучше, чем включить и ту, и другую. Потому что система угрозы сильная, и негативные эмоции в три раза сильнее позитивных.

Например, если Автономность – «-1», а определенность – «+2» по модели SCARF выйдет «+1», а по ощущениям будет больше негатива. Поэтому избегайте ухода в минус.

Принадлежность – в результате получается «+1», потому что в сообщении есть конкретные два фрагмента, которые подразумевают: «Вася, мы тебя любим, ты нам нужен»:

-

«Команда ждала тебя». Слово «команда» дает ощущение, что у Васи с этими людьми есть что-то общее, все вместе собрались для решения определенного вопроса. Принадлежность к команде повышает окситоцин, а окситоцин понижает кортизол – гормон тревожности. Именно кортизол активирует миндалину. Когда мы боимся изменений, мы находимся под властью кортизола.

-

«В следующий раз предупреди», что подразумевает, что следующий раз будет. Один из основных подходов, который переводит мозг в возможность изменений после ошибки называется «The power of YET». Мы признаем, что у Васи не получилось, но это только пока, и эта временность результатов дает возможность все исправить в будущем. Мозг сразу перепрограммируется: подзатыльник, который он дает за неудачу, становится более мягким, потому что сразу же находится решение – что с этим делать.

Справедливость – в результате получается «+1». Откуда это берется:

-

«Вся команда ждала» – Вася понимает, что его мнение для команды ценно, и это справедливая награда за его вклад в работу.

-

Ему четко сказали, в чем он провинился, т.е. сообщение справедливое. Но будьте осторожны: если немного усилить – сказать, что есть общекомандные правила, и нужно вести себя как все – это уронит показатель статуса. Поэтому старайтесь не нарушать общую структуру сообщения.

Вот так, фигурально придираясь к словам, мы стараемся найти, какие формулировки переводят значения коммуникационных параметров «в плюс».

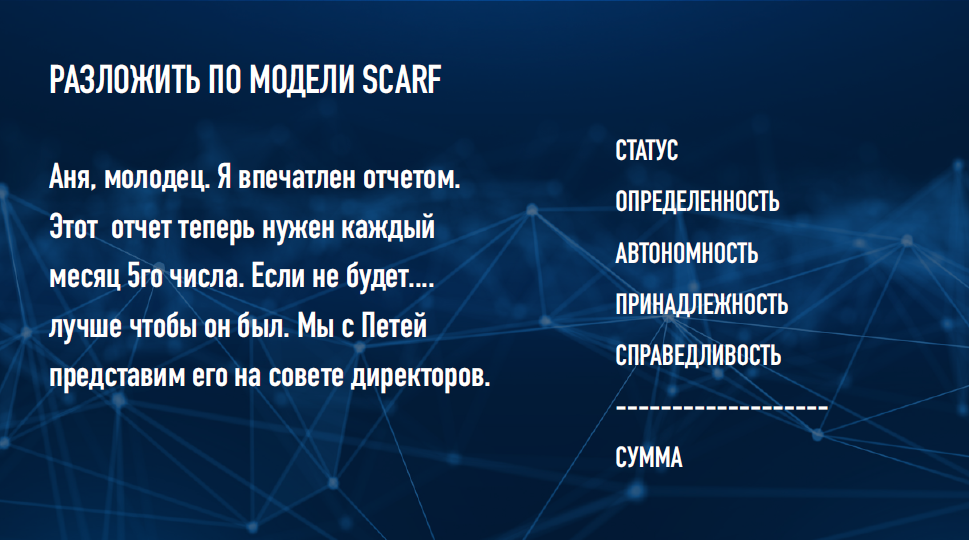

На слайде – второе упражнение. Это опыт из моей практики – примерно такие слова я услышала 7 лет назад.

Сначала мы оценим сказанное по модели SCARF, а потом попробуем переделать формулировку – сделаем лучше то, что было сказано.

Небольшая преамбула: в тот период я работала в швейцарском банке UBS портфельным управляющим. Весь бизнес банка был выделен в 12 портфелей, за каждый из которых отвечал отдельный управляющий. Раз в месяц мы собирались и обсуждали наше кросс-портфельное взаимодействие: кто как на кого влияет. И у нас был некоторый стандартный отчет, который мы туда приносили, обмениваясь таким образом опытом и ключевыми точками соприкосновения – в чем мы можем друг от друга зависеть.

У этой встречи был модератор, который по табелю о рангах немного выше нас. Мы – Executive-директора, он вице-президент, который при этом не является руководителем никому из нас. Но в целом все участники встречи довольно высокого уровня. И модератор ведет это совещание, помогая нам в этом совещании структурироваться.

Однажды у нас возникла ситуация, когда по своей воле добавила в этот отчет Agile-график – диаграмму сгорания задач, которая очень четко и быстро показывает, что происходит. Всем рассказала, что вместо таблички теперь можно смотреть эти результаты на графике.

Т.е. я сделала что-то классное. И мне этот модератор дает позитивную обратную связь на то, что я сделала. При этом поясняет, что теперь это будет показано на совете директоров и, возможно, расширено на весь банк – станет куском стандартного всебанковского отчета.

Однако сразу видно, что подобное сообщение несет в себе негативный контекст. Давайте разложим его по модели SCARF и разберемся, какие конкретно слова, фразы дают здесь негативный отклик.

Как вы думаете, какая оценка у этого сообщения по статусу?

-

Обратите внимание, в этом сообщении есть обратная связь не только по результату, но и по личности. А с любой обратной связью по поводу личности нужно быть осторожным, потому что она всегда воспринимается заходом сверху. Если люди плюс-минус равные, и отношения между ними партнерские, оценка «Аня, ты молодец» выглядит как что-то странное. Возникает ощущение, что человеку от меня что-то нужно: «Зачем он меня оценивает как личность? Кто он такой, чтобы меня оценивать?» Эта особенность называется «столкновение ранговых потенциалов». Причем она не имеет отношение к реальному статусу человека в обществе. Ранговый потенциал – это характеристика энергетической системы мозга, масштаб личности, тех достижений и влияний, которые этот человек способен представить. Человек с этим рождается. Он может быть необразованным студентом, но человек, по сути, мнит о себе – чувствует, что мог бы всего этого достичь. И может оказаться, что с директором у него ранговый потенциал плюс-минус одинаковый. Понятно, что если личную обратную связь дает директор или любимый руководитель – тогда заход сверху будет восприниматься позитивно. Но в большинстве случаев заход сверху воспринимается как опущение статуса – меня тут оценили как личность. Если бы оценили мою работу – вообще не проблема. Даже хорошо.

-

Еще один фрагмент сообщения: «Я впечатлен отчетом» – звучит немного надменно. Если бы я делала этот отчет специально для этого человека либо по его поручению, такая реакция была бы более-менее адекватной. Но в данном случае я представила этот отчет всем, а человек ведет себя так, как будто я хотела его впечатлить. Эта легкая надменность воспринимается как попытка немного принизить мой статус или как намек на его низкий уровень – поэтому воспринимается как угроза.

-

Фраза: «Этот отчет теперь нужен каждый месяц 5-го числа» тоже звучит директивно. Как будто мне просто отдали приказ, и я должна безоговорочно подчиниться.

-

А добавление:«Если не будет… лучше, чтобы он был» воспринимается как предупреждение, что меня еще и наказать могут, и у меня нет статуса, который позволил бы это избежать.

-

«Мы с Петей представим его на совете директоров» – вроде бы, классно. Я ведь не собираюсь сама идти на совет директоров. Но тут подчеркивается, что мы с Петей идем на совет директоров, а ты – нет. Эти подчеркивания как маленькие занозочки при абсолютно шикарной позитивной обратной связи.

Очевидно, что в каждом предложении здесь скрыта маленькая червоточинка. И это, кстати, одна из причин, почему я уехала из Англии. Потому что там все общение в норме идет через кусочки пассивной агрессии. Через кусочки постоянного подкусывания. А я в силу профессиональной деформации не только это вижу, но и препарировать все это могу.

Итого – сколько здесь по статусу? «-1» или «-2». Можно предположить, что только я так остро это воспринимаю, потому что для меня параметр статуса слишком важен. Но нет, для меня ключевой параметр – это автономность.

Следующий параметр сообщения – определенность. Как вы его оцениваете?

-

«5-го числа», «этот отчет», «каждый месяц» – все это плюсы к определенности, потому что понятно, что и когда делать.

-

Но недосказанность по поводу наказания за отсутствие отчета воспринимается как угроза. Есть только намек о наказании. А как – придумай сама. Это еще большая угроза.

-

Еще один минус к определенности: «Я впечатлен отчетом». Чем именно ты впечатлен? Кусочком, который я сделала? Отчетом вообще? Тем, что я пришла? Все это совершенно непонятно, и у меня могут быть по этому поводу свои фантазии.

-

И по поводу: «Этот отчет нужен каждый месяц 5-го числа» – не забывайте, я Executive-директор. Правильнее было бы объяснить, почему 5-го числа: «7-го мы все собираем, а 10-го совет директоров». В этом случае определенность была бы немного повыше – тогда бы мой организм реагировал бы на сообщение совершенно по-другому, потому что построить этот график в отчете мне почти ничего не стоит.

-

Плюс мне еще не очень понятно, что будет после представления на совете директоров. Но этого модератор, может быть, и сам не знает. Хотя он мог бы в любом случае сказать: «Я тебе потом все расскажу. Все будет нормально».

Следующий параметр – автономность. Какую оценку можно поставить сообщению по этому параметру?

-

Автономность здесь самая неплохая. Здесь есть четкий приказ «5-го числа», который снижает автономность. Но все остальное – как делать и что делать – оставлено на мое усмотрение.

-

Причем здесь нужно быть осторожнее – если человеку сказать: «Неважно, как ты это сделаешь, у тебя полная автономия», он может воспринять это и как высокий приоритет, и как безразличие, и как доверие. Здесь многое зависит от самого человека, его навыков и уверенности в себе. Но когда сообщение звучит как: «Нужен результат, и неважно, как ты это сделаешь», это воспринимается как: «Неважно, через что тебе придется пройти». Слишком грубо выданная свобода может тоже быть наказанием – осторожнее с этим.

Принадлежность – оценка явно отрицательная.

И справедливость – тем более.

Обратите внимание: идеальная ситуация. Человек увидел, что я сделала что-то хорошее. Он от всей души хотел меня похвалить и сподвигнуть, чтобы теперь я внесла изменения в свое расписание и предоставляла теперь этот кусочек отчета постоянно. Но в итоге его сообщение мы оцениваем в «-6» или в «-8».

Честно, я смертельно обиделась. И на полном серьезе устроила легкий саботаж – больше не показала на подобных совещаниях ни одного нового графика.

Да, конечно, мне пришлось делать этот отчет каждый месяц к 5-му числу. Но каждый раз, собирая для него цифры, я испытывала сильный негатив. Я понимала, что если я снова предложу на встрече управляющих что-то подобное, реакция модератора будет такой же.

При том, что сам отчет получил прекрасный отклик от совета директоров. Мы внедрили отчет для всего банка, и все прошло очень удачно. Но у меня внутри осталось ощущение, что меня обидели, обратная связь получилась из разряда: «отворотясь не насмотришься».

Это прекрасный пример корректного запроса на изменение, сказанный так, что организм включил систему угрозы.

Давайте теперь попробуем переделать подачу так, чтобы по модели SCARF получился плюс. Суть останется той же: отчет делать надо, и на совет директоров я не иду.

-

«Аня, молодец» – убираем точно. Но с «Аня, спасибо» тоже осторожно. Если бы это был ваш запрос, и вам его принесли, то, конечно, нужно поблагодарить. А если человек что-то сделал, а вы говорите: «Мне нравится, забираю, спасибо», вы немного у него отобрали. Поэтому здесь аккуратно – нельзя говорить «спасибо» до того момента, как человек сам дал согласие, это убивает автономность. Говоря «спасибо» за то, что принесли не вам и не по вашему запросу, вы пытаетесь у него немного отобрать результат.

-

Поэтому: «Аня, классный отчет» или «Аня, классная идея», «Аня, супер». Это выражение эмоций. Было бы немного самонадеянно считать, что ваше довольное лицо станет для меня мотиватором. Но как минимум, меня это не унижает.

-

-

Вместо: «Я впечатлен отчетом» добавьте определенности:

-

«Из этого отчета лучше видно такие-то данные. Не нужно меня восхвалять: «Без тебя мы не могли бы до этого додуматься, ты свет в окошке». Выдайте конкретику – если вас впечатлило что-то конкретное, скажите, что. Причем есть вероятность, что ваше мнение не совпадет с моим.

-

-

Вместо: «Этот отчет теперь нужен каждый месяц 5-го числа» лучше попросить:

-

«Сможем ли мы собирать эти данные к 5-му числу, потому что 7-го числа дедлайн, а 10-го совет директоров».

-

-

Фразу «Если не будет… лучше чтобы он был» правильнее просто убрать. Или спросить вместо этого:

-

«Где мы сможем взять эти данные, если тебя не будет?» или «Можно ли настроить получение этого отчета автоматически?» Потом реализацию этого всего можно продумать, но нам нужно, чтобы первый импульс был скорее позитивным.

-

-

И вместо: «Мы с Петей представим его на совете директоров» лучше сказать:

-

«Этот отчет будет представлен на совете директоров» или «Твой отчет будет представлен на совете директоров, ты не против?». Это подчеркнет справедливость. Классно же! Мой отчет увидели, оценили и покажут на совете директоров. Понятно же, что я не откажусь. И понятно, что его нужно будет сделать к 5-му числу. Разве что я скажу: «Давайте я еще доделаю кусочек, посмотрим и тогда покажем».

-

Перевести сообщение в плюс по модели SCARF не значит, что нужно много слов и похвалы. Сообщение должно быть четким, по делу, почти никак не затрагивать личность человека.

Но объясняя этими детальками, поднимая статус, определенность, автономность, принадлежность и справедливость, мы получаем структуру, которую, скорее всего, мозг воспримет позитивно.

Вопросы и ответы

Есть ли какие-то корреляции, что, например, один параметр в минус негативно влияет на другой параметр в плюсе? Например, «+2» в статусе и «-2» в автономности – это нормальный ноль, а «+2» в статусе и «-2» в принадлежности – это плохой ноль.

Почти нет. Самый сильный минус, который может все испортить – это автономность. Потому статус, определенность, принадлежность и справедливость – они чуть больше из головы. Это потребности, и в них меньше инстинкта. А в автономности больше инстинкта, и там можно получить совсем нелогичную реакцию организма. Минус в автономности может все пересилить.

Мне кажется, что уточнение «твой отчет» наоборот, может добавить неуверенности. Потому что не всегда все цифры, которые участвуют в данных – это твои конкретно цифры. А когда на совете директоров скажут, что это твой отчет, то ты должен полностью за все отвечать. Такая формулировка, наоборот, может испугать человека.

Здесь тоже важен контекст. Если мы это скажем рядовому сотруднику, есть вероятность, что он испугается – тогда лучше сказать «этот отчет» или «этот формат представления данных». А если говорить с директором, лучше говорить «твой отчет» – эти люди не боятся ответственности, такая формулировка сможет их замотивировать выдавить этот отчет из своей команды. А я как вменяемый руководитель, конечно, должна сказать команде: «Мы собираем этот отчет», чтобы подчеркнуть принадлежность.

Как повысить справедливость в этой ситуации? Я пока вижу, что Аню только напрягли, и ничего ей взамен не обещая. Логично, что за отчет не будут выдавать премию, дополнительных выходных и т.д.

Премии и выходные – это уровень мотивации при 20% энергии. Это уровень мотивации таксиста, копальщика канав.

А у меня уровень мотивации в том, что повышается видимость в компании – статус, значимость, влияние. Это вполне нормальная награда. Далеко не всегда награда выдается в чистых деньгах и отгулах.

Понятно, что этот модератор еще сам не знает, как будет воспринят мой отчет. Он не может ничего обещать. Он мне не начальник. У него нет бюджета. Такое часто бывает в матричной структуре, когда нет ни бюджета, ни возможности воздействовать, но нужно как-то попросить помочь соседний отдел, чтобы они что-то сделали. Попросить их изменить свое поведение – сделать для меня что-то, что они еще не делали. При том, что денег и выходных дней взамен они дать не могут.

Как внедрить оценку сообщения по модели SCARF, чтобы нужные формулировки получались автоматически?

Если вы пишете значимое письмо, где объявляете команде о начале изменений, или пишете обратную связь человеку (особенно негативную), и вам нужно, чтобы человек после этого не уволился, потратить 10 минут на то, чтобы подумать – имеет смысл.

А в живой речи, скорее всего, вы это делать не будете. Иначе у вас возникнут проблемы, как у той сороконожки, у которой спросили: «Как ты ходишь?», и она перестала ходить.

Но просто из серии: «Не забыть объяснить, откуда эта задача, и почему она важна» – достаточно, чтобы повлиять на мотивацию человека к изменениям.

Это вопрос некоторого обращения внимания, в том числе, немного неформальная вежливость. Не «Сделай вчера», а «Извини, понимаю, что задача возникла внезапно. Получилось неудачно, но сделай, пожалуйста!» Эти формулировки не изменяют суть, но добавляют понимание.

Понятно, что SCARF – это система метрик, а влияние на метрику каждого сказанного в ней слова критически зависит от контекста. Но, как правило, внедрение новых продуктов – это взаимодействие с людьми, которых ты знаешь очень мало или вообще не знаешь. И информации о контексте у тебя просто нет. Есть ли какие-то рекомендации, как строить свою речь, чтобы не сделать плохо?

Суть модели SCARF в том, что она построена на экспериментально подтвержденных процессах, которые затрагивают любого человека как организм. Мы можем в речи или в письме попытаться вытащить оценку сообщения в плюс, просто представив, какие коммуникационные параметры для человека важны.

Просто представляем человека, для которого это важны и статус, и автономность, и определенность, и принадлежность, и справедливость – и формулируем свое послание для него.

Даже не зная контекст и значимые для человека параметры, просто пользуясь SCARF-моделью, мы уже можем хорошо с этим справляться. Конечно, лучше знать контекст и понимать приоритеты человека. Но даже если мы это не знаем, с моделью SCARF лучше, чем без нее.

Каждый из этих параметров важен для всех. А мы просто не хотим обидеть человека тем, что эти пять параметров ушли вниз.

*************

Статья написана по итогам доклада (видео), прочитанного на конференции Анализ & Управление в ИТ-проектах.