Хочу рассказать о том, как мы в нашей компании пришли к пониманию важности софт-скилов и начали их системно развивать. Обсудим, как внедрять развитие Soft skills в компании – с какими сложностями можно столкнуться, и как их преодолеть.

Итак… немного истории

Расскажу, как все начиналось. Стимулом к пониманию важности soft skills у сотрудников послужило участие в конференции Infostart Event 2022 Saint Petersburg. Несмотря на то, что большинство выступлений на конференции было о «хардах», софт-скилы упоминались примерно в каждом десятом докладе.

И мы задумались: почему все вокруг уже что-то делают в этом направлении, а мы – пока нет?

Казалось бы, с хард-скилами у нас все в порядке.

-

Мы знаем, как научить программировать человека вообще с нуля.

-

Умеем оценивать задачи – даже считаем это нашей уникальной компетенцией, можем поделиться в этом вопросе опытом.

-

Знаем, как внедрять ERP на крупных предприятиях со сложными бизнес-процессами.

-

У нас разработаны квалификационные планы, прописаны задачи, понятно, какие знания и навыки должны быть у аналитиков, у разработчиков. Все системно: какие компетенции развивать, какие инструменты использовать, кто за что отвечает – все разложено по полочкам.

Но в плане soft skills пока что – пробел. И мы начали задумываться, что только хард-навыков недостаточно.

Вернулись с конференции и обсудили: «Слушайте, везде говорят о soft skills. Все качают и нам пора тоже».

И правда, почему нет? С этого все и началось.

Мы начали с того, что собрали инициативную группу сотрудников из нескольких бизнес-аналитиков, чтобы разобраться – какие софт-скилы нам действительно нужны, как их прокачивать, и как встроить все это в квалификационные планы.

Провели мозговой штурм и опросили сотрудников, какие навыки они хотят развивать. Туда вошли:

-

Коммуникабельность.

-

Умение работать в команде.

-

Неконфликтность.

-

Стрессоустойчивость.

-

Дипломатичность.

-

Активное слушание.

-

Лидерство – умение управлять людьми, вдохновлять, вести команду за собой. Этот навык нужен, как минимум, руководителям проектов, бизнес-аналитикам, у которых в подчинении есть консультанты, тестировщики. Да и для постановки задачи разработчикам лидерство тоже нужно.

-

Ораторские навыки – важно не для всех, но для бизнес-аналитиков и руководителей проектов – обязательно.

-

Инициативность – аналитикам важно предлагать и генерировать идеи.

-

Стратегическое мышление и целеустремленность – как умение видеть картину в целом, ставить цели и планомерно к ним идти

-

Ответственность.

-

Умение задавать вопросы и т.д.

Причем этот список мы сформировали не в одиночку – сотрудники сами включились в это мероприятие и сформировали список скилов, которые будут им полезны в работе.

Для дальнейшей проработки мы привлекли сотрудника из отдела развития персонала – у нас есть прикрепленные HR-менеджеры, которые помогают видеть реальную обстановку в коллективе: периодически общаются с сотрудниками, узнают у них, как дела, не перегружены ли они, все ли устраивает, как идет развитие по квалификационному плану, нужна ли помощь от куратора.

Мы попросили одного из таких HR-менеджеров собрать информацию по каждому из навыков, которые мы ранее определили – как они правильно формулируются, как их классифицировать и измерять. Потому что если мы хотим развивать навык, нам нужно понимать точку отсчёта – где мы находимся сейчас – и как будем оценивать прогресс. Без измерения невозможно объективно говорить об улучшении.

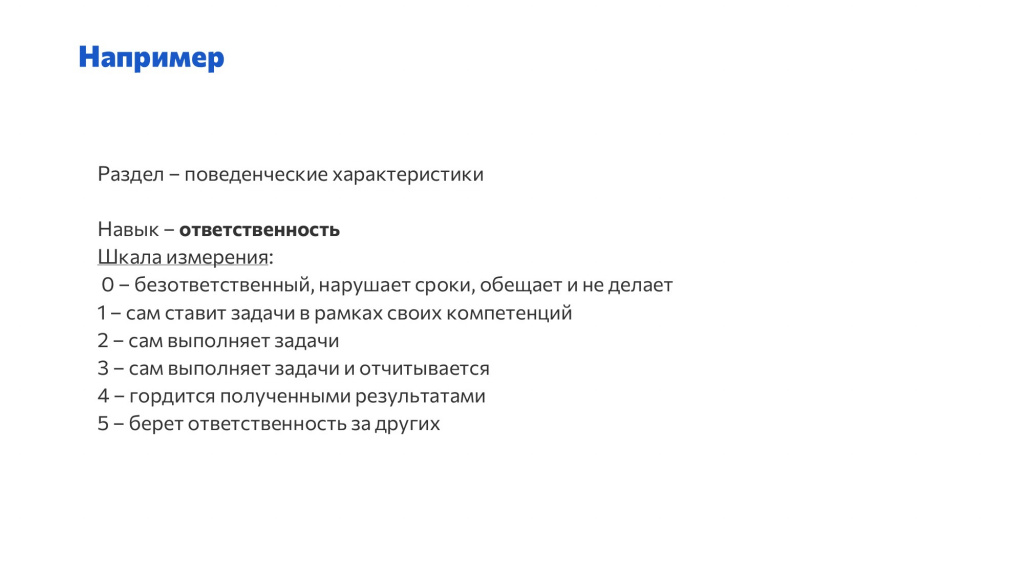

Для примера рассмотрим несколько навыков – ответственность, стрессоустойчивость и лидерство – и подумаем, как их можно было бы оценивать.

Начнем с навыка ответственности. Какие критерии для него можно выделить?

-

Сроки исполнения.

-

Соблюдение договоренностей.

-

Качество выполнения работы.

Уровни у навыка ответственности могут быть:

-

Нулевой – безответственный, нарушает сроки, обещает и не делает.

-

Базовый – сам выполняет задачи.

-

Продвинутый – сам выполняет задачи и отчитывается за них тоже сам.

-

Высший – берет на себя ответственность за других, стремится к соблюдению сроков, бюджетов и договоренностей, взятых в целом на команду.

Стрессоустойчивость. Какие критерии можно для него выделить?

-

Способность оставаться работоспособным даже в экстренной ситуации – когда сроки сжимаются, заказчик нервничает, команда на пределе.

-

Способность быстро восстанавливаться после стресса и дальше работать эффективно.

-

Уровень самообладания – уверенность, спокойствие, способность контролировать состояние.

Чтобы оценить уровень стрессоустойчивости, достаточно отслеживать, как сотрудник реагирует на стрессовые ситуации, неизбежно возникающие в работе, насколько они сказываются на его работоспособности.

Конечно, здесь важно учитывать, что soft skills часто оцениваются субъективно, «по ощущениям». И есть риск искажения: сам человек может считать, что он прекрасно справляется, а со стороны видно, что он выходит из себя или избегает сложных ситуаций.

Забегая вперед, скажу, что мы наняли бизнес-тренера с психологическим образованием. Изначально его работа заключалась в развитии у продавцов навыков переговоров и активного слушания. Но в дальнейшем сотрудники стали обращаться к нему индивидуально на «личные аудиенции» по любым своим вопросам. Пример: одна из сотрудниц обратилась с жалобой на хроническое напряжение – даже во сне не могла расслабиться. Тренер предложил ей «разгрузку» через смену привычной рутины – сделать новую прическу или попробовать новое хобби. И это действительно помогло – она пришла счастливая с новой прической и отметила, что наконец стала быстрее засыпать и высыпаться. Как это работает – непонятно, но действительно работает.

Лидерство. Какие критерии у лидера?

-

Лидер ставит цели, вдохновляет – можно оценить, насколько качественно он это делает. Часто бывает, что человек – признанный профессионал, но ему сложно вести людей за собой.

-

Лидера признают и это довольно легко замерять. Если у него есть подчиненные, можно опросить их напрямую: комфортно ли им работается, насколько они слушаются и поддерживают человека, который должен быть для них лидером.

-

Важно и направление лидерства – человек может уметь «вдохновлять», но вести не туда, из-за чего принятые командой решения оказываются спорными.

Повторюсь, особенность soft skills в том, что их специфично мерить – для каждого навыка нужна своя метрика, и в основном эти метрики субъективны.

Есть только несколько редких исключений – например, можно объективно измерить навык задавать вопросы. И натренировать его легко. Мы даже устраиваем мини-тренировки: садимся с двумя-тремя сотрудниками, задаем им тему – например, про работу 1С или погоду на улице – и просим их за три минуты задать как можно больше открытых вопросов на эту тему. А потом считаем, кто сколько вопросов задал.

И повторяем это упражнение несколько раз, постепенно усложняя: только рабочие вопросы, только уточняющие, только стратегические и т.д. В результате люди вырабатывают полезный для аналитиков, менеджеров по продажам и руководителей проекта навык задавать вопросы, испытывая при этом мини-соревновательный эффект.

У нас в компании даже есть технология тренировок для сотрудников – чтобы оттренировать тот или иной навык. Кто-то тренируется 15 минут с утра через день. Мы выделяем на это один час в неделю, потому что навык задавать вопросы полезен бизнес-аналитикам, менеджерам по продажам и руководителям проекта. Его можно легко натренировать таким образом.

Я честно думала, что эта идея зайдет хуже и вызовет у людей протест, но большинству на удивление понравилось.

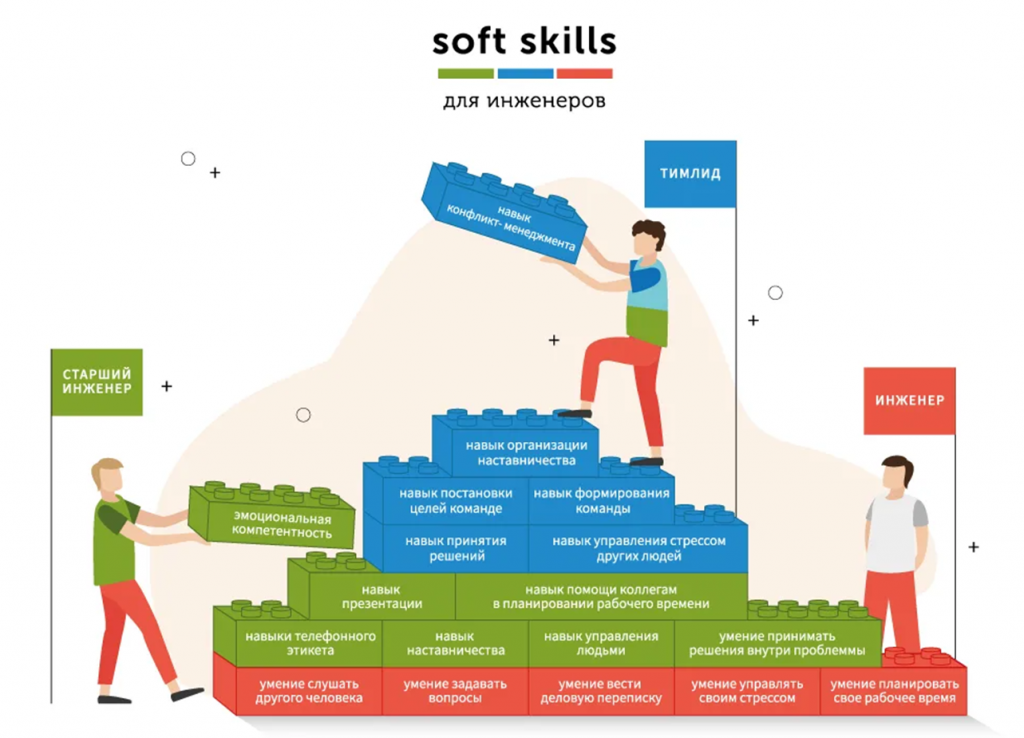

Сопоставление навыков с грейдами

После того как мы описали ключевые soft skills и определили, как их измерять, следующим шагом стало сопоставление этих навыков с грейдами. Мы сформулировали ожидания по уровням: например, какой уровень лидерства ожидается от младшего специалиста, а какой – от старшего. Привлекли сильных сотрудников из разных уровней, чтобы определить, на каком этапе развития какой «балл» по каждому софтовому навыку считается допустимым.

На практике оказалось, что мы практически не используем в грейдах оценку «5» по 5-балльной шкале – только в исключительных случаях и по очень конкретным компетенциям. Обычно целевой уровень – «3» или «4».

Единственное, мы установили входные требования – например, бизнес-аналитиком может стать только человек, у которого коммуникабельность на равна нулю, у него обязательно должны быть базовые навыки умения задавать вопросы и общаться с аудиторией.

При этом мы сохранили гибкость. Некоторые навыки, например, ораторское мастерство или инициативность мы считаем развиваемыми и не требуем их на входе.

И еще мы отказались от идеи: «чтобы перейти в следующую категорию, у сотрудника обязательно должна быть стрессоустойчивость на 4». Это не всегда оправдано – человек может быть силен в других аспектах. Мы пришли к модели объемного баланса: каждый грейд требует определенной суммы баллов по группе soft skills. Некоторые навыки могут быть критичными и обязательными (например, коммуникабельность для аналитика), а остальные баллы добираются в комплексе по всему спектру soft skills. Потому что человек к чему-то склонен, а к чему-то – не склонен. И это не должно ему ограничивать профессиональный рост.

Например, вот так выглядит наша шкала измерения навыка «Ответственность».

Обратите внимание на четвертый пункт «Гордится полученными результатами» – с точки зрения ответственности важно гордиться полученными результатами, потому что человек себя при этом оценивает и понимает, в чем он хорош.

Многие сотрудники делают отличную работу, но их труд остается незамеченным. И здесь очень важно научить человека самого гордиться результатами своей работы, потому что иначе у него действительно может возникнуть ощущение недооцененности, и это повысит вероятность выгорания.

Чтобы этого избежать, мы ввели простую практику: в конце каждого месяца сотрудники заполняют небольшой отчет – чем они гордятся за прошедший период и что хотели бы изменить. Да, многие сотрудник ничего писать не хотят, но мы объясняем, что иначе руководитель отдела просто физически не заметит достижений своего коллектива – не сможет похвалить и дать обратную связь.

Этот отчет заполняется в произвольной форме – из серии «я завершил эту задачу» или «для меня стало достижением, что я начал приходить на работу вовремя». У каждого свои достижения. Но после этого у руководителя действительно появляется повод подойти и сказать: «Супер, ты реально молодец!»

Наш опыт

Кратко расскажу про наш опыт.

Мы верхнеуровнево разделили виды soft skills на:

-

Аналитическое мышление и решение проблем

-

Поведенческие характеристики

-

Коммуникативные навыки

-

Навыки взаимодействий

-

Управление ожиданиями.

Внутри этих видов навыков выделили конкретные компетенции или поднавыки – например, для коммуникативных навыков:

-

Умение задавать вопросы.

-

Умение вести диалог.

-

Умение управлять беседой и т.д.

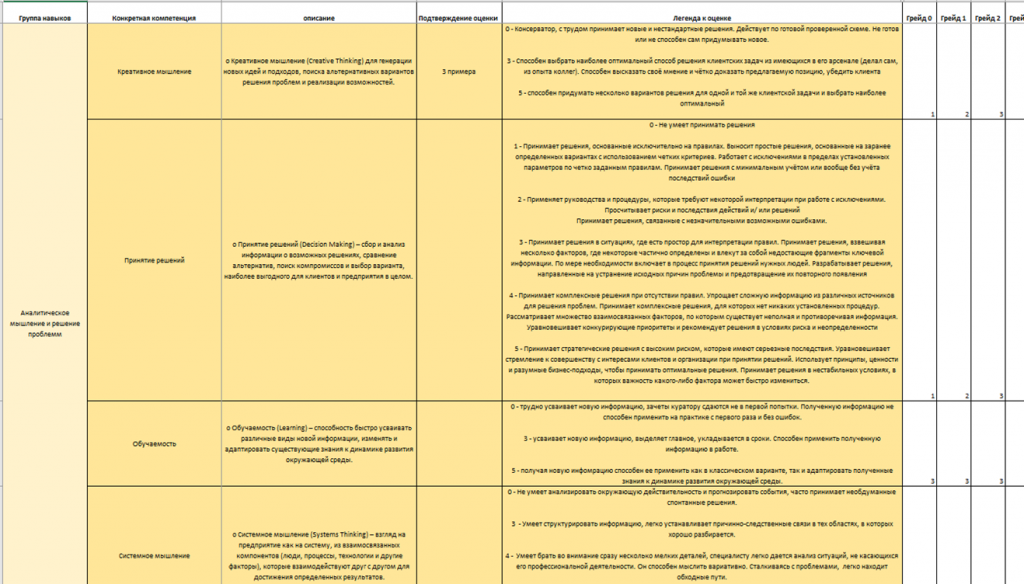

А для аналитического мышления и решения проблем:

-

Креативное мышление.

-

Принятие решений.

-

Обучаемость.

-

Системное мышление.

Сформировали определение для каждой компетенции.

Сформировали легенду для оценки по каждой компетенции.

Распределили, какая на каком грейде должна быть оценка.

В результате получился большой файл – его фрагмент показан на слайде.

После того как мы определили навыки, встал вопрос – как их оценивать. Поскольку для большинства soft skills уровень определяется субъективно, реально измерить можно только малую часть навыков, мы пришли к решению использовать оценку по методу 360 градусов.

Суть в том, что:

-

Сотрудник сам оценивает свой уровень по заданным в матрице критериям.

-

Руководитель тоже дает оценку.

-

Подключаются коллеги и подчиненные сотрудника.

-

Дополнительно мы привлекли специалиста из HR как внешнего наблюдателя. Формально мы могли бы попросить клиента дать обратную связь по специалистам команды, которые с ним работали, но клиент вряд ли будет это делать. Поэтому вместо клиента работу сотрудников оценивал наш бизнес-тренер.

На выходе получили для каждого сотрудника средние оценки по каждому навыку. Причем мы провели эту оценку в переходном периоде – когда планировали продвигать сотрудников на следующий грейд. И надо сказать, что полученные результаты во многом совпали с нашими внутренними ощущениями – т.е. мы довольно точно попали в эти уровни.

Конечно, возникали сложности. Например, многие, оценивая коллег, ставили им все «пятёрки» просто из чувства симпатии – мы в таких случаях проводили точечные беседы и объясняли, зачем нужна честная оценка.

Причем внедрять такую оценку мы начали с лояльных сотрудников, которым самим было любопытно узнать свои сильные и слабые стороны – они сами себя оценивали строже, чем их коллеги. А когда они получали обратную связь в виде средних баллов по каждому навыку – искренне удивлялись результатам.

Как внедрить Soft skills в ИТ?

Сложность внедрения soft skills в том, что мы своих сотрудников часто воспринимаем как суперпрофессионалов – они делают крутые проекты, работают с клиентами, приносят результат.

Но в реальности навыков у сотрудников может не хватать – они могут выглядеть вот так.

Или даже так – в 2022 году на конференции Инфостарта был прекрасный доклад «Детский сад, штаны на лямках», эта картинка оттуда.

Давайте подумаем, с чем мы должны прийти к сотрудникам, когда хотим внедрить у себя в компании развитие soft skills?

-

Поставить сотрудникам задачу – оценить себя по критериям.

-

Обязательно проговорить цели – что мы делаем и зачем. Иначе сотрудники могут решить, что мы просто вернулись с очередной конференции и теперь им что-то навязываем.

-

Замотивировать – показать сотрудникам, какие навыки востребованы на рынке.

-

Откликаться на обратную связь от команды – спросить у сотрудников, как они сами это видят. Например, тренинги по стрессоустойчивости и неконфликтному общению мы запустили благодаря запросам внутри команды.

-

Вовлекать сотрудников в инициативные группы – такие группы не должны состоять только из тимлидов, туда должны входить все желающие. Имеет смысл привлекать:

-

новичков – именно они потом и станут проводниками изменений;

-

лояльных лидеров – они помогут продвигать изменения;

-

потенциальных «негативщиков» – нейтрализовать или мягко вовлечь;

-

один из приемов – дать сопротивляющему сотруднику роль ответственного. Иногда это помогает ему изменить позицию. Но метод рискованный, требует контроля.

-

Наше путешествие в Soft skills

Расскажу, что и в какой последовательности мы делали.

-

Все началось с октября 2022 года и посещения конференции Инфостарта, где мы узнали, что все говорят про Soft skills.

-

В ноябре мы на общем собрании рассказали, что в сообществе все обращают внимание на развитие этих навыков, и пригласили аналитиков в рабочую группу по внедрению у нас такого направления.

-

В декабре мы с рабочей группой определили, какие навыки нужны, и что они значат.

-

В январе встал вопрос, как их оценивать. Поняли, что большинство soft skills оцениваются субъективно, поэтому выбрали метод 360 градусов. Параллельно договорились с нашим бизнес-тренером о том, какие навыки он сможет прокачивать: коммуникабельность, умение работать в команде, активное слушание, управление конфликтами, целеполагание, лидерство.

-

С февраля начали еженедельные встречи – рассказывали о навыках, давали примеры, проводили мини-тренировки. В первую очередь пригласили бизнес-аналитиков и руководителей проектов, но уже в марте разработчики сами стали проситься, и теперь участвует практически вся команда.

-

И сейчас уже некоторые сотрудники приходят к нашему бизнес-тренеру с индивидуальными запросами – например, как наладить диалог или отработать активное слушание. Причем вам необязательно нанимать под эту задачу отдельного человека – вместо бизнес-тренера вы наверняка сможете найти в своих компаниях людей, которые обладают тем или иным навыком и могли бы быть примером.

Что именно мы тренируем на еженедельных встречах по развитию софт-скилов:

-

Мы тренируем умение задавать вопросы – я уже рассказывала о том, как это происходит, и согласитесь, организовать такие тренировки совсем несложно.

-

Хорошо заходят кейсовые примеры – например, мы обсуждали, что такое конфликты, откуда они берутся, какую роль в их возникновении играет несовпадение ценностей. Разбирались, как договориться в сложной ситуации – замеряли время, искали оптимальные стратегии.

-

Выявляем, какие навыки у наших сотрудников «проседают». Например, оказалось, что даже у бизнес-аналитиков не все гладко с коммуникабельностью. Еще одним проблемным навыком практически у всех стала невербалика. Подавляющее большинство крутых специалистов, аналитиков, руководители проектов не умеют с этим работать. Люди грызут себе ногти, щелкают ручкой, чтобы сосредоточиться, стучат ногой по столу, крутят волосы – это провоцирует раздражение у собеседников. Важно научиться это контролировать – как минимум, 21 день посвятить тому, чтобы не допускать у себя таких проявлений, тогда это станет привычкой.

-

Еще мы учились управлять эмоциональным состоянием других людей: гнев, смирение, радость, вся эта шкала. Изучали, как поведение человека различается в зависимости от его типа личности, обсуждали, как определить этот тип. Узнали, что когда человек расстроен, не нужно себя ему противопоставлять – важно сначала «опуститься» до его уровня, а потом постепенно выравнивать тон общения. Эти психологические приёмы действительно работают – помогают либо успокоить собеседника, либо наоборот, поднять его энергию.

Пусть вас ничего не пугает…

Итого, подытожим, что нужно делать при внедрении Soft skills:

-

Определите навыки, которые будете развивать.

-

Придумайте, как их измерять – пусть даже субъективно.

-

Проводите регулярные мини-тренировки – по часу раз в неделю или по 15 минут несколько раз в неделю – и фиксируйте прогресс. Есть навыки, которые можно выработать механически, а для части навыков нужно погрузиться в психологию – а для этого привлеките стейкхолдеров и лидеров, найдите людей с нужными компетенциями внутри или пригласите внешних экспертов.

-

Вдохновляйте сотрудников использовать эти навыки в повседневной жизни – чем больше они узнают друг о друге в процессе тренировок, тем легче им будет взаимодействовать в работе.

Приведу пример сложного психологического кейса, который мы разбирали при обсуждении причин конфликтов. Нередко проблемы в общении возникают из-за так называемых конфликтогенов – триггеров, связанных с личными установками. При этом сами люди часто не осознают, какие ценности у них в основе поведения. Для их выявления наш психолог предложила упражнение «Граф и графиня»:

Граф уезжает на войну, оставляя жену в замке с условием не покидать его. Через год графиня идёт к любовнику в город, а, возвращаясь, узнаёт, что муж возвращается. Чтобы попасть обратно в замок, нужно пройти через мост, охраняемый разбойником, который убивает всех. Денег у графини нет, лодочник отказывается перевозить её без оплаты, подруга денег не даёт. В итоге она идёт через мост и погибает.

Участникам даётся задание: распределить всех персонажей (графа, графиню, любовника, разбойника, лодочника и подругу) по степени ответственности за случившееся и объяснить свой выбор. Здесь нет правильного ответа – важна аргументация, она показывает, какие ценности лежат в основе решений.

Например:

-

Кто-то считает виновной графиню, потому что она знала, что на мосту ее убьет разбойник и пошла туда сама. Она же могла остаться в городе и сообщить графу, что поехала к нему навстречу, несмотря на запрет.

-

Другой считает виновной графиню, потому что она нарушила обещание и изменила мужу.

-

Третий обвиняет подругу за отказ помочь и т.д.

Так можно выявить ключевые ценности человека: автономность в принятии решений, честность и верность, помощь ближнему и т.д. Понимание этих ценностей помогает предотвратить конфликты: если сотруднику важна автономия, чрезмерный контроль вызовет напряжение; если – точность и факты, то пренебрежение ими приведёт к недоверию.

Такие кейсы полезны не только для выявления ценностей, но и для обучения сотрудников: они учатся замечать ценности других, корректировать своё поведение и отрабатывать навыки в игровой форме.

Все эти техники вы можете применять и у себя. И пусть вас ничто не пугает – даже в вопросе внедрения софт-скилов. Да и что может испугать людей, которые работают с 1С?

*************

Статья написана по итогам доклада (видео), прочитанного на конференции Анализ & Управление в ИТ-проектах.